花の街ふかや映画祭2009 その3

その3:復活、新たな文化発信地に。ものづくりへのこだわり。

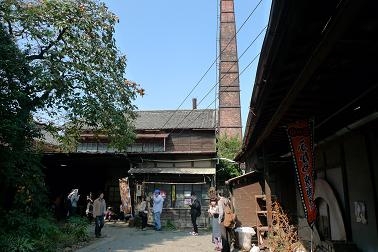

映画館・深谷シネマさまは銀行だった建物にありますが、区画整理に伴い、

ここ旧・七ケ梅酒造跡に移転してくるそうです。

映画祭メイン会場の東蔵に中庭をはさんで相対した西蔵

(下の写真左。その右は馬屋です。)が改修され、映画館になる模様です。

受付で入場料を納め、寄木に焼印を入れて手作りされた「ふかや映画祭通行手形」

(木製ストラップ型入場券)を受け取ります。

これを首からさげていれば、映画祭会場内イベントが期間中何度でも出入り自由です。

このストラップはもともと、深谷FC、Nさまの作品。建設会社をなさっているNさまは、

ものづくりに強いこだわりをお持ちで、地元映画ロケのセット製作や

深谷名物「ブーメラン竹とんぼ」の作者でもいらっしゃいます。

コツをつかめば最大50mも飛び、きちんと戻ってくるというこの竹とんぼ、特許出願中とか?

(深谷を訪れるゲストの方に、お土産としてお手製の竹とんぼを贈られております。

小生も、前回に続いて今回もモダナイズした新作をいただきました。

大林監督ご夫妻もおうちに飾っておられるそうです。)

春に深谷シネマさま「その日のまえに」上映後の交流会でいただいたもの。

羽根は竹を削ったものです。

そしてこちらが今回の新作。

羽根が、薄い板を貼り合わせたものにグレードアップしています。

(続く)

しげぞー

映画館・深谷シネマさまは銀行だった建物にありますが、区画整理に伴い、

ここ旧・七ケ梅酒造跡に移転してくるそうです。

映画祭メイン会場の東蔵に中庭をはさんで相対した西蔵

(下の写真左。その右は馬屋です。)が改修され、映画館になる模様です。

受付で入場料を納め、寄木に焼印を入れて手作りされた「ふかや映画祭通行手形」

(木製ストラップ型入場券)を受け取ります。

これを首からさげていれば、映画祭会場内イベントが期間中何度でも出入り自由です。

このストラップはもともと、深谷FC、Nさまの作品。建設会社をなさっているNさまは、

ものづくりに強いこだわりをお持ちで、地元映画ロケのセット製作や

深谷名物「ブーメラン竹とんぼ」の作者でもいらっしゃいます。

コツをつかめば最大50mも飛び、きちんと戻ってくるというこの竹とんぼ、特許出願中とか?

(深谷を訪れるゲストの方に、お土産としてお手製の竹とんぼを贈られております。

小生も、前回に続いて今回もモダナイズした新作をいただきました。

大林監督ご夫妻もおうちに飾っておられるそうです。)

春に深谷シネマさま「その日のまえに」上映後の交流会でいただいたもの。

羽根は竹を削ったものです。

そしてこちらが今回の新作。

羽根が、薄い板を貼り合わせたものにグレードアップしています。

(続く)

しげぞー

2009年12月31日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

花の街ふかや映画祭2009 その2

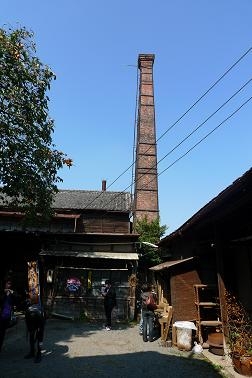

その2:セットにあらず。本物の造り酒屋。

街道に面した「本屋」(ほんや)に受付は設けられ、隣の店蔵(みせくら)は、

フィルムコミッションの活動記録を展示したコーナーとなっています。

奥に長く続く敷地を進むと高くそびえるレンガ積みの煙突が目に入ります。

中庭の屋根下にあるスペース(かつての作業場?)にはテーブルやベンチが置かれ、

ちょっとした休憩スペースになっています。

日陰のため暗くはあるのですが、天気がよい今日は外からのやわらかい自然光と暗さの

コントラストがなんともほっとする空気を醸し出しています。

(大林監督も「この空気と自然光がいいやね」と目を細められました。)

右側のこの蔵(東酒蔵)が今回のメインホール会場になります。

(続く)

しげぞー

街道に面した「本屋」(ほんや)に受付は設けられ、隣の店蔵(みせくら)は、

フィルムコミッションの活動記録を展示したコーナーとなっています。

奥に長く続く敷地を進むと高くそびえるレンガ積みの煙突が目に入ります。

中庭の屋根下にあるスペース(かつての作業場?)にはテーブルやベンチが置かれ、

ちょっとした休憩スペースになっています。

日陰のため暗くはあるのですが、天気がよい今日は外からのやわらかい自然光と暗さの

コントラストがなんともほっとする空気を醸し出しています。

(大林監督も「この空気と自然光がいいやね」と目を細められました。)

右側のこの蔵(東酒蔵)が今回のメインホール会場になります。

(続く)

しげぞー

2009年12月30日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

花の街ふかや映画祭2009 その1

その1:半年ぶりの深谷。

10/10(土)~18(日)、埼玉県深谷市にて

「花の街ふかや映画祭2009」が開催されました。

深谷駅からほど近い街道沿いの造り酒屋・旧七ッ梅酒造跡が会場です。

イベントは、深谷ロケの複数作品上映と各監督のゲストトーク、

フィルムコミッション連絡協議会さまのパネルディスカッション

(県内各地の映画やドラマロケ実績報告、今後の課題と新たな可能性)、

招待作品「ハッピーエンド」上映&監督・キャストのゲストトーク、

そしてメインイベントとして、一般公募の短編映像作品コンテスト

「ふかや・インディーズ・フィルム・フェスティバル2009」。

審査委員は、大林宣彦監督、

女優の片桐はいりさん、

菜葉菜さん(「ハッピーエンド」ご出演)、

河合龍之介さん(同ご出演)、

浅野博貴さん(映画プロデューサー)、

鯉淵優さん(映画プロデューサー)。

最終日10/18(日)、会場敷地内の東蔵大ホールにて

グランプリ発表セレモニーが行なわれました。

言わずもがな?足を運びます(笑)。

トークショーから半年ぶりの深谷。

駅におりたつと、駅前には映画祭ののぼりが多数並んでいます。

会場の旧・七ケ梅酒造は、春のトークショー後、深谷シネマさまや地元の皆様との

交流会が開催された場所。

(くまがや賢治祭でのイベントも、ここから始まりました)

300年の歴史を感じさせる母屋や酒蔵の古い建物が沢山残り、

なんとも懐かしい風景です。数多くの映画やドラマでもロケ地に使用されました。

(最近では、ドラマ「警官の血」、映画「ヴィヨンの妻」「ゼロの視点」など。)

<旧・七ケ梅酒造の紹介:「深谷オンセンプロジェクト」さまのサイト>

(実行委員長は深谷シネマ支配人・竹石研二さまです)

建物 ←こちらをクリック下さい☆

歴史 ←こちらをクリック下さい☆

(続く)

しげぞー

10/10(土)~18(日)、埼玉県深谷市にて

「花の街ふかや映画祭2009」が開催されました。

深谷駅からほど近い街道沿いの造り酒屋・旧七ッ梅酒造跡が会場です。

イベントは、深谷ロケの複数作品上映と各監督のゲストトーク、

フィルムコミッション連絡協議会さまのパネルディスカッション

(県内各地の映画やドラマロケ実績報告、今後の課題と新たな可能性)、

招待作品「ハッピーエンド」上映&監督・キャストのゲストトーク、

そしてメインイベントとして、一般公募の短編映像作品コンテスト

「ふかや・インディーズ・フィルム・フェスティバル2009」。

審査委員は、大林宣彦監督、

女優の片桐はいりさん、

菜葉菜さん(「ハッピーエンド」ご出演)、

河合龍之介さん(同ご出演)、

浅野博貴さん(映画プロデューサー)、

鯉淵優さん(映画プロデューサー)。

最終日10/18(日)、会場敷地内の東蔵大ホールにて

グランプリ発表セレモニーが行なわれました。

言わずもがな?足を運びます(笑)。

トークショーから半年ぶりの深谷。

駅におりたつと、駅前には映画祭ののぼりが多数並んでいます。

会場の旧・七ケ梅酒造は、春のトークショー後、深谷シネマさまや地元の皆様との

交流会が開催された場所。

(くまがや賢治祭でのイベントも、ここから始まりました)

300年の歴史を感じさせる母屋や酒蔵の古い建物が沢山残り、

なんとも懐かしい風景です。数多くの映画やドラマでもロケ地に使用されました。

(最近では、ドラマ「警官の血」、映画「ヴィヨンの妻」「ゼロの視点」など。)

<旧・七ケ梅酒造の紹介:「深谷オンセンプロジェクト」さまのサイト>

(実行委員長は深谷シネマ支配人・竹石研二さまです)

建物 ←こちらをクリック下さい☆

歴史 ←こちらをクリック下さい☆

(続く)

しげぞー

2009年12月29日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

“サマーウォーズ”ロケ地巡り⑦ ~うえだ城下町映画祭編2~

前回のロケ地巡りにて、砥石米山城跡をご紹介しましたが、

R144号線をさらに菅平方面に進んでいくと、

前回は見上げていた砥石米山城跡が今度は眼下に広がる殿城付近に到着します。

ここからの風景が、映画に登場する陣内家からの眺めにより近いと

ロケ地案内の方に教えて頂きました。

(夕刻も近付き逆光で見え辛いですが、確かにそっくり!)

そして、砥石米山城跡に向かう道には、

今日本で一番有名なバス停と呼ばれているあの!「伊勢山バス停」があります。

少々脱線しますが、そのバス停の近所の家の庭に懐かしい遊具発見。

正面に見える山が、一家が集合し、主人公の夏希が

「信州上田」というのぼり旗を持つ絵に

書かれている山だそうですが、「烏帽子岳」及び「小牧山」だそうです。

(パスの車窓から望む)

続く

R144号線をさらに菅平方面に進んでいくと、

前回は見上げていた砥石米山城跡が今度は眼下に広がる殿城付近に到着します。

ここからの風景が、映画に登場する陣内家からの眺めにより近いと

ロケ地案内の方に教えて頂きました。

(夕刻も近付き逆光で見え辛いですが、確かにそっくり!)

そして、砥石米山城跡に向かう道には、

今日本で一番有名なバス停と呼ばれているあの!「伊勢山バス停」があります。

少々脱線しますが、そのバス停の近所の家の庭に懐かしい遊具発見。

正面に見える山が、一家が集合し、主人公の夏希が

「信州上田」というのぼり旗を持つ絵に

書かれている山だそうですが、「烏帽子岳」及び「小牧山」だそうです。

(パスの車窓から望む)

続く

2009年12月28日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │ロケ地巡り

わが青春の女優 ベスト50

現在発売中の文藝春秋社の「週刊文春」。

12/24日発売 週刊文春 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

「2000人アンケート」、わが青春の女優 ベスト50 の記事に

特別鼎談として大林宣彦監督がピーコさん×亀和田武さんと共に登場されてます。

特別インタビュー

吉永小百合さん、薬師丸ひろ子さんも映画ファンとしては見逃せないですね。

12/24日発売 週刊文春 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

「2000人アンケート」、わが青春の女優 ベスト50 の記事に

特別鼎談として大林宣彦監督がピーコさん×亀和田武さんと共に登場されてます。

特別インタビュー

吉永小百合さん、薬師丸ひろ子さんも映画ファンとしては見逃せないですね。

2009年12月27日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │映画関連

相生座名画特集13「男はつらいよ特集②」

2009年の映画納めと2010年の幕開けは、

三年目、三度目の長野松竹相生座さんの“寅さん”特集で。

寅年の寅さん、とてもおめでたくてわくわくしますね。

相生座名画特集13「男はつらいよ特集②」 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

今回は何と一挙5本上映です。。

浅丘ルリ子さん、吉永小百合さんと、特に印象に残るマドンナが登場します。

12/26~1/1 (1週間) 「第6作:男はつらいよ純情篇」

1/2~1/8 (1週間) 「第10作:男はつらいよ寅次郎夢枕」

1/9~1/15 (1週間) 「第25作:寅次郎ハイビスカスの花」

1/16~1/22 (1週間) 「第48作:寅次郎紅の花」

1/23~1/29 (1週間) 「第13作:寅次郎恋やつれ」

「寅さん」を見て、善光寺さんへお詣りにいき、お汁粉を食べる。

正しいお正月の三点セットを今年も楽しめそうです。

三年目、三度目の長野松竹相生座さんの“寅さん”特集で。

寅年の寅さん、とてもおめでたくてわくわくしますね。

相生座名画特集13「男はつらいよ特集②」 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

今回は何と一挙5本上映です。。

浅丘ルリ子さん、吉永小百合さんと、特に印象に残るマドンナが登場します。

12/26~1/1 (1週間) 「第6作:男はつらいよ純情篇」

1/2~1/8 (1週間) 「第10作:男はつらいよ寅次郎夢枕」

1/9~1/15 (1週間) 「第25作:寅次郎ハイビスカスの花」

1/16~1/22 (1週間) 「第48作:寅次郎紅の花」

1/23~1/29 (1週間) 「第13作:寅次郎恋やつれ」

「寅さん」を見て、善光寺さんへお詣りにいき、お汁粉を食べる。

正しいお正月の三点セットを今年も楽しめそうです。

2009年12月26日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │映画上映

小田原映画祭その4<「転校生」エピソード。>

(ここから「転校生」に関するお話に。

剣持さんが監督のもとに原作本を持ってかけつけた時のことや撮影時のご苦労など。)

ケンケンはとにかく飛んでゆきたいと一番の飛行機に乗ったそうだが、

実はそれが一番時間のかかる方法(笑)(当時もよりの空港は現・広島空港では

なくずっと西、広島市内の現・広島西空港。

そこから広島駅に出て新幹線で東に向かい、

新尾道駅がまだないので三原または福山で下車して再び山陽本線に乗り換え・・・

新幹線1本のほうが早いですね:しげぞー)。

「急いでゆく=飛行機」という発想が愛すべきケンケンらしさ(笑)。

待っている間にと出しておいたビールに口もつけず、正座して私が読み終わるまで待っていた。

原作は小学生の話。

女性の社会進出が目立ち、一部ではゆき過ぎで女だか男だか分からなくすることもあった当時、

山中さんは、大事なのは本当の意味の男らしさや女らしさで、

男尊女卑でなく対等な意味での個性を小説にしたいと考えていた。

成人の男女を描くと性が絡むので、性のない世代の児童読物とした。

必ずしも子供向けとしてでなく、手塚治虫さんが児童漫画に

こだわったのと同じくテーマを純粋に描くためだった。

剣持くんも最初、原作どおり小学生の物語でシナリオにした。

制作会社やスポンサーが決まり小学生のオーディションもしたが、

どうみてもお子様映画で原作者の意図が出ない。

ならば逆に性を持つ未婚の世代に引き上げたら、と新人の小林聡美と尾美としのりに決めた。

ホン読みリハーサルを約2月行なった。

2人とも初主役かつ男女が入れ替わる難役だったが、演技指導はあまりしなかった。

唯一、電話帳を何冊か積んで小林聡美をその上に立たせて、

「君は昨日までこの高さで世界を見ていたのに突然(電話帳をとって)

この高さで見ることになった。

その戸惑いを演じなさい。」と。尾美としのりにも逆のことを言った。

それが、昨日までのつもりでベッドに座るとお尻の位置が違うので、

ずずっと持ち上げて元の位置に近づいてゆくような演技につながった。

剣持くんが1年かけて書いてくれたホンも、撮影現場でいろいろアレンジしながら、

映画として作り上げていった。

一番大変だったのは、尾道での撮影まで2週間を切ったころ、

「こんなハシタナイ映画は社のイメージを壊す」と社長さんの一言でスポンサーがおりてしまったこと。

シナリオだけ見るとスカートめくりやら男の子と女の子が入れ替わるやら、

確かにお行儀の悪い映画にも読める。

私たちは純文学と信じていたが、社長さんは世間の常識でこのホンを読んだということ。

普通ならばそこで企画中止だが、個人プロダクションなので、

スポンサーがなければ自分たちでやればいいし、

ふるさと尾道なので実家に転がり込めば飯くらい食えると。

当時はロケも少人数、プロデューサー(恭子さん)もスタッフの衣服の洗濯から

食事の世話までこなし、コピー機もないのでシナリオ直しも皆で書き写すなど

昔からのプライベートな8ミリ映画流に撮り進めた。

行政からは、こんなものを撮られては尾道の恥、と協力を得られなかった。

小学校ロケも、恩師の校長先生が、

「大林よ、お前は昔からヘンなやつじゃった。またヘンな映画を持ってきよるが、

お前を信じとるからワシが撮らしてやる。見張っとるからその間に撮ればええ。」

とおっしゃって撮影させてもらった。

原作者・山中さんは前年奥様を亡くされ、

これが映画になれば立ち直れるがダメなら文筆活動をやめると。

剣持くんも6年ぶりにエンドマークまで書いたホン。

何よりも主演の2人は2ヶ月この映画のために努力してきた。

彼らの努力や想いが水泡と化すのは非常に残念だし何とか仕上げよう、

と無一文ながら尾道で約1ヶ月ロケをした。

行政からはやめろと言われたが、私を子供時分から知る市民の皆さんが

「大林くんはヘンなことをする子供じゃけれど、やさしくて汚いことや世の中に

反することはせん子じゃから。」といろいろ協力してくれた。

これもふるさとの良さ。

そんな私たちの想いやふるさとの皆さんの気持ちがこの映画を成功させ、

良心的なよい作品と世界的にも評価されている。

今活躍中のシナリオライターたちにとって剣持くんは大先輩、憧れの的。

40~50代初めの映画人やTV関係者には「転校生」を観て業界に入ったという方も多い。

この映画にこめた愛情が30年の時を経て皆さんの目に留めていただけるのは嬉しい。

人の命は短く限りがあるが芸術の命は長い。

私たちの時代には、お金のためではなく芸術作品は

100年先に評価され歴史に残ることを励みに映画を作ってきた。

しかし今は違う。若い方のショートフィルムを年1000本は見ているが、

彼らは商売など関係なく作品を持ってそのまま世界に出てゆく。

カンヌグランプリ受賞の河瀬直美さんも数年前まで学校で

ミニDVで撮っていてそのまま持っていったら・・・という時代。

ケンケンもきっと、若い世代が自分たちの遺志を継いでくれると嬉しく思っているのではないか。

(時間となり、司会の方から「最後に会場の皆様へひとこと」ということで、

映画祭への招待に対する謝辞、

<宇宙には存在せず、人間だけが作り出した空白部分>

の白いスクリーンに対峙しての覚悟と想い、スターウォーズとスターピースのお話などを語られ・・・)

僕たちも我々に続く若い人たちもスクリーンを「人間はエラい!素晴らしい宇宙を作った!」と

言える世界で埋めるべく努めてゆきたい。

今日は映画を愛する皆様、迎えていただきありがとうございました。

(そして、スタッフから花束とお土産が贈呈されスクリーンに一礼、笑顔で会場を

後にされました。)

終了後は慌ただしく、監督&恭子さんにご挨拶する暇がありませんでしたが、

小生に監督も気づかれ、退出時に笑顔で手を振ってくださいました。

「転校生」、尾道での新旧作ダブル上映会以来2年半ぶりに大スクリーンで観ました。

撮影から30年たつのに、今でもほぼ尾道にはその風景が残っているのに改めて驚きます。

皆様も尾道三部作を改めて見直してから訪問され、映画の世界にひたってみてはいかがですか^^?

しげぞー

剣持さんが監督のもとに原作本を持ってかけつけた時のことや撮影時のご苦労など。)

ケンケンはとにかく飛んでゆきたいと一番の飛行機に乗ったそうだが、

実はそれが一番時間のかかる方法(笑)(当時もよりの空港は現・広島空港では

なくずっと西、広島市内の現・広島西空港。

そこから広島駅に出て新幹線で東に向かい、

新尾道駅がまだないので三原または福山で下車して再び山陽本線に乗り換え・・・

新幹線1本のほうが早いですね:しげぞー)。

「急いでゆく=飛行機」という発想が愛すべきケンケンらしさ(笑)。

待っている間にと出しておいたビールに口もつけず、正座して私が読み終わるまで待っていた。

原作は小学生の話。

女性の社会進出が目立ち、一部ではゆき過ぎで女だか男だか分からなくすることもあった当時、

山中さんは、大事なのは本当の意味の男らしさや女らしさで、

男尊女卑でなく対等な意味での個性を小説にしたいと考えていた。

成人の男女を描くと性が絡むので、性のない世代の児童読物とした。

必ずしも子供向けとしてでなく、手塚治虫さんが児童漫画に

こだわったのと同じくテーマを純粋に描くためだった。

剣持くんも最初、原作どおり小学生の物語でシナリオにした。

制作会社やスポンサーが決まり小学生のオーディションもしたが、

どうみてもお子様映画で原作者の意図が出ない。

ならば逆に性を持つ未婚の世代に引き上げたら、と新人の小林聡美と尾美としのりに決めた。

ホン読みリハーサルを約2月行なった。

2人とも初主役かつ男女が入れ替わる難役だったが、演技指導はあまりしなかった。

唯一、電話帳を何冊か積んで小林聡美をその上に立たせて、

「君は昨日までこの高さで世界を見ていたのに突然(電話帳をとって)

この高さで見ることになった。

その戸惑いを演じなさい。」と。尾美としのりにも逆のことを言った。

それが、昨日までのつもりでベッドに座るとお尻の位置が違うので、

ずずっと持ち上げて元の位置に近づいてゆくような演技につながった。

剣持くんが1年かけて書いてくれたホンも、撮影現場でいろいろアレンジしながら、

映画として作り上げていった。

一番大変だったのは、尾道での撮影まで2週間を切ったころ、

「こんなハシタナイ映画は社のイメージを壊す」と社長さんの一言でスポンサーがおりてしまったこと。

シナリオだけ見るとスカートめくりやら男の子と女の子が入れ替わるやら、

確かにお行儀の悪い映画にも読める。

私たちは純文学と信じていたが、社長さんは世間の常識でこのホンを読んだということ。

普通ならばそこで企画中止だが、個人プロダクションなので、

スポンサーがなければ自分たちでやればいいし、

ふるさと尾道なので実家に転がり込めば飯くらい食えると。

当時はロケも少人数、プロデューサー(恭子さん)もスタッフの衣服の洗濯から

食事の世話までこなし、コピー機もないのでシナリオ直しも皆で書き写すなど

昔からのプライベートな8ミリ映画流に撮り進めた。

行政からは、こんなものを撮られては尾道の恥、と協力を得られなかった。

小学校ロケも、恩師の校長先生が、

「大林よ、お前は昔からヘンなやつじゃった。またヘンな映画を持ってきよるが、

お前を信じとるからワシが撮らしてやる。見張っとるからその間に撮ればええ。」

とおっしゃって撮影させてもらった。

原作者・山中さんは前年奥様を亡くされ、

これが映画になれば立ち直れるがダメなら文筆活動をやめると。

剣持くんも6年ぶりにエンドマークまで書いたホン。

何よりも主演の2人は2ヶ月この映画のために努力してきた。

彼らの努力や想いが水泡と化すのは非常に残念だし何とか仕上げよう、

と無一文ながら尾道で約1ヶ月ロケをした。

行政からはやめろと言われたが、私を子供時分から知る市民の皆さんが

「大林くんはヘンなことをする子供じゃけれど、やさしくて汚いことや世の中に

反することはせん子じゃから。」といろいろ協力してくれた。

これもふるさとの良さ。

そんな私たちの想いやふるさとの皆さんの気持ちがこの映画を成功させ、

良心的なよい作品と世界的にも評価されている。

今活躍中のシナリオライターたちにとって剣持くんは大先輩、憧れの的。

40~50代初めの映画人やTV関係者には「転校生」を観て業界に入ったという方も多い。

この映画にこめた愛情が30年の時を経て皆さんの目に留めていただけるのは嬉しい。

人の命は短く限りがあるが芸術の命は長い。

私たちの時代には、お金のためではなく芸術作品は

100年先に評価され歴史に残ることを励みに映画を作ってきた。

しかし今は違う。若い方のショートフィルムを年1000本は見ているが、

彼らは商売など関係なく作品を持ってそのまま世界に出てゆく。

カンヌグランプリ受賞の河瀬直美さんも数年前まで学校で

ミニDVで撮っていてそのまま持っていったら・・・という時代。

ケンケンもきっと、若い世代が自分たちの遺志を継いでくれると嬉しく思っているのではないか。

(時間となり、司会の方から「最後に会場の皆様へひとこと」ということで、

映画祭への招待に対する謝辞、

<宇宙には存在せず、人間だけが作り出した空白部分>

の白いスクリーンに対峙しての覚悟と想い、スターウォーズとスターピースのお話などを語られ・・・)

僕たちも我々に続く若い人たちもスクリーンを「人間はエラい!素晴らしい宇宙を作った!」と

言える世界で埋めるべく努めてゆきたい。

今日は映画を愛する皆様、迎えていただきありがとうございました。

(そして、スタッフから花束とお土産が贈呈されスクリーンに一礼、笑顔で会場を

後にされました。)

終了後は慌ただしく、監督&恭子さんにご挨拶する暇がありませんでしたが、

小生に監督も気づかれ、退出時に笑顔で手を振ってくださいました。

「転校生」、尾道での新旧作ダブル上映会以来2年半ぶりに大スクリーンで観ました。

撮影から30年たつのに、今でもほぼ尾道にはその風景が残っているのに改めて驚きます。

皆様も尾道三部作を改めて見直してから訪問され、映画の世界にひたってみてはいかがですか^^?

しげぞー

2009年12月25日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

小田原映画祭その3<ケンケンとの出会い。>

もう30歳以前からのつきあい。

「ゴキブリ刑事(デカ)」(小谷承靖監督:東宝)の脚本で鮮烈にデビューした彼は、

すごい新人が現れたと賞賛されたが、それ1本だけで5、6年シナリオを書けなかった。

何度書いても途中でゆきづまり最後まで書けない。

自分がほれ込んだ作品をじっくり書いて良いシナリオにする古き良き時代のライターを目指し、

それが良い映画を作ると信じていた。

シナリオを頼まれると原作のどこが面白いのかから考え出すため、筆が先に進まない。

しばらく作品のない時期が続いたが、彼自身それを誇りに思っていた。

彼は監督仲間が遊ぶ時の世話役をしてくれていた。

テニスに興じているとビールやジュースの入ったアイスボックスを用意して、

汗をかくと「はい、監督!」とおしぼりを出してくれる。

大変やさしくでも実はとてもさびしんぼう(笑)、照れか、

いばり顔で乱暴な口をきいたりもしたが、

子供のようで非常に純粋な男だった。

市民の皆さまのふるさとへの愛が生んだ映画祭で

自分の特集をしてもらえるなど思いもしなかったと思う。

願ってはいただろうが、生きていたら泣き崩れただろう。

売れて商売になるホンを書くなど断固拒否する人間だった。

日本映画に客が来なくなり、外部の血をと、

テレビCM制作のかたわら自主映画を撮っていた私に1本作ってほしいと話が来て、

日本の映画史で初めて外部の人間が映画会社の撮影所で「HOUSE」を撮ったのが34、5年前。

剣持くんが山中さんの児童読物「おれがあいつであいつがおれで」を読み、

自分が書きたいホンだ!と思ったのもちょうどそのころ。

しかし大手映画会社に持ち込んでも採用されるはずはなく、

大林という個人ならひょっとして・・・と海の見える尾道の山小屋に滞在していたところ本を持ってきて

「大林さん、これを読んでほしい。」と。そこですぐ読み

「尾道の海を見ながら読んだのだしここで映画にするぞ。」ということになった。

「大林さん、僕はホンを書くのに1年かかるけれど黙って待ってくれる?」

「良いよ。」

1年後シナリオがあがり、いよいよ映画を撮ることになる。

ケンケンにとってデビュー作以来エンドマークまで書いた2作目。

彼をとても可愛がっていたプロデューサーが大喜びだった。

「ケンケンが6年ぶりにエンドマークまで書いた(感涙)!」

彼は僕の作品を5本書いたが、1人で書ききったのは「転校生」だけで

以降の作品は私や他のライターと共作。

「時をかける少女」も「監督やっぱり1年。」と。

「角川映画でスケジュールも決まっているので、今回は3ヶ月で。」と言うと、

彼は当時シナリオライターを辞めて若者向け人気雑誌「スコラ」の副編集長をしていたが

「かけもちでは書けないので副編を辞める。」と。

すなわち食うあてがなくなることだが職を辞めて書き始めてくれた。

でもやはり3ヶ月ではムリで、私や助監督さんと協力し仕上げたのが

「時をかける少女」や「さびしんぼう」だった。

ケンケンは最後の古典的シナリオライターかも知れない。黒澤組の名ライター

小国秀雄さんは他のライター数名が書いたものを取捨選別する役だった。

ケンケンにとっての憧れで「小国さんのように使ってくれれば僕の力が一番発揮できるのに。

書かせてもダメ(笑)。」と。

ダメではないが、ワープロがない時代、原稿用紙1マスごとに

どんな筆記具でどんな大きさの文字を書くかまでこだわり、

行末に句読点がはみ出すと1文字削りマス目に納めるなど、まさに古きよき時代の文筆家だった。

映像になれば原稿は目に触れないのだが(笑)。

今どきは時代の最先端をゆく売れっ子ライターでも、

主演女優さんに「台詞が気に入らない」と書き換えさせられるが、

彼は「俺は最後の<書けないシナリオライター>になる!

その代わり書くからには歴史に残る良いものを!」と頑固だった。

彼が残してくれた「転校生」には作家の芸術的感性とそれを育んだ小田原の風土が息づいている。

(続く)

しげぞー

「ゴキブリ刑事(デカ)」(小谷承靖監督:東宝)の脚本で鮮烈にデビューした彼は、

すごい新人が現れたと賞賛されたが、それ1本だけで5、6年シナリオを書けなかった。

何度書いても途中でゆきづまり最後まで書けない。

自分がほれ込んだ作品をじっくり書いて良いシナリオにする古き良き時代のライターを目指し、

それが良い映画を作ると信じていた。

シナリオを頼まれると原作のどこが面白いのかから考え出すため、筆が先に進まない。

しばらく作品のない時期が続いたが、彼自身それを誇りに思っていた。

彼は監督仲間が遊ぶ時の世話役をしてくれていた。

テニスに興じているとビールやジュースの入ったアイスボックスを用意して、

汗をかくと「はい、監督!」とおしぼりを出してくれる。

大変やさしくでも実はとてもさびしんぼう(笑)、照れか、

いばり顔で乱暴な口をきいたりもしたが、

子供のようで非常に純粋な男だった。

市民の皆さまのふるさとへの愛が生んだ映画祭で

自分の特集をしてもらえるなど思いもしなかったと思う。

願ってはいただろうが、生きていたら泣き崩れただろう。

売れて商売になるホンを書くなど断固拒否する人間だった。

日本映画に客が来なくなり、外部の血をと、

テレビCM制作のかたわら自主映画を撮っていた私に1本作ってほしいと話が来て、

日本の映画史で初めて外部の人間が映画会社の撮影所で「HOUSE」を撮ったのが34、5年前。

剣持くんが山中さんの児童読物「おれがあいつであいつがおれで」を読み、

自分が書きたいホンだ!と思ったのもちょうどそのころ。

しかし大手映画会社に持ち込んでも採用されるはずはなく、

大林という個人ならひょっとして・・・と海の見える尾道の山小屋に滞在していたところ本を持ってきて

「大林さん、これを読んでほしい。」と。そこですぐ読み

「尾道の海を見ながら読んだのだしここで映画にするぞ。」ということになった。

「大林さん、僕はホンを書くのに1年かかるけれど黙って待ってくれる?」

「良いよ。」

1年後シナリオがあがり、いよいよ映画を撮ることになる。

ケンケンにとってデビュー作以来エンドマークまで書いた2作目。

彼をとても可愛がっていたプロデューサーが大喜びだった。

「ケンケンが6年ぶりにエンドマークまで書いた(感涙)!」

彼は僕の作品を5本書いたが、1人で書ききったのは「転校生」だけで

以降の作品は私や他のライターと共作。

「時をかける少女」も「監督やっぱり1年。」と。

「角川映画でスケジュールも決まっているので、今回は3ヶ月で。」と言うと、

彼は当時シナリオライターを辞めて若者向け人気雑誌「スコラ」の副編集長をしていたが

「かけもちでは書けないので副編を辞める。」と。

すなわち食うあてがなくなることだが職を辞めて書き始めてくれた。

でもやはり3ヶ月ではムリで、私や助監督さんと協力し仕上げたのが

「時をかける少女」や「さびしんぼう」だった。

ケンケンは最後の古典的シナリオライターかも知れない。黒澤組の名ライター

小国秀雄さんは他のライター数名が書いたものを取捨選別する役だった。

ケンケンにとっての憧れで「小国さんのように使ってくれれば僕の力が一番発揮できるのに。

書かせてもダメ(笑)。」と。

ダメではないが、ワープロがない時代、原稿用紙1マスごとに

どんな筆記具でどんな大きさの文字を書くかまでこだわり、

行末に句読点がはみ出すと1文字削りマス目に納めるなど、まさに古きよき時代の文筆家だった。

映像になれば原稿は目に触れないのだが(笑)。

今どきは時代の最先端をゆく売れっ子ライターでも、

主演女優さんに「台詞が気に入らない」と書き換えさせられるが、

彼は「俺は最後の<書けないシナリオライター>になる!

その代わり書くからには歴史に残る良いものを!」と頑固だった。

彼が残してくれた「転校生」には作家の芸術的感性とそれを育んだ小田原の風土が息づいている。

(続く)

しげぞー

2009年12月24日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

小田原映画祭その2<古きよき時代のライター、ケンケン>

仲間うちでは剣持亘くんをケンケンと呼んでいた。

今日は彼の代理で里帰りした気分。

(司会の方が出された若き日の剣持さんの写真を見て)

ケンケンの写真は珍しい(笑)。

我々の時代は今のように気軽に写真を撮らなかったので写真が少ない。

「転校生」の後尾道で撮った「さびしんぼう」は

一生に1、2度だけ写した写真が結ぶ恋物語で、

そんなシナリオを作る時代だった。

(デジカメと違い、フィルム代もバカにならず、1枚に賭ける想いは重かったですね:しげぞー)

映画通の方はご存知と思うが映画「天国と地獄」では

河川敷の家がアングルに入るというので壊した逸話が。

尾道でロケハン中「あの家の2階がここからだとかげになるね。」と

ケンケンに言うと「2階を壊してもらえば。」と。

「おいおい、人が暮らしているところを壊してもらうなんて簡単じゃないぞ。」と言うと、

「映画だもの、2階を壊してあとに3階を建ててさしあげれば。

日本映画はそう作られてきたから黒澤のような名画ができた。」などとムキになる、

昔の古きよき時代の映画を愛する映画人だった。

ケンケンのふるさとで、そんなことをふと思い出した。

知り合ったのは東京時代だったが、ふるさとの話は当時ほとんどしなかった。

「石を持て追われる如く故郷」というのは石川啄木の言葉。

芸術で身を立てようとする者はふるさとから追われるように出てゆくことも多い。

私自身尾道で映画を15本撮ってきたが、

尾道「市」とはずっと衝突して一時は絶縁宣言するほどだった。

ふるさとでせっせと映画を作り全国の人から愛されたが・・・

価値観の違いか?お互い遠慮がないためか?ふるさととはなぜかぎくしゃくしたりもする。

彼のふるさともあえて聞かなかった。

ふるさと=アイデンティティで、そこで育って感性が形成されるわけで、

聞いては失礼との想いもあった。

ただ、ケンケンが「この餃子美味いよ」と棒のような変わった餃子を差し入れてくれたことがあった※。

「珍しいけどどこの餃子?」

「小田原のです。ちょっと帰っていて、美味しいから監督にと思って。」

そんなことがあり「そうか、ケンケンのふるさとは小田原か」と知った。

(※小田原駅近く、日栄楼さまの<棒餃子>でしょうか:しげぞー)

以前講演で小田原高校を訪れた際

「ここで撮ったらケンケンのふるさと映画ができるね。」と話したが、

「転校生」を書き上げた時彼はこんなことを言った。

「(原作者)山中恒さんは山と海、坂のある街、北海道の小樽出身。

大林さんの尾道も俺の小田原も。

そんな3人が集まったから山から海につながる良い映画ができた。」

彼がふるさと小田原について語ったのはこれ一回限り。

いつかゆっくり彼が子供のころ感性を育てた街を訪ねてみたい願いを

持ったままいまだに果たせていないが。

(続く)

しげぞー

今日は彼の代理で里帰りした気分。

(司会の方が出された若き日の剣持さんの写真を見て)

ケンケンの写真は珍しい(笑)。

我々の時代は今のように気軽に写真を撮らなかったので写真が少ない。

「転校生」の後尾道で撮った「さびしんぼう」は

一生に1、2度だけ写した写真が結ぶ恋物語で、

そんなシナリオを作る時代だった。

(デジカメと違い、フィルム代もバカにならず、1枚に賭ける想いは重かったですね:しげぞー)

映画通の方はご存知と思うが映画「天国と地獄」では

河川敷の家がアングルに入るというので壊した逸話が。

尾道でロケハン中「あの家の2階がここからだとかげになるね。」と

ケンケンに言うと「2階を壊してもらえば。」と。

「おいおい、人が暮らしているところを壊してもらうなんて簡単じゃないぞ。」と言うと、

「映画だもの、2階を壊してあとに3階を建ててさしあげれば。

日本映画はそう作られてきたから黒澤のような名画ができた。」などとムキになる、

昔の古きよき時代の映画を愛する映画人だった。

ケンケンのふるさとで、そんなことをふと思い出した。

知り合ったのは東京時代だったが、ふるさとの話は当時ほとんどしなかった。

「石を持て追われる如く故郷」というのは石川啄木の言葉。

芸術で身を立てようとする者はふるさとから追われるように出てゆくことも多い。

私自身尾道で映画を15本撮ってきたが、

尾道「市」とはずっと衝突して一時は絶縁宣言するほどだった。

ふるさとでせっせと映画を作り全国の人から愛されたが・・・

価値観の違いか?お互い遠慮がないためか?ふるさととはなぜかぎくしゃくしたりもする。

彼のふるさともあえて聞かなかった。

ふるさと=アイデンティティで、そこで育って感性が形成されるわけで、

聞いては失礼との想いもあった。

ただ、ケンケンが「この餃子美味いよ」と棒のような変わった餃子を差し入れてくれたことがあった※。

「珍しいけどどこの餃子?」

「小田原のです。ちょっと帰っていて、美味しいから監督にと思って。」

そんなことがあり「そうか、ケンケンのふるさとは小田原か」と知った。

(※小田原駅近く、日栄楼さまの<棒餃子>でしょうか:しげぞー)

以前講演で小田原高校を訪れた際

「ここで撮ったらケンケンのふるさと映画ができるね。」と話したが、

「転校生」を書き上げた時彼はこんなことを言った。

「(原作者)山中恒さんは山と海、坂のある街、北海道の小樽出身。

大林さんの尾道も俺の小田原も。

そんな3人が集まったから山から海につながる良い映画ができた。」

彼がふるさと小田原について語ったのはこれ一回限り。

いつかゆっくり彼が子供のころ感性を育てた街を訪ねてみたい願いを

持ったままいまだに果たせていないが。

(続く)

しげぞー

2009年12月23日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

小田原映画祭その1<剣持亘さん特集>

9/26(土)~10/4(日)、神奈川県小田原市で

「第3回小田原映画祭シネマトピア2009」が開催されました。

(会場:小田原城銅門、小田原コロナシネマワールドさま、

ダイナシティさま、TOHOシネマズ小田原さま)

2004年度から隔年開催で、小田原市主催、映画祭実行委員会さまが

企画運営を担当されています。

(小田原城)

小田原ゆかりの劇場映画上映と、公募によるショートフィルムコンテストを設け、

第1回の審査委員長は県立小田原高校出身の脚本家・山田太一氏、

第2回は同市出身の俳優・阿藤快氏が実行委員長と兼務されたそうです。

今回は10/3(土)に、小田原出身の脚本家・剣持亘特集として尾道「転校生」上映、

剣持さんの脚本も数多く映画化した大林宣彦監督がトークショーに登場されました。

会場は、東海道線の小田原駅とお隣国府津駅のほぼ中間、

線路沿いにある複合娯楽施設コロナワールドの中にある映画館、コロナシネマワールドさま。

(温泉、レストラン、カラオケ、ゲームコーナー、

ボウリング場そして映画館と、まさに娯楽の殿堂です(死語?^^)。)

「転校生」上映に続いて大林宣彦監督のゲストトーク。

映画祭実行委員・Mさまの進行で、

古くから親交があり長い間一緒に作品を作ってきた

脚本家・剣持亘氏(2003年没)についてお話しされました。

(続く)

しげぞー

「第3回小田原映画祭シネマトピア2009」が開催されました。

(会場:小田原城銅門、小田原コロナシネマワールドさま、

ダイナシティさま、TOHOシネマズ小田原さま)

2004年度から隔年開催で、小田原市主催、映画祭実行委員会さまが

企画運営を担当されています。

(小田原城)

小田原ゆかりの劇場映画上映と、公募によるショートフィルムコンテストを設け、

第1回の審査委員長は県立小田原高校出身の脚本家・山田太一氏、

第2回は同市出身の俳優・阿藤快氏が実行委員長と兼務されたそうです。

今回は10/3(土)に、小田原出身の脚本家・剣持亘特集として尾道「転校生」上映、

剣持さんの脚本も数多く映画化した大林宣彦監督がトークショーに登場されました。

会場は、東海道線の小田原駅とお隣国府津駅のほぼ中間、

線路沿いにある複合娯楽施設コロナワールドの中にある映画館、コロナシネマワールドさま。

(温泉、レストラン、カラオケ、ゲームコーナー、

ボウリング場そして映画館と、まさに娯楽の殿堂です(死語?^^)。)

「転校生」上映に続いて大林宣彦監督のゲストトーク。

映画祭実行委員・Mさまの進行で、

古くから親交があり長い間一緒に作品を作ってきた

脚本家・剣持亘氏(2003年没)についてお話しされました。

(続く)

しげぞー

2009年12月22日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

縁川えんがわキャンドルナイト明日開催!

12/18(金)の信濃毎日新聞さんに紹介されました。

いよいよ明日冬至の夕方、縁川えんがわキャンドルナイト開催です。

キャンドルは手作り、キャンドルを入れる瓶もボランティアでペインティング致しました。

お出で頂いた皆様にキャンドルプレゼントもございます☆

☆。.:*.。縁川(えんがわ)キャンドルナイト2009゜☆。.:*.。

川にまつわる縁側づくり -川辺をたのしむ-

中心市街地には見え隠れする川があります。

かつては、川に文化があり、暮らしの中に息づいていました。

中心市街地で川と人のつながりをもう一度見直す機会として企画しました。

これを機に今ある水路のフタを出来る限りあけることによって、川の流れに人が集い出会い、

関わりあう場として、まちの縁側づくりを進めていきたいと思っています。

日時:12月22日(火)17:00~18:00

場所:ほたる広場(南八幡川)

(リンデンプラザホテル北側)

内容:手づくりキャンドル設置

見にコンサ-ト

主催:縁川キャンドルナイト実行委員会

(ハロウィンのときのかっぱさん)

親水公園の長野大通り側の入口のかっぱさんもお待ちしてます。

暖かくしてお出かけ下さいね。

いよいよ明日冬至の夕方、縁川えんがわキャンドルナイト開催です。

キャンドルは手作り、キャンドルを入れる瓶もボランティアでペインティング致しました。

お出で頂いた皆様にキャンドルプレゼントもございます☆

☆。.:*.。縁川(えんがわ)キャンドルナイト2009゜☆。.:*.。

川にまつわる縁側づくり -川辺をたのしむ-

中心市街地には見え隠れする川があります。

かつては、川に文化があり、暮らしの中に息づいていました。

中心市街地で川と人のつながりをもう一度見直す機会として企画しました。

これを機に今ある水路のフタを出来る限りあけることによって、川の流れに人が集い出会い、

関わりあう場として、まちの縁側づくりを進めていきたいと思っています。

日時:12月22日(火)17:00~18:00

場所:ほたる広場(南八幡川)

(リンデンプラザホテル北側)

内容:手づくりキャンドル設置

見にコンサ-ト

主催:縁川キャンドルナイト実行委員会

(ハロウィンのときのかっぱさん)

親水公園の長野大通り側の入口のかっぱさんもお待ちしてます。

暖かくしてお出かけ下さいね。

2009年12月21日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │まち巡り

「サマーウォーズ」の本棚

文化庁 メディア芸術祭賞 アニメーション部門大賞受賞、3月DVD発売決定と

まだまだ話題が続く細田守監督のアニメ映画“サマーウォーズ”。

地元上田市でも映画の設定と同じ2010年7月29日~8月1日の4日間

上映会を開催して再び盛り上げようという活動が続いています。

また、12月1日から郵便局会社信越支社様から、「サマーウォーズ」のフレーム切手、

ポストカード、ステッカーが入ったオリジナルフレーム切手セットが、

簡易郵便局を除く上田市内の36郵便局で販売になりました。

信州ライブオン

映画「サマーウォーズ」の切手セット 上田で12月発売 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

そして12/15日発売の株式会社マガジンハウス発行のブルータス「本が人をつくる。」では

<大ヒット映画『サマーウォーズ』のなんだか気になる本棚。> ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

としてサマーウォーズの映画でちらっと映る陣内家の納戸の本棚の本が記事として紹介されています。

背景なので映画ではちょっとしか映らないのですが、

一冊一冊とてもきちんと書き込まれていて、細田監督の思い入れが感じます。

筒井康隆さんの「時をかける少女」があったり、架空の「修学旅行のしおり 陣内」があったり

この記事を読んでいるだけでも映画の世界の広がりを感じます。

まだまだ話題が続く細田守監督のアニメ映画“サマーウォーズ”。

地元上田市でも映画の設定と同じ2010年7月29日~8月1日の4日間

上映会を開催して再び盛り上げようという活動が続いています。

また、12月1日から郵便局会社信越支社様から、「サマーウォーズ」のフレーム切手、

ポストカード、ステッカーが入ったオリジナルフレーム切手セットが、

簡易郵便局を除く上田市内の36郵便局で販売になりました。

信州ライブオン

映画「サマーウォーズ」の切手セット 上田で12月発売 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

そして12/15日発売の株式会社マガジンハウス発行のブルータス「本が人をつくる。」では

<大ヒット映画『サマーウォーズ』のなんだか気になる本棚。> ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

としてサマーウォーズの映画でちらっと映る陣内家の納戸の本棚の本が記事として紹介されています。

背景なので映画ではちょっとしか映らないのですが、

一冊一冊とてもきちんと書き込まれていて、細田監督の思い入れが感じます。

筒井康隆さんの「時をかける少女」があったり、架空の「修学旅行のしおり 陣内」があったり

この記事を読んでいるだけでも映画の世界の広がりを感じます。

2009年12月20日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │映画関連

「午前十時の映画祭 何度見てもすごい50本」

大林宣彦監督がNAGANO映画祭のトークショー時に

1950年代頃の映画をたくさん見てくださいと

おっしゃってましたが、映画黄金時代の1950年~70年代を中心とする

外国の傑作娯楽映画50本を約1年に渡って上映する

(1作品1週間の上映)映画祭が発表になりました。

午前十時の映画祭 何度見てもすごい50本 ←詳細はこちらをクリック下さい☆

<期間>2010年2月6日(土)~2011年1月21日(金)【予定】

作品選定委員:品田雄吉さん、おすぎさん、襟川クロさん、高井英幸さん

特別選定委員:小泉今日子さん、戸田奈津子さん、弘兼憲史さん、三谷幸喜さん

と、一般投票で決定された上映作品50本が発表となりました。

ショーシャンクの空に、ニュー・シネマ・パラダイス、2001年宇宙の旅 、ローマの休日など

今は映画館のスクリーンで見る事が難しい映画ばかりなのでとても楽しみです。

1950年代頃の映画をたくさん見てくださいと

おっしゃってましたが、映画黄金時代の1950年~70年代を中心とする

外国の傑作娯楽映画50本を約1年に渡って上映する

(1作品1週間の上映)映画祭が発表になりました。

午前十時の映画祭 何度見てもすごい50本 ←詳細はこちらをクリック下さい☆

<期間>2010年2月6日(土)~2011年1月21日(金)【予定】

作品選定委員:品田雄吉さん、おすぎさん、襟川クロさん、高井英幸さん

特別選定委員:小泉今日子さん、戸田奈津子さん、弘兼憲史さん、三谷幸喜さん

と、一般投票で決定された上映作品50本が発表となりました。

ショーシャンクの空に、ニュー・シネマ・パラダイス、2001年宇宙の旅 、ローマの休日など

今は映画館のスクリーンで見る事が難しい映画ばかりなのでとても楽しみです。

2009年12月19日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │映画上映

映画が生み出す、平和で穏やかな日々。 しんゆり映画祭 その3

その3:生と死、芸術の役割。

◇「死ぬ」ということ。

医者の家に生まれ人の死に接したり、お寺の多い街でお墓が遊び場だったからか

私の作品には死者がよく出てくる。(死者と生者を分ける気があまりない)

亡くなった祖父母もいつも頭の後ろにいてくれる。

目を開けて見回せばいないが、目を閉じるといてくれる。

映画は暗闇、その中では死者も生者も同じでいてほしい。

10数年前の「あの夏の日 とんでろじいちゃん」は、

小林桂樹さん演じるおじいちゃんが幼い孫と尾道で夏休みを過ごし、

初恋を再度体験する話。

臨終間際、枕元の孫と、こんなやりとりをして逝った。

「おじいちゃん死ぬの?死ぬってどういうこと?」

「さあのう。ワシも死んだことがないからわからん。

じゃが生きとった時のことならようわかるぞ。ええ人生じゃった。」

生きている限り死は誰にもわからないし、所詮生きる人間の想いで描くもの。

死んだ人も生きる人の心の中で思い出として生きてほしいとの気持ちで描いてきた。

「ふたり」では、亡き千津子姉さんがグズの妹・実加を励まし続けてくれたし、

「異人たちとの夏」では死んだ父母が若いまま現れて、見守ってくれた。

映画の中では死者=お化けなので、影がない、鏡に映らないなどルールがあるが、

私の映画では影があるし鏡にも映る。

むしろ生きている人間のほうが影が薄いと思うこともある。

(ここで客席後方から通路をしずしず恐縮気味にやってきたシネマウマさん(笑)。

フィルムが体に巻きついて縞となっています。残り時間のお知らせに登場です。

場内も大爆笑で和みます。こういうソフトなお知らせもいいですね♪)

あ、こんにちは。シネマウマさんね♪

(監督はトークのまとめに入ります。原作者・重松清さんが文庫本のあとがきに

書かれた<遺影に笑顔を飾る理由>や、重松さんに送ったお手紙の話、

手描きの切手が重松さんの心に響いたことなど。そして・・・)

様々な死を描いてきたが、最近、諸先輩方や多くの仲間が先に逝ったことに気づき

死が違う形で見えてきた。生きて映画を撮り続ける以上、生半な作品は描けない。

ルール破りだらけのこの作品の中でも一番なのは、死んだはずの妻が最後に生き返ること。

ファンタジーや夢オチならばありだが・・・。ストーリーを追って観ようとすればそうだが、

観客の心の中におそらくあるであろう気持ち、

「ああ、彼女が生き返ってくれればなぁ」というものを思って、映画なのだし、

生き返らせようと思い、あのシーンを撮った。ナンチャンも、「シナリオにはないが、

自分たちもそうしたかった。むしろ亡くなったのは自分のほうで、妻が元気で生きて

いるのを魂が「いいなぁ」と見ているようにも思えます。」と言っていた。

皆さんはどうご覧になりましたか(笑)。

◇真っ白なスクリーンに何を描く?芸術の役割

長生きできることはありがたく、70歳でも新人としていろいろ新しい体験を活かし更に進むことができる。

昔の体験だけで生きようとすると、椅子にどっかり座って

分かったことだけ描く<巨匠>になるが(笑)。

おかげさまでまだ心身とも若いし、ますます前向き、明日に向かってゆきたい。

ただ、映画は私1人だけのものではない。

先に逝った人たちの想いも伝えられる作品を作りたい。

(背後のスクリーンを指差し)映画のスクリーン、画家のキャンパス、小説家の原稿用紙、

音楽家の五線紙、どれも自然界にはない真っ白な<欠落部分>。

自然界はどこも命で埋まっているが、人間だけが白い欠落部分を作った。

70歳の新人にとってこれは恐ろしいと同時に、素晴らしいとも思う。

欠落部分を神や仏と同じすぐれたもので埋められるか。

それが芸術家の誇りでも恐ろしさでもある。

戦争や殺戮、破壊などで埋めたらバチが当たる。

(そして<映画の夢>をテロリストが盗んだ9.11、

ジョージ・ルーカス、スターピースのお話へ)

映画には大きな影響力がある。

空想科学などで描いた「ありえない」ことがどれも実現してしまった。

人間は月にロケットを飛ばせる反面、兵器で世界を滅ぼすこともできる。

政治や経済が戦争も必要という時に芸術にできることは、

お金や力がなくとも穏やかで平和な世界を作れると思わせること。

先人たちはそれを心にとめ、戒めながら映画を作り続けてきた。

しかし、映画は一時、現実に負け、夢や虚構より街角の喧嘩のほうが

面白い時代のリアリズムを真似て破壊や殺戮を娯楽にしてきた。

改めて映画の持つ穏やかさを信じ、映画から平和が生まれるという夢を実現する時期だと思う。

よいものは残し、間違ったものは排除しながら、未来のスクリーンが平和で穏やかな

映画で埋められ、この世から争いがなくなっていると信じたい。

年長者は若い人、若い人はより未来の子供たちに想いを伝え続けることが大事。

そういうことをはらはらどきどき、わくわくしながら観られるのが映画のよさ。

明るく楽しい映画のジャーナリズムは<ウソから出たまこと>を描き、

未来の素晴らしい日々に結びつけてゆきたい。

(場内大きな拍手。そしてシネマウマさんより記念品贈呈でトークは終了です。)

終了後、ロビーで監督ご夫妻(&「家具屋の息子さん」にもお会いできました。笑)にご挨拶したり、

なんやかんやで気がつけば15時過ぎ。

朝から夕方まで丸一日、OBワールドな土曜日でした^^。

しげぞー

◇「死ぬ」ということ。

医者の家に生まれ人の死に接したり、お寺の多い街でお墓が遊び場だったからか

私の作品には死者がよく出てくる。(死者と生者を分ける気があまりない)

亡くなった祖父母もいつも頭の後ろにいてくれる。

目を開けて見回せばいないが、目を閉じるといてくれる。

映画は暗闇、その中では死者も生者も同じでいてほしい。

10数年前の「あの夏の日 とんでろじいちゃん」は、

小林桂樹さん演じるおじいちゃんが幼い孫と尾道で夏休みを過ごし、

初恋を再度体験する話。

臨終間際、枕元の孫と、こんなやりとりをして逝った。

「おじいちゃん死ぬの?死ぬってどういうこと?」

「さあのう。ワシも死んだことがないからわからん。

じゃが生きとった時のことならようわかるぞ。ええ人生じゃった。」

生きている限り死は誰にもわからないし、所詮生きる人間の想いで描くもの。

死んだ人も生きる人の心の中で思い出として生きてほしいとの気持ちで描いてきた。

「ふたり」では、亡き千津子姉さんがグズの妹・実加を励まし続けてくれたし、

「異人たちとの夏」では死んだ父母が若いまま現れて、見守ってくれた。

映画の中では死者=お化けなので、影がない、鏡に映らないなどルールがあるが、

私の映画では影があるし鏡にも映る。

むしろ生きている人間のほうが影が薄いと思うこともある。

(ここで客席後方から通路をしずしず恐縮気味にやってきたシネマウマさん(笑)。

フィルムが体に巻きついて縞となっています。残り時間のお知らせに登場です。

場内も大爆笑で和みます。こういうソフトなお知らせもいいですね♪)

あ、こんにちは。シネマウマさんね♪

(監督はトークのまとめに入ります。原作者・重松清さんが文庫本のあとがきに

書かれた<遺影に笑顔を飾る理由>や、重松さんに送ったお手紙の話、

手描きの切手が重松さんの心に響いたことなど。そして・・・)

様々な死を描いてきたが、最近、諸先輩方や多くの仲間が先に逝ったことに気づき

死が違う形で見えてきた。生きて映画を撮り続ける以上、生半な作品は描けない。

ルール破りだらけのこの作品の中でも一番なのは、死んだはずの妻が最後に生き返ること。

ファンタジーや夢オチならばありだが・・・。ストーリーを追って観ようとすればそうだが、

観客の心の中におそらくあるであろう気持ち、

「ああ、彼女が生き返ってくれればなぁ」というものを思って、映画なのだし、

生き返らせようと思い、あのシーンを撮った。ナンチャンも、「シナリオにはないが、

自分たちもそうしたかった。むしろ亡くなったのは自分のほうで、妻が元気で生きて

いるのを魂が「いいなぁ」と見ているようにも思えます。」と言っていた。

皆さんはどうご覧になりましたか(笑)。

◇真っ白なスクリーンに何を描く?芸術の役割

長生きできることはありがたく、70歳でも新人としていろいろ新しい体験を活かし更に進むことができる。

昔の体験だけで生きようとすると、椅子にどっかり座って

分かったことだけ描く<巨匠>になるが(笑)。

おかげさまでまだ心身とも若いし、ますます前向き、明日に向かってゆきたい。

ただ、映画は私1人だけのものではない。

先に逝った人たちの想いも伝えられる作品を作りたい。

(背後のスクリーンを指差し)映画のスクリーン、画家のキャンパス、小説家の原稿用紙、

音楽家の五線紙、どれも自然界にはない真っ白な<欠落部分>。

自然界はどこも命で埋まっているが、人間だけが白い欠落部分を作った。

70歳の新人にとってこれは恐ろしいと同時に、素晴らしいとも思う。

欠落部分を神や仏と同じすぐれたもので埋められるか。

それが芸術家の誇りでも恐ろしさでもある。

戦争や殺戮、破壊などで埋めたらバチが当たる。

(そして<映画の夢>をテロリストが盗んだ9.11、

ジョージ・ルーカス、スターピースのお話へ)

映画には大きな影響力がある。

空想科学などで描いた「ありえない」ことがどれも実現してしまった。

人間は月にロケットを飛ばせる反面、兵器で世界を滅ぼすこともできる。

政治や経済が戦争も必要という時に芸術にできることは、

お金や力がなくとも穏やかで平和な世界を作れると思わせること。

先人たちはそれを心にとめ、戒めながら映画を作り続けてきた。

しかし、映画は一時、現実に負け、夢や虚構より街角の喧嘩のほうが

面白い時代のリアリズムを真似て破壊や殺戮を娯楽にしてきた。

改めて映画の持つ穏やかさを信じ、映画から平和が生まれるという夢を実現する時期だと思う。

よいものは残し、間違ったものは排除しながら、未来のスクリーンが平和で穏やかな

映画で埋められ、この世から争いがなくなっていると信じたい。

年長者は若い人、若い人はより未来の子供たちに想いを伝え続けることが大事。

そういうことをはらはらどきどき、わくわくしながら観られるのが映画のよさ。

明るく楽しい映画のジャーナリズムは<ウソから出たまこと>を描き、

未来の素晴らしい日々に結びつけてゆきたい。

(場内大きな拍手。そしてシネマウマさんより記念品贈呈でトークは終了です。)

終了後、ロビーで監督ご夫妻(&「家具屋の息子さん」にもお会いできました。笑)にご挨拶したり、

なんやかんやで気がつけば15時過ぎ。

朝から夕方まで丸一日、OBワールドな土曜日でした^^。

しげぞー

2009年12月18日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

映画が生み出す、平和で穏やかな日々。 しんゆり映画祭 その2

その2:大林監督トーク。映画の記憶。

◇「映画の隆盛」と個人的映画への愛

朝から映画と一緒に過ごせるなんて平和で穏やかで素晴らしい。

「大作」が全国数百館で上映され大ヒットする最近は映画隆盛と言われるが、

きわめて個人的に作った「その日のまえに」はプリントがわずか10本。

去年11月の封切から全国をまわりいまだに上映が続いている。

今日ようやくこのしんゆり映画祭にたどりついた。

ゆっくり皆さんに観ていただいている。

フィルムは観られなくては意味がない。

ハリウッドでは撮影が終わるとフィルムが無事フィルム缶に収められたことを

「IN THE CAN(缶)」と祝うが、撮影終了の乾杯であって、

缶が再び蓋を開けられ映写機にかかって

スクリーンを通じて観客の心に映し出されて初めて映画となる。

この作品は封切、DVD発売、TV放映と世間的「商売」は済んでいるが、

今日も会場に配給会社のスタッフがいらしている。

一緒にこの映画を愛し、観ていただこうと頑張ってきた仲間としてかけつけてくれた。

そんな温かさがこもる作品である。

◇映画の記憶:限りある命を永遠にする記録装置

マイケル・ジャクソンの映画を観ていると、ふと「もういないんだ・・・」と思う。

映像とは不思議なもので、亡くなってしまった人が元気に歌い踊っている。

「その日のまえに」撮影の後、生まれて初めて(笑)1年間、次回作を考えず、

昔の映画ばかり観ていた。

ビデオやTVもない時代の映画は一期一会。

観たらしっかりと頭に刻み込む習慣があった。

「人は2度死ぬ」という。最初の死は自身の人生の死だが、

生きる人たちが記憶にとどめ映画という記憶装置を通じ観てくれる限り死なない。

子供のころ観た映画を半世紀ぶりに観て驚いたのは、カット割から音楽、台詞まで全て覚えていたこと。

昔は「映画の学校」といって、映画からいろいろなことを学んだし、

戦後の少年である僕たちは映画を通じて奇跡のような平和がやってくると信じて努力しようと思った。

◇演技に妥協なしのトン(峰岸徹さん)、たっちゃんの遺言。(山田辰夫さん)

「その日のまえに」出演の峰岸徹、山田辰夫両君ももういない。。。

峰岸くんは大林作品最多出演(28本)を誇っていたが、

病が判明したため療養に専念するようあえてオファーしなかった。

ところが撮影が終わり編集作業中、事務所の社長さんから

「峰岸は明日入院するが最後になるかも・・・」と聞き

「峰岸を映画に出そう!」医者でも神様でもないので病は治せないが、

映画で彼の命を永らえさせよう、と急きょスタッフをかき集め、ミニDVカメラ1つ持って彼の家に赴いた。

ベッドから起き上がることもできない状態だったが、

玄関先から「メイクして衣装をつけておりて来い!」と声をかけるとしばらくして颯爽と現れた。

このシーンは、ナンチャンが、永作くんに電車の中で絵を見せるシーンで

飛び出したアドリブ「この絵、どこだと思う?実家(笑)」を受けて

「実家のおじいちゃんを出そう」となった次第。

これも映画の筋道(つじつまがあう)の1つと思う。

一発OK。「OK!」

「監督もう1回やりたい・・・」。

彼はいつもそうだった。

自分の演技に満足せず、夜、ロケ先のホテルで皆で酒を呑んでいても

深夜に「監督、ちょっといいですか」と僕を外に呼び出し、

「明日の演技こうでいいですか?」と演技指導を求めた。

「瞳の中の訪問者」でパリの音楽学校を出た名ピアニスト役を演じた時も、

指は短いし音符も全く読めない彼だったが、僕は手だけプロを使う手法が好きでないので、

下手でも良いから練習だけはするよう言っておいたら、鍵盤の絵に印をつけて猛練習、

難しい主題曲を弾きこなしてしまった。

「監督もう1回。」

「すみませんもう1回。」

計3度演じた。

「トン・・・監督の俺がOKと言うのだからOKだ。」と言うとようやくにっこり。

「OKですか?」

「親父としても息子としても、夫、そしてもちろん役者としても大OKだ。」

すると嬉しそうに「ありがとうございます、OKですね!監督、呑んでゆきません?」

「何を言う(苦笑)、寝ていろ!病院には見舞いに行かないからな。」と握手したのが最後となった。

自宅前で愛犬(峰岸マックちゃんは「なごり雪」にも出演の大林組メンバーですね:しげぞー)

と共演、お嬢さんやお孫さんに見守られての撮影だった。

山田辰夫くんも闘病中続けて出演してくれた。

「22歳の別れ」は最初の手術の後、大分まで来てくれ、

長野の「転校生さよならあなた」では旅の一座、白塗りの女形になってくれた。

主人公の少女が死ぬ映画なので、生きることの愛おしさ、悲しさを演じてほしくて、

おかしくも悲しい生き様を演じてもらった。

この時は本当に辛そうで、夜「たっちゃん呑もうか」と誘っても「いえ、寝ます・・・」と辞退していた。

健康でも辛いあのカツラとメイクでがんばってくれた。

そして「その日のまえに」。病で死ぬ娘の父、しかも宮澤賢治が大好きで

娘に賢治の亡くなった妹の名をつけたことで、

孫から「おじいちゃんがママにあんな名前をつけたから」となじられるという・・・。

この役を演じられるのは彼だけと、ムリを承知で出演依頼した。

全シーン1日で撮り終えたが最高の演技をしてくれた。

(初日舞台挨拶の舞台上で、監督が「たっちゃん、よく来てくれたね」と手を差し出し、

山田さんも両手でがっちり握手された光景がよみがえります・・・:しげぞー)

<クラムボン>は人間の目に見えない存在だが、私の理想・願望でもある。

目に見えない人の心を描きたいのだけれど、

映画は姿かたちが映るぶん単なる<情報>になってしまい不便でもある。

そんなクラムボンの台詞を言ってもらった。

「クラムボンは死んだよ、殺されたよ。」孫に淡々語るイメージで「よーい、スタート!」

「クラムボンは死んだよ!殺されたよ!」はき捨てるように強い口調。

涙がどっとあふれた。

監督は俳優より映画を理解しているから役者さんを演技指導できるものだが、この時ばかりは違った。

「台詞に込めた激しい憤り・・・

ああ、彼のほうが俺よりずっと死と向き合い、残る命をどう表現するか考えてるなぁ。」と。

彼がフィルムに託す遺言と思った。

「たっちゃん、ありがとう。」

「監督、これでいいですか?」

「ああ。ありがとう。」と握手。

この映画で、峰岸のトンも山田のたっちゃんも「生きること」を表現してくれている。

(続く)

しげぞー

◇「映画の隆盛」と個人的映画への愛

朝から映画と一緒に過ごせるなんて平和で穏やかで素晴らしい。

「大作」が全国数百館で上映され大ヒットする最近は映画隆盛と言われるが、

きわめて個人的に作った「その日のまえに」はプリントがわずか10本。

去年11月の封切から全国をまわりいまだに上映が続いている。

今日ようやくこのしんゆり映画祭にたどりついた。

ゆっくり皆さんに観ていただいている。

フィルムは観られなくては意味がない。

ハリウッドでは撮影が終わるとフィルムが無事フィルム缶に収められたことを

「IN THE CAN(缶)」と祝うが、撮影終了の乾杯であって、

缶が再び蓋を開けられ映写機にかかって

スクリーンを通じて観客の心に映し出されて初めて映画となる。

この作品は封切、DVD発売、TV放映と世間的「商売」は済んでいるが、

今日も会場に配給会社のスタッフがいらしている。

一緒にこの映画を愛し、観ていただこうと頑張ってきた仲間としてかけつけてくれた。

そんな温かさがこもる作品である。

◇映画の記憶:限りある命を永遠にする記録装置

マイケル・ジャクソンの映画を観ていると、ふと「もういないんだ・・・」と思う。

映像とは不思議なもので、亡くなってしまった人が元気に歌い踊っている。

「その日のまえに」撮影の後、生まれて初めて(笑)1年間、次回作を考えず、

昔の映画ばかり観ていた。

ビデオやTVもない時代の映画は一期一会。

観たらしっかりと頭に刻み込む習慣があった。

「人は2度死ぬ」という。最初の死は自身の人生の死だが、

生きる人たちが記憶にとどめ映画という記憶装置を通じ観てくれる限り死なない。

子供のころ観た映画を半世紀ぶりに観て驚いたのは、カット割から音楽、台詞まで全て覚えていたこと。

昔は「映画の学校」といって、映画からいろいろなことを学んだし、

戦後の少年である僕たちは映画を通じて奇跡のような平和がやってくると信じて努力しようと思った。

◇演技に妥協なしのトン(峰岸徹さん)、たっちゃんの遺言。(山田辰夫さん)

「その日のまえに」出演の峰岸徹、山田辰夫両君ももういない。。。

峰岸くんは大林作品最多出演(28本)を誇っていたが、

病が判明したため療養に専念するようあえてオファーしなかった。

ところが撮影が終わり編集作業中、事務所の社長さんから

「峰岸は明日入院するが最後になるかも・・・」と聞き

「峰岸を映画に出そう!」医者でも神様でもないので病は治せないが、

映画で彼の命を永らえさせよう、と急きょスタッフをかき集め、ミニDVカメラ1つ持って彼の家に赴いた。

ベッドから起き上がることもできない状態だったが、

玄関先から「メイクして衣装をつけておりて来い!」と声をかけるとしばらくして颯爽と現れた。

このシーンは、ナンチャンが、永作くんに電車の中で絵を見せるシーンで

飛び出したアドリブ「この絵、どこだと思う?実家(笑)」を受けて

「実家のおじいちゃんを出そう」となった次第。

これも映画の筋道(つじつまがあう)の1つと思う。

一発OK。「OK!」

「監督もう1回やりたい・・・」。

彼はいつもそうだった。

自分の演技に満足せず、夜、ロケ先のホテルで皆で酒を呑んでいても

深夜に「監督、ちょっといいですか」と僕を外に呼び出し、

「明日の演技こうでいいですか?」と演技指導を求めた。

「瞳の中の訪問者」でパリの音楽学校を出た名ピアニスト役を演じた時も、

指は短いし音符も全く読めない彼だったが、僕は手だけプロを使う手法が好きでないので、

下手でも良いから練習だけはするよう言っておいたら、鍵盤の絵に印をつけて猛練習、

難しい主題曲を弾きこなしてしまった。

「監督もう1回。」

「すみませんもう1回。」

計3度演じた。

「トン・・・監督の俺がOKと言うのだからOKだ。」と言うとようやくにっこり。

「OKですか?」

「親父としても息子としても、夫、そしてもちろん役者としても大OKだ。」

すると嬉しそうに「ありがとうございます、OKですね!監督、呑んでゆきません?」

「何を言う(苦笑)、寝ていろ!病院には見舞いに行かないからな。」と握手したのが最後となった。

自宅前で愛犬(峰岸マックちゃんは「なごり雪」にも出演の大林組メンバーですね:しげぞー)

と共演、お嬢さんやお孫さんに見守られての撮影だった。

山田辰夫くんも闘病中続けて出演してくれた。

「22歳の別れ」は最初の手術の後、大分まで来てくれ、

長野の「転校生さよならあなた」では旅の一座、白塗りの女形になってくれた。

主人公の少女が死ぬ映画なので、生きることの愛おしさ、悲しさを演じてほしくて、

おかしくも悲しい生き様を演じてもらった。

この時は本当に辛そうで、夜「たっちゃん呑もうか」と誘っても「いえ、寝ます・・・」と辞退していた。

健康でも辛いあのカツラとメイクでがんばってくれた。

そして「その日のまえに」。病で死ぬ娘の父、しかも宮澤賢治が大好きで

娘に賢治の亡くなった妹の名をつけたことで、

孫から「おじいちゃんがママにあんな名前をつけたから」となじられるという・・・。

この役を演じられるのは彼だけと、ムリを承知で出演依頼した。

全シーン1日で撮り終えたが最高の演技をしてくれた。

(初日舞台挨拶の舞台上で、監督が「たっちゃん、よく来てくれたね」と手を差し出し、

山田さんも両手でがっちり握手された光景がよみがえります・・・:しげぞー)

<クラムボン>は人間の目に見えない存在だが、私の理想・願望でもある。

目に見えない人の心を描きたいのだけれど、

映画は姿かたちが映るぶん単なる<情報>になってしまい不便でもある。

そんなクラムボンの台詞を言ってもらった。

「クラムボンは死んだよ、殺されたよ。」孫に淡々語るイメージで「よーい、スタート!」

「クラムボンは死んだよ!殺されたよ!」はき捨てるように強い口調。

涙がどっとあふれた。

監督は俳優より映画を理解しているから役者さんを演技指導できるものだが、この時ばかりは違った。

「台詞に込めた激しい憤り・・・

ああ、彼のほうが俺よりずっと死と向き合い、残る命をどう表現するか考えてるなぁ。」と。

彼がフィルムに託す遺言と思った。

「たっちゃん、ありがとう。」

「監督、これでいいですか?」

「ああ。ありがとう。」と握手。

この映画で、峰岸のトンも山田のたっちゃんも「生きること」を表現してくれている。

(続く)

しげぞー

2009年12月17日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

映画が生み出す、平和で穏やかな日々。 しんゆり映画祭 その1

その1:KAWASAKIしんゆり映画祭。

9/19(土)~27(日)、川崎市で<第15回KAWASAKIしんゆり映画祭2009>が開催され、

初日のオープニングイベントとして19日開催された「その日のまえに」上映&大林監督トーク。

もちろん(笑)行ってまいりました。

映画祭初日は、小田急線新百合ヶ丘駅前大型ショッピングセンター内にあるシネコン、

ワーナー・マイカル・シネマズ新百合ヶ丘さま1スクリーンでの開催、

翌日からは駅の反対側にある川崎市アートセンターさまでの開催でした。

朝10時からのオープニング上映ということもあり開場時刻の9時前から、

熱心な映画ファンの方々が、数多く入口前で待っておられました。

映画祭運営スタッフは、映画を愛するボランティアの皆さま。

手作り感と15年続く歴史を感じせる「安心感」の両方が感じられました。

神奈川県川崎市は映像の街を標榜し、新百合ヶ丘駅近くには日本映画学校

(南原清隆さんらもご卒業)があることなどからも、単なる客寄せイベントではなく

文化としての映像に行政側の理解があり、継続できているように感じます。

(当初は文化センター=お茶やお花というイメージがあり、

映像=文化と理解を得るまで大変ご苦労されたとか:初代実行委員長 白鳥あかね女史のお話)

映画祭に先駆けて「全国コミュニティシネマ会議2009in川崎」

というコミュニティシネマの会合が開催され、

全国から市民シネマ関係者が訪問されたそうです。

国際フィルム・アーカイブ連盟会長、岡島尚志・東京国立近代美術館フィルムセンター主幹に

よる基調講演や、映画館を通じた街作りの実例紹介

(川崎市・上越市・前橋市そして深谷市)、「政策の中の映画」についてディスカッション、

地域における映画祭、映像学芸員の育成などについて議論されたとか。

「その日のまえに」上映に続いて大林監督のトークショーです。

スクリーン前にテーブルとイスが置かれ、左右には大きなパネルに「ハウス」から

「その日のまえに」まで32枚もの大林作品のチラシが飾られます。

スタッフさんの個人コレクションだそうです。

テーブル上にはディレクターズチェアに座ってサングラスをかけたシマウマの人形が。

(映画祭のキャラ「シネマウマ」くん^^。)

監督はいつものように、命を見つめる温かいまなざしや映画の

もたらす希望について語られました(笑)。

では、例によって、そのサワリだけ。

(続く)

しげぞー

9/19(土)~27(日)、川崎市で<第15回KAWASAKIしんゆり映画祭2009>が開催され、

初日のオープニングイベントとして19日開催された「その日のまえに」上映&大林監督トーク。

もちろん(笑)行ってまいりました。

映画祭初日は、小田急線新百合ヶ丘駅前大型ショッピングセンター内にあるシネコン、

ワーナー・マイカル・シネマズ新百合ヶ丘さま1スクリーンでの開催、

翌日からは駅の反対側にある川崎市アートセンターさまでの開催でした。

朝10時からのオープニング上映ということもあり開場時刻の9時前から、

熱心な映画ファンの方々が、数多く入口前で待っておられました。

映画祭運営スタッフは、映画を愛するボランティアの皆さま。

手作り感と15年続く歴史を感じせる「安心感」の両方が感じられました。

神奈川県川崎市は映像の街を標榜し、新百合ヶ丘駅近くには日本映画学校

(南原清隆さんらもご卒業)があることなどからも、単なる客寄せイベントではなく

文化としての映像に行政側の理解があり、継続できているように感じます。

(当初は文化センター=お茶やお花というイメージがあり、

映像=文化と理解を得るまで大変ご苦労されたとか:初代実行委員長 白鳥あかね女史のお話)

映画祭に先駆けて「全国コミュニティシネマ会議2009in川崎」

というコミュニティシネマの会合が開催され、

全国から市民シネマ関係者が訪問されたそうです。

国際フィルム・アーカイブ連盟会長、岡島尚志・東京国立近代美術館フィルムセンター主幹に

よる基調講演や、映画館を通じた街作りの実例紹介

(川崎市・上越市・前橋市そして深谷市)、「政策の中の映画」についてディスカッション、

地域における映画祭、映像学芸員の育成などについて議論されたとか。

「その日のまえに」上映に続いて大林監督のトークショーです。

スクリーン前にテーブルとイスが置かれ、左右には大きなパネルに「ハウス」から

「その日のまえに」まで32枚もの大林作品のチラシが飾られます。

スタッフさんの個人コレクションだそうです。

テーブル上にはディレクターズチェアに座ってサングラスをかけたシマウマの人形が。

(映画祭のキャラ「シネマウマ」くん^^。)

監督はいつものように、命を見つめる温かいまなざしや映画の

もたらす希望について語られました(笑)。

では、例によって、そのサワリだけ。

(続く)

しげぞー

2009年12月16日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

NHKスペシャルドラマ『坂の上の雲』長野県ロケ地

2009年11月29日(日)から、第一部の放送が開始された、

NHKスペシャルドラマ司馬遼太郎原作『坂の上の雲』。

2009年第1部全5回

【NHK総合テレビ】 日曜日 午後8時00分~9時30分

【第1回】 11月29日(日)

【第2回】 12月6日(日)

【第3回】 12月13日(日)

【第4回】 12月20日(日)

【第5回】 12月27日(日)

第1回~3回の放送で、すでに多くの方がご覧になったかと思います。

ひがしざわ、残念ながら未見なもので。。。

どのシーンで登場しているのかわかりませんが、

長野県内でいくつかロケがございました。

まずは上田市の信州大学繊維学部講堂のロケ(講演会のシーン)、

今後登場する諏訪地方のロケ、富士見町旧牧草地(第8回,第9回)

(主人公の一人が、所属する陸軍騎兵隊の騎馬訓練を指導するシーン)、

新潟県と長野県の境の小蓮華山が、 タイトルバックの山道(白馬大池山荘から小蓮華山に向かう山道)

として登場しています。

長野市では松代町の国指定史跡松代藩々校旧文武学校にてロケがあった事を伺いました。

(愛媛県庁として登場)

「坂の上の雲」マニアックス ロケ地 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

~「坂の上の雲」ファンサイト~

話題のドラマが身近な場所でロケがあった事を聞き、親近感が高まりました。

NHKスペシャルドラマ司馬遼太郎原作『坂の上の雲』。

2009年第1部全5回

【NHK総合テレビ】 日曜日 午後8時00分~9時30分

【第1回】 11月29日(日)

【第2回】 12月6日(日)

【第3回】 12月13日(日)

【第4回】 12月20日(日)

【第5回】 12月27日(日)

第1回~3回の放送で、すでに多くの方がご覧になったかと思います。

ひがしざわ、残念ながら未見なもので。。。

どのシーンで登場しているのかわかりませんが、

長野県内でいくつかロケがございました。

まずは上田市の信州大学繊維学部講堂のロケ(講演会のシーン)、

今後登場する諏訪地方のロケ、富士見町旧牧草地(第8回,第9回)

(主人公の一人が、所属する陸軍騎兵隊の騎馬訓練を指導するシーン)、

新潟県と長野県の境の小蓮華山が、 タイトルバックの山道(白馬大池山荘から小蓮華山に向かう山道)

として登場しています。

長野市では松代町の国指定史跡松代藩々校旧文武学校にてロケがあった事を伺いました。

(愛媛県庁として登場)

「坂の上の雲」マニアックス ロケ地 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

~「坂の上の雲」ファンサイト~

話題のドラマが身近な場所でロケがあった事を聞き、親近感が高まりました。

2009年12月15日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(2) │映画関連

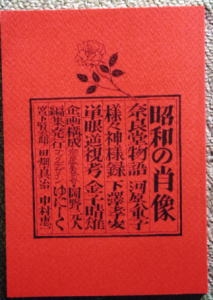

昭和の肖像

長野松竹相生座・ロキシーさんのある長野市権堂町。

古い歴史を誇る町ですが、60余年も一人のママさん河原八重子さんが

続けていらっしゃる伝説の喫茶店「奈良堂」さんが権堂町にあります。

みすずかるしなのNAGANO映画祭に大林宣彦監督がいらっしゃった際も

奈良堂さんに立ち寄られました。

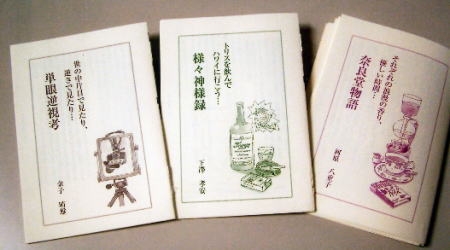

その河原さんほか、パイオニアとして昭和を駆け抜けた方々の本、

「昭和の肖像」が11月3日、ブックデザインのゆにーく様より発行されました。

名門のお嬢様ながら、戦後まもなく喫茶店を開業された河原八重子さんの「奈良堂物語」、

長野市で初めてコンビニエンスストアを始められた下澤孝安さんの「様々神様録」、

今では普通だが、かつては大変珍しかったフリーカメラマンの金子晴雄さんの「単眼逆視孝」。

3部構成でどの方もパイオニアとして道を切り開いてきた奮戦記で、

昭和という時代を熱く感じさせる素晴らしい読み物でした。

詳しくは ブックデザインのゆにーく 新着情報 ←こちらをクリック下さい☆

古い建物が多く失われ、世代間のつながりが薄れ、かつてのまちの様子を

偲ばせるものが減ってきました。

先輩たちの熱い思いに触れられる貴重な本をお手に取りください。

古い歴史を誇る町ですが、60余年も一人のママさん河原八重子さんが

続けていらっしゃる伝説の喫茶店「奈良堂」さんが権堂町にあります。

みすずかるしなのNAGANO映画祭に大林宣彦監督がいらっしゃった際も

奈良堂さんに立ち寄られました。

その河原さんほか、パイオニアとして昭和を駆け抜けた方々の本、

「昭和の肖像」が11月3日、ブックデザインのゆにーく様より発行されました。

名門のお嬢様ながら、戦後まもなく喫茶店を開業された河原八重子さんの「奈良堂物語」、

長野市で初めてコンビニエンスストアを始められた下澤孝安さんの「様々神様録」、

今では普通だが、かつては大変珍しかったフリーカメラマンの金子晴雄さんの「単眼逆視孝」。

3部構成でどの方もパイオニアとして道を切り開いてきた奮戦記で、

昭和という時代を熱く感じさせる素晴らしい読み物でした。

詳しくは ブックデザインのゆにーく 新着情報 ←こちらをクリック下さい☆

古い建物が多く失われ、世代間のつながりが薄れ、かつてのまちの様子を

偲ばせるものが減ってきました。

先輩たちの熱い思いに触れられる貴重な本をお手に取りください。

2009年12月14日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(2) │映画 大林宣彦監督 長野

シネマライツ8 OPEN1周年記念イベント

約1年前に開業した松本初のシネコン、シネマライツ8。

「転校生 さよなら あなた」にボランティアとして参加し、エンドロールに名前が登場し、

みすずかるしなのNAGANO映画祭の実行委員として頑張っていらっしゃったYさんが

シネマライツ8でご活躍されています。

12/19(土)、20(日) OPEN1周年記念イベント開催されるそうです。

シネマライツ8最新情報 ←こちらをクリック下さい☆

19日(土)、19:00より映画「マンマ・ミーア カラオケVer」が上映されるそうで、

歌のシーンの字幕が英語歌詞でカラオケ仕様になっているので皆さんで歌って盛り上げてください!

とのことです。

楽しそうな企画ですね。

あのABBAの、のりのりの曲を観客皆さんで合唱したらスカッとしそう。

さらにテレビ局のキャラクターがやってくるそうです!

19日・長野朝日放送の「りんご丸」、信越放送の「ろくちゃん」

20日・テレビ信州の「マイチャン」

どうぞお見逃しなく。

「転校生 さよなら あなた」にボランティアとして参加し、エンドロールに名前が登場し、

みすずかるしなのNAGANO映画祭の実行委員として頑張っていらっしゃったYさんが

シネマライツ8でご活躍されています。

12/19(土)、20(日) OPEN1周年記念イベント開催されるそうです。

シネマライツ8最新情報 ←こちらをクリック下さい☆

19日(土)、19:00より映画「マンマ・ミーア カラオケVer」が上映されるそうで、

歌のシーンの字幕が英語歌詞でカラオケ仕様になっているので皆さんで歌って盛り上げてください!

とのことです。

楽しそうな企画ですね。

あのABBAの、のりのりの曲を観客皆さんで合唱したらスカッとしそう。

さらにテレビ局のキャラクターがやってくるそうです!

19日・長野朝日放送の「りんご丸」、信越放送の「ろくちゃん」

20日・テレビ信州の「マイチャン」

どうぞお見逃しなく。

2009年12月13日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │映画上映

大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説

このブログでも何度かご紹介している長野市出身の気鋭の脚本家

小林雄次さん。

今日12/12(土)から全国ロードショーの坂本浩一監督の映画

「大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説」で脚本を担当されています。

素晴らしいです!!

長野県では、長野市の千石劇場と松本市のシネマライツ8他で上映が予定されてます。

今作に<ウルトラセブンの息子が登場する>と聞くと、そんな年月がたったのか。。。と、

かつて熱中した年代の方の胸を熱くさせますね。

人気怪獣も総出演!という事でますます期待が高まります。

大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説公式サイト ←こちらをクリック下さい☆

なるべく多くの長野市民が劇場で見て、小林雄次さんを応援していく事を願っております。

小林雄次さん。

今日12/12(土)から全国ロードショーの坂本浩一監督の映画

「大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説」で脚本を担当されています。

素晴らしいです!!

長野県では、長野市の千石劇場と松本市のシネマライツ8他で上映が予定されてます。

今作に<ウルトラセブンの息子が登場する>と聞くと、そんな年月がたったのか。。。と、

かつて熱中した年代の方の胸を熱くさせますね。

人気怪獣も総出演!という事でますます期待が高まります。

大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説公式サイト ←こちらをクリック下さい☆

なるべく多くの長野市民が劇場で見て、小林雄次さんを応援していく事を願っております。