高校三年生

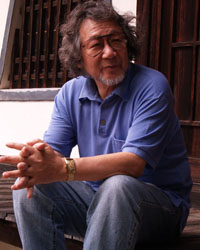

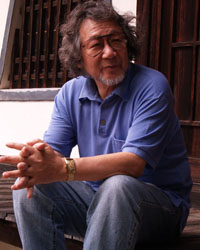

11/14日(土)に昨年に引き続き、長野市出身の俳優の倉石功さんがゲストとして

みすずかるしなのNAGANO映画祭にお見えになります。

オフィスミヤモト 倉石功さんのプロフィール ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

大林監督の名作「青春デンデケデケデケ」の舞台版に倉石さんは出演されてました。

きっかけは昨年の映画祭の「黒の死球」の上映後のトークショーで

倉石功さんが“1963年の映画「高校三年生」を久し振りにスクリーンで見たいなあ。

NAGANO映画祭で是非やってくれないかな。そしたらまた来るから。”とおっしゃったのが始まりでした。

そして、今年無事にフィルムの手配が出来、上映の運びとなりました。

14日(土)の14時より上映の予定となっております。

(この写真は昨年の映画祭のものとなっております)

そして、「高校三年生」といえば、ご存じ舟木一夫さんの大ヒット曲。

実は昨日長野市にて舟木一夫さんのコンサートがあり、大盛況だったそうです。

実行委員も駆けつけております。

映画祭当日、もしかしたらサプライズがあるかも。。。??

舟木一夫さんのファンの方もどうぞお見逃しなく。

また、「高校三年生」の前に長野県デジタルアーカイブス推進事業 信州デジくら様

のご協力を頂いて、懐かしの昭和30年「県政ニュース」の上映もございます。

昭和30年の長野県の財政が厳しい事の説明や、善光寺御開帳、選挙、後町小学校など

懐かしい長野県秘蔵の映像がこちらは無料でご覧頂けます。

今と違うところとあまり変わっていないところが不思議に織り交ざったフィルムです。

ノスタルジーを感じつつ、高度経済成長に向けて熱いエネルギーが

渦巻いている逆に新鮮な昭和30年代。どちらも映画祭ならではの上映です。

倉石さんのトークも楽しみですね。

お見逃しなく。

みすずかるしなのNAGANO映画祭にお見えになります。

オフィスミヤモト 倉石功さんのプロフィール ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

大林監督の名作「青春デンデケデケデケ」の舞台版に倉石さんは出演されてました。

きっかけは昨年の映画祭の「黒の死球」の上映後のトークショーで

倉石功さんが“1963年の映画「高校三年生」を久し振りにスクリーンで見たいなあ。

NAGANO映画祭で是非やってくれないかな。そしたらまた来るから。”とおっしゃったのが始まりでした。

そして、今年無事にフィルムの手配が出来、上映の運びとなりました。

14日(土)の14時より上映の予定となっております。

(この写真は昨年の映画祭のものとなっております)

そして、「高校三年生」といえば、ご存じ舟木一夫さんの大ヒット曲。

実は昨日長野市にて舟木一夫さんのコンサートがあり、大盛況だったそうです。

実行委員も駆けつけております。

映画祭当日、もしかしたらサプライズがあるかも。。。??

舟木一夫さんのファンの方もどうぞお見逃しなく。

また、「高校三年生」の前に長野県デジタルアーカイブス推進事業 信州デジくら様

のご協力を頂いて、懐かしの昭和30年「県政ニュース」の上映もございます。

昭和30年の長野県の財政が厳しい事の説明や、善光寺御開帳、選挙、後町小学校など

懐かしい長野県秘蔵の映像がこちらは無料でご覧頂けます。

今と違うところとあまり変わっていないところが不思議に織り交ざったフィルムです。

ノスタルジーを感じつつ、高度経済成長に向けて熱いエネルギーが

渦巻いている逆に新鮮な昭和30年代。どちらも映画祭ならではの上映です。

倉石さんのトークも楽しみですね。

お見逃しなく。

2009年09月30日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │みすずかるしなのNAGANO映画祭

のんちゃんのり弁

みすずかるしなのNAGANO映画祭2日目、

11/15(日)は緒方明監督をお迎えします。

2006年の映画祭に上映された「いつか読書する日」の舞台挨拶以来、

3年ぶりにおいで頂きます。

緒方監督も「おかえりなさい」!

そして映画祭では9/26(土)に公開されたばかりの新作、

小西真奈美さん主演の「のんちゃんのり弁」を千石劇場さんにて上映致します。

上映時間は15日12時30分からを予定しております。

内容を公式サイトからご紹介します。

-永井小巻は、下町育ちの31歳。

真っ直ぐで、強がりで、思い切りのよさは天下一品。

そんな性格からか、ある日ダメ亭主に愛想を尽かし、

娘のんちゃんを連れ実家の京島に出戻った。

心機一転、仕事の面接をうけまくるがキャリアも職もない小巻に社会は厳しく、

なけなしの貯金も底をつき日々の生活は苦しくなるばかり。

そんな小巻の唯一の才能はお弁当作り。

娘のために作ったのり弁が大評判になり、遂には自らの力で“

安くて美味しい最高のお弁当屋を開く”ことを決意する。

目標に向かって奮闘する小巻だが、現実はそう上手くいかず…。

果たして小巻はお弁当屋をオープンし、無事に人生の再スタートをきれるのか?

金なし、職なし、社会常識なし、なんにも考えずに生きてきた

31歳子持ち女子、ゼロからの再スタート物語。

小巻の生き方は一見無謀で不器用だけれども、常にひたむきで自分に正直。

守りに入りがちなこんな時代だからこそ、本気で生きることの大切さを思い出し、

明日に向かって歩き出したくなる。-

映画「のんちゃんのり弁」 公式サイト ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

9/26(土)に行われた舞台挨拶の模様は

映画「のんちゃんのり弁」公式ブログ ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

さて、舞台挨拶では海苔で出来た看板が登場し、出演者さんや来場されたお客さまが

驚かれた様子が載っていますが、みすずかるしなのNAGANO映画祭では、

映画に出てきたレシピを再現した「特製のり弁当」を劇場にて数量限定で発売します。

その日のみの企画です。どうぞお楽しみに。

11/15(日)は緒方明監督をお迎えします。

2006年の映画祭に上映された「いつか読書する日」の舞台挨拶以来、

3年ぶりにおいで頂きます。

緒方監督も「おかえりなさい」!

そして映画祭では9/26(土)に公開されたばかりの新作、

小西真奈美さん主演の「のんちゃんのり弁」を千石劇場さんにて上映致します。

上映時間は15日12時30分からを予定しております。

内容を公式サイトからご紹介します。

-永井小巻は、下町育ちの31歳。

真っ直ぐで、強がりで、思い切りのよさは天下一品。

そんな性格からか、ある日ダメ亭主に愛想を尽かし、

娘のんちゃんを連れ実家の京島に出戻った。

心機一転、仕事の面接をうけまくるがキャリアも職もない小巻に社会は厳しく、

なけなしの貯金も底をつき日々の生活は苦しくなるばかり。

そんな小巻の唯一の才能はお弁当作り。

娘のために作ったのり弁が大評判になり、遂には自らの力で“

安くて美味しい最高のお弁当屋を開く”ことを決意する。

目標に向かって奮闘する小巻だが、現実はそう上手くいかず…。

果たして小巻はお弁当屋をオープンし、無事に人生の再スタートをきれるのか?

金なし、職なし、社会常識なし、なんにも考えずに生きてきた

31歳子持ち女子、ゼロからの再スタート物語。

小巻の生き方は一見無謀で不器用だけれども、常にひたむきで自分に正直。

守りに入りがちなこんな時代だからこそ、本気で生きることの大切さを思い出し、

明日に向かって歩き出したくなる。-

映画「のんちゃんのり弁」 公式サイト ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

9/26(土)に行われた舞台挨拶の模様は

映画「のんちゃんのり弁」公式ブログ ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

さて、舞台挨拶では海苔で出来た看板が登場し、出演者さんや来場されたお客さまが

驚かれた様子が載っていますが、みすずかるしなのNAGANO映画祭では、

映画に出てきたレシピを再現した「特製のり弁当」を劇場にて数量限定で発売します。

その日のみの企画です。どうぞお楽しみに。

2009年09月29日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │みすずかるしなのNAGANO映画祭

大林監督、「お帰りなさい!」

11/14(土)~11/15(日)に長野市内映画館3館にて開催される

2009年みすずかるしなのNAGANO映画祭。

“転校生 さよならあなた”は長野市をロケ地に50年後の子供たちにむけて

制作された私達が大切にしている映画ですが、

14日(土)の映画祭オープニングを飾り、長野ロキシーさんにて10時から上映されます。

映画祭が続く限り未来の子供たちにむけて上映は続きます。

是非「転校生 さよならあなた」にスクリーンで再会下さいね。

そして今年2年ぶりに大林宣彦監督がお越し下さいます。

映画上映後にお話しを伺います。

去年多くの方に大林監督に、またお会いしたいとメッセージを頂きましたが、

今年はそのお約束が果たせました。

どうぞ皆様、お楽しみに。

そして大林監督、「お帰りなさい!」

映画祭の詳細については順次お知らせしていきます。

翌日15日午前中に「3年後のロケ地を再び訪ねる」として、ロケ地巡りも開催致します。

撮影されたときと同じ季節の秋のロケ地を映画の余韻にひたりつつ巡りましょう。

(ロケ地に佇む大林監督)

2009年みすずかるしなのNAGANO映画祭。

“転校生 さよならあなた”は長野市をロケ地に50年後の子供たちにむけて

制作された私達が大切にしている映画ですが、

14日(土)の映画祭オープニングを飾り、長野ロキシーさんにて10時から上映されます。

映画祭が続く限り未来の子供たちにむけて上映は続きます。

是非「転校生 さよならあなた」にスクリーンで再会下さいね。

そして今年2年ぶりに大林宣彦監督がお越し下さいます。

映画上映後にお話しを伺います。

去年多くの方に大林監督に、またお会いしたいとメッセージを頂きましたが、

今年はそのお約束が果たせました。

どうぞ皆様、お楽しみに。

そして大林監督、「お帰りなさい!」

映画祭の詳細については順次お知らせしていきます。

翌日15日午前中に「3年後のロケ地を再び訪ねる」として、ロケ地巡りも開催致します。

撮影されたときと同じ季節の秋のロケ地を映画の余韻にひたりつつ巡りましょう。

(ロケ地に佇む大林監督)

2009年09月28日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(3) │みすずかるしなのNAGANO映画祭

権堂映画館コンサート 「ハンバートハンバート」小夜曲

「転校生 さよならあなた」のロケ地でもあり、みすずかるしなのNAGANO映画祭の

会場でもある、我らの長野松竹相生座・長野ロキシーさん。

秋の一日10/24(土)にまた新しい姿を見せてくれます。

何とその日、映画館がライブ会場に変身します。

登場するアーティストさんは「ハンバートハンバート」さん。

ハンバートハンバート 公式ウェブサイト ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

現在公開中の映画大森美香監督の「プール」の主題歌をうたっている注目のアーティストさんです。

映画“プール”公式サイト ←こちらをクリック下さい☆

地域SNS“N”様からご連絡を頂いた内容を転記させていただきますね。

-長野地域SNSプロジェクトは、[N-ex]シリーズと題し、

音楽やアート、演劇のイベントを開催してきました。

8回目となる[N-ex8]の会場は映画館。

この映画館がある「権堂」は県内でも有数の繁華街でかつては芸妓が活躍した花街であり、

文化の中心地でもあります。

その商店街の真ん中にある「長野ロキシー1」は昭和の風情漂う映画館です。

どこかなつかしくあたたかい「ハンバートハンバート」の音楽が会場をやさしくつつみます。

また、コンサート当日は映画館前広場がマーケットになります。

秋の一日、いつもと違う「映画館」と「コンサート」にお出かけください。

長野地域SNSプロジェクト N-ex]シリーズ ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

“感動がまちと響きあう”

2009年みすずかるしなのNAGANO映画祭のメインテーマは音楽。

このイベントが先駆けとなりそうです。

映画に流れる音楽、街角に流れる音楽、映画にとって音楽は切り離せない大切な要素です。

今年は素敵なゲストと数多くの音楽が映画祭を彩ります。

明日からはいよいよ決定した映画祭ゲストの皆様をご紹介します。

どうぞお楽しみに。

会場でもある、我らの長野松竹相生座・長野ロキシーさん。

秋の一日10/24(土)にまた新しい姿を見せてくれます。

何とその日、映画館がライブ会場に変身します。

登場するアーティストさんは「ハンバートハンバート」さん。

ハンバートハンバート 公式ウェブサイト ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

現在公開中の映画大森美香監督の「プール」の主題歌をうたっている注目のアーティストさんです。

映画“プール”公式サイト ←こちらをクリック下さい☆

地域SNS“N”様からご連絡を頂いた内容を転記させていただきますね。

-長野地域SNSプロジェクトは、[N-ex]シリーズと題し、

音楽やアート、演劇のイベントを開催してきました。

8回目となる[N-ex8]の会場は映画館。

この映画館がある「権堂」は県内でも有数の繁華街でかつては芸妓が活躍した花街であり、

文化の中心地でもあります。

その商店街の真ん中にある「長野ロキシー1」は昭和の風情漂う映画館です。

どこかなつかしくあたたかい「ハンバートハンバート」の音楽が会場をやさしくつつみます。

また、コンサート当日は映画館前広場がマーケットになります。

秋の一日、いつもと違う「映画館」と「コンサート」にお出かけください。

長野地域SNSプロジェクト N-ex]シリーズ ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

“感動がまちと響きあう”

2009年みすずかるしなのNAGANO映画祭のメインテーマは音楽。

このイベントが先駆けとなりそうです。

映画に流れる音楽、街角に流れる音楽、映画にとって音楽は切り離せない大切な要素です。

今年は素敵なゲストと数多くの音楽が映画祭を彩ります。

明日からはいよいよ決定した映画祭ゲストの皆様をご紹介します。

どうぞお楽しみに。

2009年09月27日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │映画関連

小田原映画祭

2009年9月26日(土)~10月4日(日)の期間中、

小田原城銅門、小田原コロナシネマワールド、ダイナシティ、TOHOシネマズ小田原を

舞台に第3回小田原映画祭シネマトピア2009が開催されます。

10/3(土)に「転校生」 小田原ゆかりの映画 脚本家・剣持亘特集として

1982年の尾道「転校生」が上映され、トークショーに大林宣彦監督が登場されます。

13:00~ 小田原コロナシネマワールドにて

料金 500円

映画祭の作品紹介によると

-小田原出身の脚本家・剣持亘氏の代表作「転校生」上映。

また「転校生」をはじめ、剣持氏脚本を最も多く映画化した大林宣彦監督を

ゲストにお迎えして剣持氏について語っていただく特集です。 -

第3回小田原映画祭シネマトピア2009 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

比較的新しい映画祭ですが、多彩なゲストと

イベントがたくさんある意欲的な映画祭ですね。

小田原城銅門(あかがねもん)での野外上映会を一度見てみたいです。

映画祭会場の1つ<小田原城銅門>

小田原城銅門、小田原コロナシネマワールド、ダイナシティ、TOHOシネマズ小田原を

舞台に第3回小田原映画祭シネマトピア2009が開催されます。

10/3(土)に「転校生」 小田原ゆかりの映画 脚本家・剣持亘特集として

1982年の尾道「転校生」が上映され、トークショーに大林宣彦監督が登場されます。

13:00~ 小田原コロナシネマワールドにて

料金 500円

映画祭の作品紹介によると

-小田原出身の脚本家・剣持亘氏の代表作「転校生」上映。

また「転校生」をはじめ、剣持氏脚本を最も多く映画化した大林宣彦監督を

ゲストにお迎えして剣持氏について語っていただく特集です。 -

第3回小田原映画祭シネマトピア2009 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

比較的新しい映画祭ですが、多彩なゲストと

イベントがたくさんある意欲的な映画祭ですね。

小田原城銅門(あかがねもん)での野外上映会を一度見てみたいです。

映画祭会場の1つ<小田原城銅門>

2009年09月26日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(4) │各地映画祭巡り

七瀬の土地を訪ねて ⑫ ~青梅街道編~

精一郎:「七瀬……聞こえているか、七瀬」

七瀬:「……誰なの?」

精一郎:「頼む、聞こえていてくれ」

七瀬:「……お父さん?」

精一郎:「七瀬、もしこの声が届いていたら、部屋の電気を消してくれ、聞こえるか七瀬」

七瀬:「お父さん!? お父さんなの!?」

『七瀬の土地を訪ねて』第12回目は、第6回「父への鍵」で、主人公・七瀬が

父・精一郎(小日向文世さん)の心の声をテレパスで感じ、

ニアミスするまでのシーンを紹介します。

一連のシーンは、主に東京都杉並区内で撮影されています。

マンションを飛び出した七瀬が精一郎の声の元を探して走り出すシーンは、

京王・井の頭線高井戸駅近くの神田川沿いの道、

正用下橋付近(杉並区高井戸東1丁目17番)です。

(左手の「ウラカワホーム」の青い看板が目印)

(七瀬が立ち止まり振り返った場面。後方の京王・井の頭線の踏切が目印)

続いてのシーンは、場所が変わって同じ杉並区内の

JR荻窪駅から伸びる青梅街道沿いで撮影されています。

精一郎:「七瀬、お前に頼みがある。」

「3日後に、これから言う場所へ来てくれ。」

「昔、家族旅行で行った、秋沢渓谷の、あの山小屋」

七瀬:「お父さん……そこに行けば会えるの?」

「……お父さん! 一緒に暮らそう! お父さんと暮らせるなら、私何にもいらない!」

七瀬が登った歩道橋が、青梅街道に架かる「文大杉高歩道橋」(杉並区荻窪3丁目46番)です。

(「文大杉高歩道橋」)

(七瀬の駈け上がった階段)

七瀬:「……どうして、今、会えないの?」

精一郎:「すまない、七瀬」

「愛しているよ、七瀬」

そして、父・精一郎がいたレストランは、

『ピエトロズパスタ・阿佐ヶ谷店』(杉並区成田東5丁目35番)です。

(ピエトロズパスタ・阿佐ヶ谷店)

ちょうど大通りに面したガラスそばの席に座っていましたよね。

ガラス越しに七瀬とお父さんがすれ違ったシーンは、思わず声をあげたくなりました。

七瀬:「お父さん! お父さん!」

「本当に会えるの? お父さん……」

最後に立ち尽くす七瀬が叫んでいた場所が、杉並区阿佐谷南3丁目4番付近の

通り沿いで撮影されています。

(ガソリンスタンドの“エッソ”がランドマーク)

次回は、精一郎の待つログハウスに向かう道を紹介します。

【青梅街道】

東京都新宿区から山梨県甲府市へ至る街道で、江戸時代には新宿の追分で甲州街道と分かれ、

中野、青梅、大菩薩峠、塩山を経て、甲府東郊でふたたび甲州街道に合流していました。

青梅に近い成木村の石灰を江戸城工事用に運んだので、別名・成木街道とも呼ばれています。

甲州街道の裏街道として利用され、江戸末期には志士や凶状持ちがよく通ったとも伝えられています。

薪炭などの林産物や武蔵野新田の農産物の輸送にも利用されていました。

(「文大杉高歩道橋」より山梨方面を臨む)

りょう

七瀬:「……誰なの?」

精一郎:「頼む、聞こえていてくれ」

七瀬:「……お父さん?」

精一郎:「七瀬、もしこの声が届いていたら、部屋の電気を消してくれ、聞こえるか七瀬」

七瀬:「お父さん!? お父さんなの!?」

『七瀬の土地を訪ねて』第12回目は、第6回「父への鍵」で、主人公・七瀬が

父・精一郎(小日向文世さん)の心の声をテレパスで感じ、

ニアミスするまでのシーンを紹介します。

一連のシーンは、主に東京都杉並区内で撮影されています。

マンションを飛び出した七瀬が精一郎の声の元を探して走り出すシーンは、

京王・井の頭線高井戸駅近くの神田川沿いの道、

正用下橋付近(杉並区高井戸東1丁目17番)です。

(左手の「ウラカワホーム」の青い看板が目印)

(七瀬が立ち止まり振り返った場面。後方の京王・井の頭線の踏切が目印)

続いてのシーンは、場所が変わって同じ杉並区内の

JR荻窪駅から伸びる青梅街道沿いで撮影されています。

精一郎:「七瀬、お前に頼みがある。」

「3日後に、これから言う場所へ来てくれ。」

「昔、家族旅行で行った、秋沢渓谷の、あの山小屋」

七瀬:「お父さん……そこに行けば会えるの?」

「……お父さん! 一緒に暮らそう! お父さんと暮らせるなら、私何にもいらない!」

七瀬が登った歩道橋が、青梅街道に架かる「文大杉高歩道橋」(杉並区荻窪3丁目46番)です。

(「文大杉高歩道橋」)

(七瀬の駈け上がった階段)

七瀬:「……どうして、今、会えないの?」

精一郎:「すまない、七瀬」

「愛しているよ、七瀬」

そして、父・精一郎がいたレストランは、

『ピエトロズパスタ・阿佐ヶ谷店』(杉並区成田東5丁目35番)です。

(ピエトロズパスタ・阿佐ヶ谷店)

ちょうど大通りに面したガラスそばの席に座っていましたよね。

ガラス越しに七瀬とお父さんがすれ違ったシーンは、思わず声をあげたくなりました。

七瀬:「お父さん! お父さん!」

「本当に会えるの? お父さん……」

最後に立ち尽くす七瀬が叫んでいた場所が、杉並区阿佐谷南3丁目4番付近の

通り沿いで撮影されています。

(ガソリンスタンドの“エッソ”がランドマーク)

次回は、精一郎の待つログハウスに向かう道を紹介します。

【青梅街道】

東京都新宿区から山梨県甲府市へ至る街道で、江戸時代には新宿の追分で甲州街道と分かれ、

中野、青梅、大菩薩峠、塩山を経て、甲府東郊でふたたび甲州街道に合流していました。

青梅に近い成木村の石灰を江戸城工事用に運んだので、別名・成木街道とも呼ばれています。

甲州街道の裏街道として利用され、江戸末期には志士や凶状持ちがよく通ったとも伝えられています。

薪炭などの林産物や武蔵野新田の農産物の輸送にも利用されていました。

(「文大杉高歩道橋」より山梨方面を臨む)

りょう

2009年09月25日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ

変わらないもの ④

今回は、建築学からのアプローチでしたが、

りょうとしては、回遊型の街づくりを進めるには、

単に『ビジターセンター』を建設して終わりなのではなく、

センターを核にした広がり、センターをどのように活用していくのか。

また、まちなかにある魅力ある資源をどう紹介し、

またまち歩きなどの企画といかにタイアップ(連携)させていけるか

と言う中身の視点があるとなお良かったのではないかと感じました。

(そこは、建築士の仕事じゃないから難しいかな)

講評のあと山本想太郎氏からは『建築とアート』と題して30分ほどの講演もいただきました。

「建築の上に後からアートがあるのではなく、建築の一部としてアートを取り入れていきたい」

と言う言葉が印象的。

また、この日川越市内では『川越百万灯夏まつり』が駅前から

一番街にかけた広域で催されていました。

川越のお祭りと言えば、『つばさ』にも登場した秋の『川越まつり』が有名ですが、

この『川越百万灯夏まつり』は、1850年、前年に亡くなった川越城主・松平斉典公の

遺徳を偲び家の軒先に切子灯籠をかかげたことから始まったお祭りなのだそうです。

出店が並ぶ通りには、浴衣姿の女性や子どもたちであふれていました。

(一番街)

この日は、いつも車通りの多いメインストリートも通行止め。

日常とは違い車の通りのない静かな蔵造りのまちなかに、

『つばさ』ばりの賑やかなマーチングバンドのリズムが響き渡ります。

(パレード隊)

もちろん、山車や子ども神輿も。

(大正ロマン通りを進む“つばさ”幸町の山車)

子どもたちの楽しそうな声と太鼓の音が、夕暮れを迎えてもこだましていました。

(蔵造りの通りに鳴り響く和太鼓。)

先日のレポートで、つばさで玉木千代役の吉行和子さんの

『変わらないよさがある』と言う言葉を紹介しました。

今回レポートしたイベントは、それぞれ『変わらないもの』と

『変わ(え)るもの』のふたつを紹介しました。

「いま目の前にある“変わらないもの”の良さに気付くこと」

世知辛い世の中、思わず歩き急いでしまう私たちですが、

時には立ち止まってゆっくりと考える時間を大切にしたいものです。

それは、建築物であったり、自然環境であったり、

文化とまではいかない習慣のようなものであったり…

簡単なようで難しいこの事こそが、郷土を護ることへの第一歩なのだと

心に強く感じたイベントとなりました。

りょう

りょうとしては、回遊型の街づくりを進めるには、

単に『ビジターセンター』を建設して終わりなのではなく、

センターを核にした広がり、センターをどのように活用していくのか。

また、まちなかにある魅力ある資源をどう紹介し、

またまち歩きなどの企画といかにタイアップ(連携)させていけるか

と言う中身の視点があるとなお良かったのではないかと感じました。

(そこは、建築士の仕事じゃないから難しいかな)

講評のあと山本想太郎氏からは『建築とアート』と題して30分ほどの講演もいただきました。

「建築の上に後からアートがあるのではなく、建築の一部としてアートを取り入れていきたい」

と言う言葉が印象的。

また、この日川越市内では『川越百万灯夏まつり』が駅前から

一番街にかけた広域で催されていました。

川越のお祭りと言えば、『つばさ』にも登場した秋の『川越まつり』が有名ですが、

この『川越百万灯夏まつり』は、1850年、前年に亡くなった川越城主・松平斉典公の

遺徳を偲び家の軒先に切子灯籠をかかげたことから始まったお祭りなのだそうです。

出店が並ぶ通りには、浴衣姿の女性や子どもたちであふれていました。

(一番街)

この日は、いつも車通りの多いメインストリートも通行止め。

日常とは違い車の通りのない静かな蔵造りのまちなかに、

『つばさ』ばりの賑やかなマーチングバンドのリズムが響き渡ります。

(パレード隊)

もちろん、山車や子ども神輿も。

(大正ロマン通りを進む“つばさ”幸町の山車)

子どもたちの楽しそうな声と太鼓の音が、夕暮れを迎えてもこだましていました。

(蔵造りの通りに鳴り響く和太鼓。)

先日のレポートで、つばさで玉木千代役の吉行和子さんの

『変わらないよさがある』と言う言葉を紹介しました。

今回レポートしたイベントは、それぞれ『変わらないもの』と

『変わ(え)るもの』のふたつを紹介しました。

「いま目の前にある“変わらないもの”の良さに気付くこと」

世知辛い世の中、思わず歩き急いでしまう私たちですが、

時には立ち止まってゆっくりと考える時間を大切にしたいものです。

それは、建築物であったり、自然環境であったり、

文化とまではいかない習慣のようなものであったり…

簡単なようで難しいこの事こそが、郷土を護ることへの第一歩なのだと

心に強く感じたイベントとなりました。

りょう

2009年09月24日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ

変わらないもの ③

続いて、7月25日(土)に鏡山酒造跡地で行われた東洋大学理工学部建築学科による

『まちかど講評会』の模様をレポートします。

東洋大学理工学部建築学科では、日頃からキャンパスのある地元川越との連携を図り、

これを「川越学」と呼んで学生の教育や研究を進めているそうです。

『まちかど講評会』はその一環として、例年3年生の「建築設計」の授業において、

川越を敷地として提案を求める設計課題を出し、町なかで地域の人や観光客に対して、

作品展示を行っているものです。

今年の課題は、郭町の川越城本丸御殿とその周辺を敷地に想定し、

小江戸川越の『まちなかビジターセンター』を提案するというものでした。

川越の東の玄関口の拠点として、車で川越を訪れた観光客が歩いてまちを回遊し、

また周辺住民と観光客の交流の場となる集会場やライブラリー、

休憩所を核とする新たな交流の場をつくるというのがその内容です。

いわゆる課題敷地を設定した建築コンペですね。

この講評会は、数年来続いている企画で、過去には会場となった

ここ『鏡山酒造跡地』が計画敷地として設定されたこともありました。

昨年の路地サミットでも、大分大学工学部建築コースでのこうした学生の取り組みの模様が、

姫野助教により発表されていましたね。

(建築予定地は、市立美術館と川越城本丸御殿、三芳野神社に囲まれた地帯。

現在、川越初雁球場がある一帯の駐車場です。三芳野神社は、『つばさ』にも登場しましたね。)

発表者は未来の建築士の卵たち。

それぞれ学生さんたちによるプレゼンテーションの後、

ゲストクリティークとして建築士の山本想太郎氏による講評が行われました。

今回展示されていたのは、全部で21作品。

どの作品も、学生らしい斬新さのなかにも、川越市のおかれた状況や人の行動特性(直線的)、

目線(真っ直ぐ前を見る)など科学的な検討に基づいた提案がされていました。

作品の一例を紹介すると…

・ろじの先でみつけたもの

・つなぐ道

・ハレトケ

・マチのはじまり

・リュウドウ

…などなど

どの作品も周辺環境との調和や路地の概念、日常と非日常との交流などを取り入れて、

良く考えられていました。

ゲストクリティークの山本想太郎氏からは、講評のなかで…

①歩車分離は、20世紀の古い概念。

今後は、人と車の新しい関係が生まれてくるのではないかな。

車は、自分で自由に運転できる乗り物。

だから、形こそ変わっても、最後まで残る交通手段だね。

②ビジターセンターは、必ず訪れなくてはならない施設ではない。

だからこそ、行ってみたいと思わせる仕掛け、もしくは来たら得をするような工夫が必要。

③路地はネガとポジの関係。建築物の結果として路地は生まれる。

だから、意図的に路地を作り出すことはなかなか難しい。

④設計の際は、図面上での二次元としてではなく、立体としての完成形を捉えるように。

また、建物内部からの視点だけではなく、

外部から見た時にどのようにとられるのかを想像すること。

…などのコメントがありました。

(学生作品のひとつひとつを講評する山本氏)

続く

りょう

『まちかど講評会』の模様をレポートします。

東洋大学理工学部建築学科では、日頃からキャンパスのある地元川越との連携を図り、

これを「川越学」と呼んで学生の教育や研究を進めているそうです。

『まちかど講評会』はその一環として、例年3年生の「建築設計」の授業において、

川越を敷地として提案を求める設計課題を出し、町なかで地域の人や観光客に対して、

作品展示を行っているものです。

今年の課題は、郭町の川越城本丸御殿とその周辺を敷地に想定し、

小江戸川越の『まちなかビジターセンター』を提案するというものでした。

川越の東の玄関口の拠点として、車で川越を訪れた観光客が歩いてまちを回遊し、

また周辺住民と観光客の交流の場となる集会場やライブラリー、

休憩所を核とする新たな交流の場をつくるというのがその内容です。

いわゆる課題敷地を設定した建築コンペですね。

この講評会は、数年来続いている企画で、過去には会場となった

ここ『鏡山酒造跡地』が計画敷地として設定されたこともありました。

昨年の路地サミットでも、大分大学工学部建築コースでのこうした学生の取り組みの模様が、

姫野助教により発表されていましたね。

(建築予定地は、市立美術館と川越城本丸御殿、三芳野神社に囲まれた地帯。

現在、川越初雁球場がある一帯の駐車場です。三芳野神社は、『つばさ』にも登場しましたね。)

発表者は未来の建築士の卵たち。

それぞれ学生さんたちによるプレゼンテーションの後、

ゲストクリティークとして建築士の山本想太郎氏による講評が行われました。

今回展示されていたのは、全部で21作品。

どの作品も、学生らしい斬新さのなかにも、川越市のおかれた状況や人の行動特性(直線的)、

目線(真っ直ぐ前を見る)など科学的な検討に基づいた提案がされていました。

作品の一例を紹介すると…

・ろじの先でみつけたもの

・つなぐ道

・ハレトケ

・マチのはじまり

・リュウドウ

…などなど

どの作品も周辺環境との調和や路地の概念、日常と非日常との交流などを取り入れて、

良く考えられていました。

ゲストクリティークの山本想太郎氏からは、講評のなかで…

①歩車分離は、20世紀の古い概念。

今後は、人と車の新しい関係が生まれてくるのではないかな。

車は、自分で自由に運転できる乗り物。

だから、形こそ変わっても、最後まで残る交通手段だね。

②ビジターセンターは、必ず訪れなくてはならない施設ではない。

だからこそ、行ってみたいと思わせる仕掛け、もしくは来たら得をするような工夫が必要。

③路地はネガとポジの関係。建築物の結果として路地は生まれる。

だから、意図的に路地を作り出すことはなかなか難しい。

④設計の際は、図面上での二次元としてではなく、立体としての完成形を捉えるように。

また、建物内部からの視点だけではなく、

外部から見た時にどのようにとられるのかを想像すること。

…などのコメントがありました。

(学生作品のひとつひとつを講評する山本氏)

続く

りょう

2009年09月23日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ

変わらないもの ②

埼玉県出身の監督による埼玉ロケの2作品。

以前レポートした島根県の「うん、何?」や鳥取県の「梨の花は春の雪」もそうでしたが、

埼玉とそこに住む人々や自然に対する愛情あふれる2本でした。

ちなみに、両作品の誕生には、深谷フィルムコミッション様も

深く係わられていることにも触れておきますね。

さて、舞台挨拶では『SRサイタマノラッパー』から

入江悠監督と主演の駒木根隆太さん、

『傘』からたかひろや監督と出演者の

佐藤勇真さん、森谷勇太さんの5人が登壇されました。

(りょうよりも若い、79年と83年生まれの両ご監督。)

入江監督の、「2本続けてご覧になられてお疲れでしょうから、

粛々と(笑)」のひと言から始まった舞台挨拶。

入江監督は、明日から韓国に出かけられる中、駆けつけてくれました。

監督の「主演の駒木根が歌います」とふられた「サイタマノラッパー」主演の駒木根さんは、

作品に合わせて即興のラップのリズムに乗せた舞台挨拶。

「それでは、こちらもラップリレーを(笑)」とたかひろや監督。

困った顔をしながら、ラップ調(?)挨拶をする『傘』出演のお二人。

撮影中の楽しかったエピソードや辛かったエピソードを教えてださい、と司会者。

『SR』の入江監督からは楽しかった事として、

深谷市のおじちゃん・おばちゃんたちとワイワイ撮影できたのが良い思い出と、

特にクリスマスイブの日に深谷市議をエキストラに迎えて撮影したワンシーンをあげて、

「みんな(クリスマスの日で)早く帰りたくてしょうがないオーラで」

と緊張感のあるシーンを撮影できた(笑)と

また、辛かった事として駒木根さんから、

全編ワンシーン・ワンカットで撮影しているが、一番長いもので7分ちょっと、

それを28回も撮り直しをした。

やりすぎて途中で自分がいま何をしゃべっているのかがわからなくなってしまった。

でも、OKが出たときの盛り上がりは凄かった。

『傘』のたかひろや監督からは、夏に撮ったので物凄く暑かった。

(編注:埼玉県北地域は盆地の形状で、日本一“暑い町”としても知られています。)

本当に、撮影中に何人か倒れた。でも、今となってはそれが楽しい思い出です。

森谷さんは、撮影している時はいつも楽しかった。

今回高校生役だったが、実年齢との10歳の差を埋める作業が、昔を思い出しながらで難しかった。

でも、監督からOKをいただいたときはとても達成感があった。

司会者から今後の予定について聞かれ、明日韓国の映画祭に出発する入江監督。

『SR』が韓国でどう受け入れられるのかが楽しみ。

韓国の人たちに、まず埼玉の場所を説明しなくっちゃね。

次回作については、来年の頭ぐらいには完成させて、また川越に戻って来られれば。

これから夏祭りシーズンですが、神宮で警備員のアルバイトをしているので、

見かけたら声をかけてくださいと笑いをとる駒木根さん。

『傘』のたかひろや監督からは、10月から始まる

千葉テレビでの連続ドラマのお話しをいただきました。

当面の予定は「引越し」と答える佐藤さん(笑)。

森谷さんは「今後の予定はこれから作っていきます。

映画館やテレビなどで皆さんに見かけていただけるように頑張ります。」と

茶目っ気たっぷりな若いお二人。

続いて、川越スカラ座恒例の会場からの質問コーナー。

ふたつの映画の色使いの違いについて、

『傘』は天然色の色鮮やかな作風に、『SR』は色味を抑えたグレーぽい感じに仕上がっている、

この違いの意図は、との質問に。

入江監督は、自分自身が深谷で過ごした日々をオーバーラップしつつ、

ダラダラとしていたダメな青春時代を描きたかったので、抑え目の色使いにしている。

深谷市に始めて企画を持っていったときは、実は「地元を否定されている」とかなり反発もあった。

また、自分が深谷市で過ごした日々で最も印象に残っている風景が、

冬、赤城おろしが関東ローム層を巻き上げて、まち中が黄色く染まること。

だから、ポスターやパンフレットも黄色で統一している。

そう言えば、『傘』でも鮮やかな黄色い傘が重要なモチーフとなっていましたね。

他にも、映画監督になったきっかけなど、会場からは多くの質問がありました。

この日の模様は、

川越スカラ座さまのHP ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

もぜひご覧ください。

続く

りょう

2009年09月22日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ

変わらないもの ①

本日の転校生日記では、7月に埼玉県川越市内で行われた、

ふたつのイベントの模様を皆さまに紹介します。

ひとつ目は、大林宣彦監督のトークショーの記憶も新しい川越スカラ座さまにて、

7月の一週間開催されていた「さいたま県出身の映画監督を応援しよう!週間」。

その一環として7月18日(土)に行われた映画『SRサイタマノラッパー』と

『傘』の2作品の上映と監督&出演者舞台挨拶の模様を、

そしてふたつ目は、7月25日(土)にこちらも先日のレポートで紹介した

鏡山酒造跡地で開催された東洋大学理工学部建築学科による

『まちかど講評会』の模様をレポートさせていただきます。

まずは、川越スカラ座での「さいたま県出身の映画監督を応援しよう!週間」から…

川越スカラ座さまは、良質な作品選定もさることながら、

小さいながらも映画関係者の来場や関連イベントなど、

いつもユニークでステキな企画をたててくれています。

決して大手ではないけれど、長野のロキシーさんのように地域に愛された映画館、

地域の映画好きが集う集会場のような、そんな地元に根ざした映画館です。

まずは簡単に作品紹介を-

映画『SRサイタマノラッパー』は、入江悠監督作品。

埼玉県のある田舎街を舞台に、

ラッパーとしてライブをすることを夢見る青年たちの姿を

ヒップホップの数々にのせて描く青春音楽ストーリー。

撮影は、主に埼玉県深谷市で行われました。

監督ご自身も、お生まれは神奈川県ですが、

3歳から19歳までの間、深谷市で過ごされたのだそう。

全編がほぼ1シーン1カットの方法で撮影されています。

ちなみに、映画中では、「福谷市」と架空の舞台が設定されています。

その理由は、後述の入江監督のトークショーの中にヒントが…

監督は、映画パンフレットに

こじんまりとした映画

あきらめかけてたときの映画

埼玉県の片隅で生まれた小さな規模ではじめた映画

いつのまにかいろんな人に愛されて公開できた映画

なぜだか映画祭でグランプリをもらってしまった映画

(編注:ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2009)

埼玉には海が無いのに海外までいくことになっちゃった映画

(編注:プチョン国際ファンタスティック映画祭2009)

できるだけいろんな場所のいろんな人に観てもらいたい映画

とメッセージを寄せられています。

入江監督は、今年のSKIPシティ国際Dシネマ映画祭におけるイベント

『彩の国地域発進映画プロジェクト~埼玉県発信映画の成功に必要な要素とは?~』に

おいても、ゲストとして講演をされています。

(その模様はこちらから) ←こちらをクリック下さい☆

つづいて、映画『傘』は、たかひろや監督作品。

テレビ埼玉開局30周年記念作品として、埼玉県北地域の深谷市・熊谷市・本庄市で撮影されました。

たかひろや監督自身も埼玉県熊谷市のご出身。

ロケ地としてだけではなく、「この地域から発信する映画を地域の力で作りたい!」

そんな思いから制作がスタートし、

行政・地元企業・地域住民など多くの協力を得て作られた作品です。

「変わらない風景(モノ)の中、紡ぐように描かれたやさしい90分。

日々に追われている、あなたにそっと贈ります。

忘れかけていた大切な何かを、思い出せるかもしれません…。」

監督は、作品パンフレットの中で、

自分は、この土地の何を知っていて、何を知らないのか。

色々と考えていく中で、地元にいた頃に、当たり前すぎて、気にもとめていなかったことが、

実は一番描いていくべきなのかもしれないと思い始めました。

「『変わらないモノ』の大切さ」これが、今回の作品で描こうとしたテーマです。

自分も地元がすごい大事だし、大好きです。

でも、何で好きなのかはあまり考えたことがありませんでした。

どうしてなんだろなぁって考えていたら、

地元にいるとホッとするってことが一番の理由なように思えたんです。

景色、友達、家族、どんなものでも「変わらないモノ」があるから、ホッとするし、

帰りたいって思えるんだろうなって感じました。

それってすごく大切だなって。

「変わらないモノ」ってどんなところ、場面でもあるなって思います。

今回の作品だったら、風景はもちろん、友達、家族、幼なじみに対する恋心などなど。

普段の生活の中で、とてもたくさんあると思います。

『傘』を観て、自分の中で「変わらないモノ」って何だろうなとか、

これから先、「変わらないモノ」になっていくのって何かなとか、

そういうのを、ちょっとでも考えてもらえたら嬉しいです。

と述べられています。

続く

りょう

ふたつのイベントの模様を皆さまに紹介します。

ひとつ目は、大林宣彦監督のトークショーの記憶も新しい川越スカラ座さまにて、

7月の一週間開催されていた「さいたま県出身の映画監督を応援しよう!週間」。

その一環として7月18日(土)に行われた映画『SRサイタマノラッパー』と

『傘』の2作品の上映と監督&出演者舞台挨拶の模様を、

そしてふたつ目は、7月25日(土)にこちらも先日のレポートで紹介した

鏡山酒造跡地で開催された東洋大学理工学部建築学科による

『まちかど講評会』の模様をレポートさせていただきます。

まずは、川越スカラ座での「さいたま県出身の映画監督を応援しよう!週間」から…

川越スカラ座さまは、良質な作品選定もさることながら、

小さいながらも映画関係者の来場や関連イベントなど、

いつもユニークでステキな企画をたててくれています。

決して大手ではないけれど、長野のロキシーさんのように地域に愛された映画館、

地域の映画好きが集う集会場のような、そんな地元に根ざした映画館です。

まずは簡単に作品紹介を-

映画『SRサイタマノラッパー』は、入江悠監督作品。

埼玉県のある田舎街を舞台に、

ラッパーとしてライブをすることを夢見る青年たちの姿を

ヒップホップの数々にのせて描く青春音楽ストーリー。

撮影は、主に埼玉県深谷市で行われました。

監督ご自身も、お生まれは神奈川県ですが、

3歳から19歳までの間、深谷市で過ごされたのだそう。

全編がほぼ1シーン1カットの方法で撮影されています。

ちなみに、映画中では、「福谷市」と架空の舞台が設定されています。

その理由は、後述の入江監督のトークショーの中にヒントが…

監督は、映画パンフレットに

こじんまりとした映画

あきらめかけてたときの映画

埼玉県の片隅で生まれた小さな規模ではじめた映画

いつのまにかいろんな人に愛されて公開できた映画

なぜだか映画祭でグランプリをもらってしまった映画

(編注:ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2009)

埼玉には海が無いのに海外までいくことになっちゃった映画

(編注:プチョン国際ファンタスティック映画祭2009)

できるだけいろんな場所のいろんな人に観てもらいたい映画

とメッセージを寄せられています。

入江監督は、今年のSKIPシティ国際Dシネマ映画祭におけるイベント

『彩の国地域発進映画プロジェクト~埼玉県発信映画の成功に必要な要素とは?~』に

おいても、ゲストとして講演をされています。

(その模様はこちらから) ←こちらをクリック下さい☆

つづいて、映画『傘』は、たかひろや監督作品。

テレビ埼玉開局30周年記念作品として、埼玉県北地域の深谷市・熊谷市・本庄市で撮影されました。

たかひろや監督自身も埼玉県熊谷市のご出身。

ロケ地としてだけではなく、「この地域から発信する映画を地域の力で作りたい!」

そんな思いから制作がスタートし、

行政・地元企業・地域住民など多くの協力を得て作られた作品です。

「変わらない風景(モノ)の中、紡ぐように描かれたやさしい90分。

日々に追われている、あなたにそっと贈ります。

忘れかけていた大切な何かを、思い出せるかもしれません…。」

監督は、作品パンフレットの中で、

自分は、この土地の何を知っていて、何を知らないのか。

色々と考えていく中で、地元にいた頃に、当たり前すぎて、気にもとめていなかったことが、

実は一番描いていくべきなのかもしれないと思い始めました。

「『変わらないモノ』の大切さ」これが、今回の作品で描こうとしたテーマです。

自分も地元がすごい大事だし、大好きです。

でも、何で好きなのかはあまり考えたことがありませんでした。

どうしてなんだろなぁって考えていたら、

地元にいるとホッとするってことが一番の理由なように思えたんです。

景色、友達、家族、どんなものでも「変わらないモノ」があるから、ホッとするし、

帰りたいって思えるんだろうなって感じました。

それってすごく大切だなって。

「変わらないモノ」ってどんなところ、場面でもあるなって思います。

今回の作品だったら、風景はもちろん、友達、家族、幼なじみに対する恋心などなど。

普段の生活の中で、とてもたくさんあると思います。

『傘』を観て、自分の中で「変わらないモノ」って何だろうなとか、

これから先、「変わらないモノ」になっていくのって何かなとか、

そういうのを、ちょっとでも考えてもらえたら嬉しいです。

と述べられています。

続く

りょう

2009年09月21日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ

蓮佛美沙子ちゃんの2010年カレンダー

蓮佛美沙子ちゃんの2010年カレンダーが現在予約中です。

アマゾン 蓮佛美沙子ちゃんカレンダー予約 ←こちらをクリック下さい☆

(私はアマゾンさんのまわし者ではありませんのであくまでも参考でございます。)

そして、10月公開の柳楽優弥さん、蓮佛美沙子ちゃん主演の

日本初3D立体ソリッド・アトラクション・スリラー

映画 戦慄迷宮3D公式サイト ←こちらをクリック下さい☆

の公開に向けて9月末~10月にかけて美沙子ちゃんがあちこちの雑誌、媒体に登場するようです。

美沙子ちゃんファンの皆様、お楽しみに。

蓮佛美沙子ちゃん公式サイト ←情報等、詳しくはこちらをクリック下さい☆

(C)ハゴロモ社

アマゾン 蓮佛美沙子ちゃんカレンダー予約 ←こちらをクリック下さい☆

(私はアマゾンさんのまわし者ではありませんのであくまでも参考でございます。)

そして、10月公開の柳楽優弥さん、蓮佛美沙子ちゃん主演の

日本初3D立体ソリッド・アトラクション・スリラー

映画 戦慄迷宮3D公式サイト ←こちらをクリック下さい☆

の公開に向けて9月末~10月にかけて美沙子ちゃんがあちこちの雑誌、媒体に登場するようです。

美沙子ちゃんファンの皆様、お楽しみに。

蓮佛美沙子ちゃん公式サイト ←情報等、詳しくはこちらをクリック下さい☆

(C)ハゴロモ社

2009年09月20日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │映画 大林宣彦監督 長野

60秒シネマコンペティション

長野県4大縦断映画祭のトリをつとめる“北信濃小布施映画祭”。

第8回目となる2009年度は11/27(金)~11/29(日)開催決定だそうです。

詳しいスケジュール、上映作品等は追ってまたお伝えできるかと思います。

現在映画祭に先駆けて、牛山真一監督を審査委員長にお迎えして、

映画祭と同時に開催する<60秒シネマコンペティション>の映像作品のエントリーを募集中です。

60秒シネマコンペティション事務局様はこのブログでも何度か登場頂いた

小布施町の素晴らしい図書館“まちとしょテラソ”館長の映像作家の花井裕一郎様です。

多くの皆さんの応募をお待ちしているそうです。

60秒シネマコンペティション ←応募方法等詳しくはこちらをクリック下さい☆

2009年度のテーマは「まじわる」。

10/31必着まで受け付けです。

<60秒>という時間にどんな世界が広がるのか、どんな才能が飛び出すのか楽しみです。

第8回目となる2009年度は11/27(金)~11/29(日)開催決定だそうです。

詳しいスケジュール、上映作品等は追ってまたお伝えできるかと思います。

現在映画祭に先駆けて、牛山真一監督を審査委員長にお迎えして、

映画祭と同時に開催する<60秒シネマコンペティション>の映像作品のエントリーを募集中です。

60秒シネマコンペティション事務局様はこのブログでも何度か登場頂いた

小布施町の素晴らしい図書館“まちとしょテラソ”館長の映像作家の花井裕一郎様です。

多くの皆さんの応募をお待ちしているそうです。

60秒シネマコンペティション ←応募方法等詳しくはこちらをクリック下さい☆

2009年度のテーマは「まじわる」。

10/31必着まで受け付けです。

<60秒>という時間にどんな世界が広がるのか、どんな才能が飛び出すのか楽しみです。

2009年09月19日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(2) │映画関連

七瀬の土地を訪ねて ⑪ ~岩地編~

「七瀬の土地を訪ねて」は、前回に引き続き、静岡県賀茂郡松崎町岩地を訪れます。

(岩地温泉バス停)

松崎町岩地では、主に第8回「能力の真実」で、

父・火田精一郎(小日向文世さん)を亡くした傷心から、

誰にも告げずひとり故郷に戻った七瀬のシーンが撮影されています。

七瀬:「お父さん……私の何が“特別”なの?」

まず、七瀬が墓参した火田家のお墓があった場所は、

岩地公民館南側付近の高台を登ったところにあります。

(結構、登ります・汗)

(ようやくたどり着きました。)

(お墓の位置は、植込みの角あたり?)

続いて、七瀬が桶を持って歩いていたシーン、

そして、瑠璃が七瀬を見つけた海岸が、岩地海水浴場になります。

(七瀬の歩いていた海岸。砂浜の岩が目印に)

(七瀬が腰掛けたボートがあったのが、砂浜の色が変わっているあたりでしょうか?)

瑠璃:「七瀬! 七瀬でしょ!?」

七瀬:「瑠璃……」

瑠璃:「どれだけ心配したと思うの……」

「よかった、居てくれて」

…と七瀬に抱きつく瑠璃(柳原可奈子さん)。

七瀬:「……苦しいよ」

(七瀬を見つけた瑠璃が降りてきた階段)

七瀬(蓮佛さん)の「苦しいよ」の言葉に、思わず納得をしてしまうりょうでした(笑)。

この日、海岸にはどこまでも青い空と青い海が広がっていました。

りょう

(岩地温泉バス停)

松崎町岩地では、主に第8回「能力の真実」で、

父・火田精一郎(小日向文世さん)を亡くした傷心から、

誰にも告げずひとり故郷に戻った七瀬のシーンが撮影されています。

七瀬:「お父さん……私の何が“特別”なの?」

まず、七瀬が墓参した火田家のお墓があった場所は、

岩地公民館南側付近の高台を登ったところにあります。

(結構、登ります・汗)

(ようやくたどり着きました。)

(お墓の位置は、植込みの角あたり?)

続いて、七瀬が桶を持って歩いていたシーン、

そして、瑠璃が七瀬を見つけた海岸が、岩地海水浴場になります。

(七瀬の歩いていた海岸。砂浜の岩が目印に)

(七瀬が腰掛けたボートがあったのが、砂浜の色が変わっているあたりでしょうか?)

瑠璃:「七瀬! 七瀬でしょ!?」

七瀬:「瑠璃……」

瑠璃:「どれだけ心配したと思うの……」

「よかった、居てくれて」

…と七瀬に抱きつく瑠璃(柳原可奈子さん)。

七瀬:「……苦しいよ」

(七瀬を見つけた瑠璃が降りてきた階段)

七瀬(蓮佛さん)の「苦しいよ」の言葉に、思わず納得をしてしまうりょうでした(笑)。

この日、海岸にはどこまでも青い空と青い海が広がっていました。

りょう

2009年09月18日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ

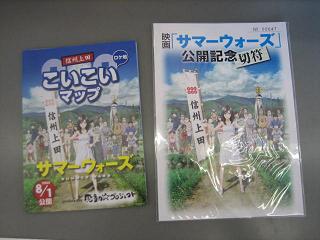

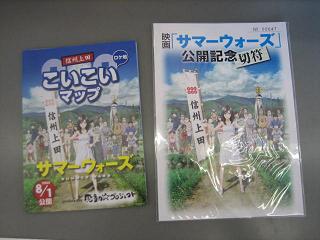

“サマーウォーズ”ロケ地巡り ⑤ ~上田電鉄別所線編~

さて、一昨日のりょうさまの<御開帳訪問記>に登場した上田電鉄別所線。

今回は細田守監督のアニメ“サマーウォーズ”に登場する

丸窓電車“まるまどりーむ号”に乗車して直接のロケ地ではありませんが

季節が夏となった別所温泉駅を再び訪ねてみましょう。

まずは上田電鉄上田駅へ。

上田市内もあちこちでポスターやのぼり、フラッグが飾ってありましたが、

駅構内もサマーウォーズ一色の大歓迎ぶりです。

もちろん今日は「サマーウォーズ公開記念切符」、700円を購入します。

こちらの窓口でもロケ地マップの“こいこいマップ”が頂けます。

「まるまどりーむ号」が来ました!

(違う車輌(1000系)と交互に走っています。

来た電車が「まるまどりーむ号」と違ったらもう1本後の電車をお待ち頂くとご乗車できます☆)

映画の中では<角間温泉>行きですが、実際の電車は<別所温泉>行き。

(角間温泉は上田に実在する温泉ですが、別所線とは方向が異なります。)

8/16日に乗車したところ、この日はイベントが開催されており

特別な飾りつけをした「ハワイアン電車」となっておりました。

ちょっと映画のシーンと丸窓のまわりの雰囲気が異なります。。。

電車内でハワイアン演奏があり、乗客を楽しませて下さいました。

サマーウォーズの家族が揃ったポスターの背景の田園風景は電車から見える

舞田駅付近の風景に近いのでは。。。??なんて予想してみます。

今日はもくもくとした入道雲でないのがちょっと残念。

別所温泉駅に着くと、ホームでは手書きのあたたかい看板が出迎えてくれます。

古い丸窓電車がひまわりに囲まれてひっそりと佇んでいます。

8/16日に伺ったので、

まちのあちこちにお盆の送り火の準備で藁の束が置かれてあり、

先祖をお送りする夕刻を待っています。

先祖を敬い、家族の絆を大切にする映画“サマーウォーズ”の

世界がこの町では生きています。

上田の風景だけが“サマーウォーズ”の舞台ではなく、

昔から受け継がれてきた人々の暮らしや気質が映画の礎えとなったと強く感じた

ロケ地巡りでした。

続く

今回は細田守監督のアニメ“サマーウォーズ”に登場する

丸窓電車“まるまどりーむ号”に乗車して直接のロケ地ではありませんが

季節が夏となった別所温泉駅を再び訪ねてみましょう。

まずは上田電鉄上田駅へ。

上田市内もあちこちでポスターやのぼり、フラッグが飾ってありましたが、

駅構内もサマーウォーズ一色の大歓迎ぶりです。

もちろん今日は「サマーウォーズ公開記念切符」、700円を購入します。

こちらの窓口でもロケ地マップの“こいこいマップ”が頂けます。

「まるまどりーむ号」が来ました!

(違う車輌(1000系)と交互に走っています。

来た電車が「まるまどりーむ号」と違ったらもう1本後の電車をお待ち頂くとご乗車できます☆)

映画の中では<角間温泉>行きですが、実際の電車は<別所温泉>行き。

(角間温泉は上田に実在する温泉ですが、別所線とは方向が異なります。)

8/16日に乗車したところ、この日はイベントが開催されており

特別な飾りつけをした「ハワイアン電車」となっておりました。

ちょっと映画のシーンと丸窓のまわりの雰囲気が異なります。。。

電車内でハワイアン演奏があり、乗客を楽しませて下さいました。

サマーウォーズの家族が揃ったポスターの背景の田園風景は電車から見える

舞田駅付近の風景に近いのでは。。。??なんて予想してみます。

今日はもくもくとした入道雲でないのがちょっと残念。

別所温泉駅に着くと、ホームでは手書きのあたたかい看板が出迎えてくれます。

古い丸窓電車がひまわりに囲まれてひっそりと佇んでいます。

8/16日に伺ったので、

まちのあちこちにお盆の送り火の準備で藁の束が置かれてあり、

先祖をお送りする夕刻を待っています。

先祖を敬い、家族の絆を大切にする映画“サマーウォーズ”の

世界がこの町では生きています。

上田の風景だけが“サマーウォーズ”の舞台ではなく、

昔から受け継がれてきた人々の暮らしや気質が映画の礎えとなったと強く感じた

ロケ地巡りでした。

続く

2009年09月17日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(3) │ロケ地巡り

御開帳訪問記 後編

訪れた5月24日には、善光寺御開帳にあわせ

善光寺御開帳奉賛会共催企画として行われている、

歴史の町長野を紡ぐ会様の『伝説でめぐる善光寺表参道』と

『うしにひかれて善光寺門前寺めぐり』にも参加をさせていただきました。

午前中の『伝説でめぐる善光寺表参道』では、3班に分かれて長野駅を出発し、

長野駅前の如是姫像からへび塚~かるかや山西光寺~裁松院~

裾花川跡~鶴ヶ橋跡~十念寺(出世大仏)~道祖神~熊野神社と、

主に参道を歩きながら善光寺前の西方寺までを巡りました。

長野駅前に立つ如是姫像が、なぜ駅に対してお尻を向けているのか。

表参道の歩道のど真ん中で人々の往来を遮っているへび塚は、なぜ移設されないのか。

そして西光寺にある大蛇の墓のお話。

長野市の名前の由来。

また、新田町交差点の名前の由縁や裁松院(しまんりょう)、

鶴ヶ橋跡の話では、善光寺門前町にはかつて多くの川が流れていたことに、

一同驚いていました。

途中、大きな神社・仏閣だけでなく長野の町の昔話なども交えながら、

町の移り変わりとともにちょっとした善光寺の門前町の歴史について、

善光寺との縁起だけにとどまらず、

とても奥深いまち巡りとなり、遠くから参加された方も、

たくさんの質問を聞きながら大変満足されていたようです。

(まちめぐりの途中で)

ガイドブックや歴史本に掲載されている知識ではなく、

ずっとその土地に住んでいた人だからこそ

発信できる生の声は大変貴重で、これに勝るまち歩きはありませんよね。

また、午後の『うしにひかれて善光寺門前寺めぐり』では、

西方寺(広小路の“ひ”)で「勢獅子のはじまり」・

「牛に引かれて善光寺参り」・

「幽霊の絵馬」の3本の紙芝居の後、

2班に分かれて、龍樹院(天台寺門宗の“て”)~

本願寺長野別院(西後町の“に”)~康楽寺(開山の海野氏の“う”)~

明行寺(観勝山の“か”)~往生院(蓮池山の“れ”)~

十念寺(紫雲山頼朝院の“し”)と巡りました。

そうです、訪れた7箇所をつなげると「う・し・に・ひ・か・れ・て」になるのですね。

また、この日は、善光寺御開帳奉賛・弥栄神社御祭礼の屋台巡行も行われ、

10の町の屋台が表参道に繰り出し華やかな一日となりました。

(前述の紙芝居のなかにも出てきた、権堂町の勢獅子)

屋台巡行の模様は歴史の町長野を紡ぐ会の代表・小林玲子さんの

『善光寺表参道日記』 ←こちらをクリック下さい☆

に詳しく紹介されているので、そちらもぜひご一読下さい。

(どの屋台でも、その先頭は子どもたちです)

そして、御開帳の有名な1シーンとして、様々なパンフレットなどにも掲載されている

本堂前の回向柱(えこうばしら)。

回向柱は、本堂内に安置された前立本尊(阿弥陀如来像)の右手と善の綱で繋がっており、

四方には宇宙の構成要素である五大を意味する梵字が書かれています。

すなわち、この回向柱に触れることによって、

綱を通じ私たちは前立本尊に直接触れたのと同じ御縁が結ばれる、とされているのです。

(善光寺本堂と回向柱)

ちなみに、善光寺の御本尊・一光三尊の阿弥陀如来像は絶対秘仏とされ、

御開帳期間中であっても、その御本尊は決して私たちの前に姿を現すことはありません。

それでは、御開帳では何が開かれているの?と不思議に感じる方もいらっしゃると思いますが、

実際は、御本尊の御分身として鎌倉時代に造られた前立本尊を、

七年に一度御宝庫から本堂にお迎えし、その姿を拝むことがかなうのです。

善光寺本堂の内陣を参拝し、いよいよ前立本尊さまとご対面。

それほど大きなものではありませんが、

存在感のある金色に光輝くお姿は、言葉を忘れるほど美しいものでした。

さて、御開帳の期間中は、『かんだた』のご主人の話では、

権堂まで大勢の観光客が訪れていたそうです。

りょうが訪れた日は、屋台巡行のため、表参道の交通が止められていたので、

鉄道で来た参拝客は、必然的に長野駅から善光寺までの

表参道を歩いて行かなくてはならない形となります。

(この日、お昼の最盛期には、回向柱の列は鐘楼付近まで続いていました。

最後尾の案内の方に聞くと、3時間待ちとのこと。)

それにしても凄い人、人、人。。

長野に多くの観光客が訪れるのは良いことなのでしょうが、

路地サミットでの姫野さんの『観光は地域の資源をすり減らしながら行われている』

と言う言葉が思わず頭に浮かんでしまいました。

次回の御開帳は2016年。

7年後の長野は、どんなまちの姿をしているでしょうか。

りょう

善光寺御開帳奉賛会共催企画として行われている、

歴史の町長野を紡ぐ会様の『伝説でめぐる善光寺表参道』と

『うしにひかれて善光寺門前寺めぐり』にも参加をさせていただきました。

午前中の『伝説でめぐる善光寺表参道』では、3班に分かれて長野駅を出発し、

長野駅前の如是姫像からへび塚~かるかや山西光寺~裁松院~

裾花川跡~鶴ヶ橋跡~十念寺(出世大仏)~道祖神~熊野神社と、

主に参道を歩きながら善光寺前の西方寺までを巡りました。

長野駅前に立つ如是姫像が、なぜ駅に対してお尻を向けているのか。

表参道の歩道のど真ん中で人々の往来を遮っているへび塚は、なぜ移設されないのか。

そして西光寺にある大蛇の墓のお話。

長野市の名前の由来。

また、新田町交差点の名前の由縁や裁松院(しまんりょう)、

鶴ヶ橋跡の話では、善光寺門前町にはかつて多くの川が流れていたことに、

一同驚いていました。

途中、大きな神社・仏閣だけでなく長野の町の昔話なども交えながら、

町の移り変わりとともにちょっとした善光寺の門前町の歴史について、

善光寺との縁起だけにとどまらず、

とても奥深いまち巡りとなり、遠くから参加された方も、

たくさんの質問を聞きながら大変満足されていたようです。

(まちめぐりの途中で)

ガイドブックや歴史本に掲載されている知識ではなく、

ずっとその土地に住んでいた人だからこそ

発信できる生の声は大変貴重で、これに勝るまち歩きはありませんよね。

また、午後の『うしにひかれて善光寺門前寺めぐり』では、

西方寺(広小路の“ひ”)で「勢獅子のはじまり」・

「牛に引かれて善光寺参り」・

「幽霊の絵馬」の3本の紙芝居の後、

2班に分かれて、龍樹院(天台寺門宗の“て”)~

本願寺長野別院(西後町の“に”)~康楽寺(開山の海野氏の“う”)~

明行寺(観勝山の“か”)~往生院(蓮池山の“れ”)~

十念寺(紫雲山頼朝院の“し”)と巡りました。

そうです、訪れた7箇所をつなげると「う・し・に・ひ・か・れ・て」になるのですね。

また、この日は、善光寺御開帳奉賛・弥栄神社御祭礼の屋台巡行も行われ、

10の町の屋台が表参道に繰り出し華やかな一日となりました。

(前述の紙芝居のなかにも出てきた、権堂町の勢獅子)

屋台巡行の模様は歴史の町長野を紡ぐ会の代表・小林玲子さんの

『善光寺表参道日記』 ←こちらをクリック下さい☆

に詳しく紹介されているので、そちらもぜひご一読下さい。

(どの屋台でも、その先頭は子どもたちです)

そして、御開帳の有名な1シーンとして、様々なパンフレットなどにも掲載されている

本堂前の回向柱(えこうばしら)。

回向柱は、本堂内に安置された前立本尊(阿弥陀如来像)の右手と善の綱で繋がっており、

四方には宇宙の構成要素である五大を意味する梵字が書かれています。

すなわち、この回向柱に触れることによって、

綱を通じ私たちは前立本尊に直接触れたのと同じ御縁が結ばれる、とされているのです。

(善光寺本堂と回向柱)

ちなみに、善光寺の御本尊・一光三尊の阿弥陀如来像は絶対秘仏とされ、

御開帳期間中であっても、その御本尊は決して私たちの前に姿を現すことはありません。

それでは、御開帳では何が開かれているの?と不思議に感じる方もいらっしゃると思いますが、

実際は、御本尊の御分身として鎌倉時代に造られた前立本尊を、

七年に一度御宝庫から本堂にお迎えし、その姿を拝むことがかなうのです。

善光寺本堂の内陣を参拝し、いよいよ前立本尊さまとご対面。

それほど大きなものではありませんが、

存在感のある金色に光輝くお姿は、言葉を忘れるほど美しいものでした。

さて、御開帳の期間中は、『かんだた』のご主人の話では、

権堂まで大勢の観光客が訪れていたそうです。

りょうが訪れた日は、屋台巡行のため、表参道の交通が止められていたので、

鉄道で来た参拝客は、必然的に長野駅から善光寺までの

表参道を歩いて行かなくてはならない形となります。

(この日、お昼の最盛期には、回向柱の列は鐘楼付近まで続いていました。

最後尾の案内の方に聞くと、3時間待ちとのこと。)

それにしても凄い人、人、人。。

長野に多くの観光客が訪れるのは良いことなのでしょうが、

路地サミットでの姫野さんの『観光は地域の資源をすり減らしながら行われている』

と言う言葉が思わず頭に浮かんでしまいました。

次回の御開帳は2016年。

7年後の長野は、どんなまちの姿をしているでしょうか。

りょう

2009年09月16日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ

御開帳訪問記 中編

つづいて訪れたのが、長野県上田市の別所温泉。

上田市といえば、今夏公開の『サマーウォーズ』の舞台としても話題となっていますね。

長野新幹線上田駅から上田電鉄別所線に乗り換えて約30分。

(上田電鉄別所線。右手の車両は、

初代「丸窓電車」の愛称で親しまれたモハ5250型(昭和2年製造))

終点の別所温泉駅にあるのが『北向観音堂』です。

(北向観音堂参道入口)

北向観音堂の歴史は古く、825年この地に別所温泉を開いた

慈覚大師円仁の創建と伝えられています。

北向観音堂の御本尊は千手観音菩薩で、

その名のとおり善光寺に対して北向きに安置され、

南向きの善光寺阿弥陀如来と相対しているところから、

善光寺に参拝したら北向観音堂にも参拝しないと片詣りとなって、

願い事がかなわないと云われています。

また、善光寺が来世の利益、北向観音が現世の利益をもたらすとされているのも、

両詣りの由縁となっています。

北向観音は、古くから厄除け観音としても知られています。

(観音堂より善光寺方面を望む)

そして、ここ北向観音堂では、別所温泉だけに手水舎の水が温泉なんです。

口に含むと柔らかい口当たりとともに、ほのかに硫黄の香りが広がります。

(北向観音堂境内)

また、境内には樹齢1,200年、県天然記念物でもある「愛染カツラ」の木もあります。

(愛染カツラ)

別所温泉には、北向観音堂以外にも、魅力的な場所がたくさんあります。

また、ゆっくり訪れたいですね。

(現在の丸窓電車から望む車窓。(合成写真じゃないですよ・汗))

続いて訪れたのが、長野善光寺のすぐ隣、釈迦涅槃像で有名な、善光寺世尊院釈迦堂です。

転校生日記でも、以前七福神めぐり記事の中で何度か紹介(毘沙門天)しましたよね。

(世尊院釈迦堂)

釈迦涅槃像は、善光寺では本尊に次いで尊い仏さまとされ、こちらも、北向観音堂のように、

善光寺が来世の神さまであるのに対し、現世の神さまとされ、

両方を詣ることで御利益があるとされています。

この日、釈迦堂前には回向柱も立てられ、大勢の参拝客で賑わっていました。

そして、いよいよ長野善光寺さんへ。

続く

りょう

上田市といえば、今夏公開の『サマーウォーズ』の舞台としても話題となっていますね。

長野新幹線上田駅から上田電鉄別所線に乗り換えて約30分。

(上田電鉄別所線。右手の車両は、

初代「丸窓電車」の愛称で親しまれたモハ5250型(昭和2年製造))

終点の別所温泉駅にあるのが『北向観音堂』です。

(北向観音堂参道入口)

北向観音堂の歴史は古く、825年この地に別所温泉を開いた

慈覚大師円仁の創建と伝えられています。

北向観音堂の御本尊は千手観音菩薩で、

その名のとおり善光寺に対して北向きに安置され、

南向きの善光寺阿弥陀如来と相対しているところから、

善光寺に参拝したら北向観音堂にも参拝しないと片詣りとなって、

願い事がかなわないと云われています。

また、善光寺が来世の利益、北向観音が現世の利益をもたらすとされているのも、

両詣りの由縁となっています。

北向観音は、古くから厄除け観音としても知られています。

(観音堂より善光寺方面を望む)

そして、ここ北向観音堂では、別所温泉だけに手水舎の水が温泉なんです。

口に含むと柔らかい口当たりとともに、ほのかに硫黄の香りが広がります。

(北向観音堂境内)

また、境内には樹齢1,200年、県天然記念物でもある「愛染カツラ」の木もあります。

(愛染カツラ)

別所温泉には、北向観音堂以外にも、魅力的な場所がたくさんあります。

また、ゆっくり訪れたいですね。

(現在の丸窓電車から望む車窓。(合成写真じゃないですよ・汗))

続いて訪れたのが、長野善光寺のすぐ隣、釈迦涅槃像で有名な、善光寺世尊院釈迦堂です。

転校生日記でも、以前七福神めぐり記事の中で何度か紹介(毘沙門天)しましたよね。

(世尊院釈迦堂)

釈迦涅槃像は、善光寺では本尊に次いで尊い仏さまとされ、こちらも、北向観音堂のように、

善光寺が来世の神さまであるのに対し、現世の神さまとされ、

両方を詣ることで御利益があるとされています。

この日、釈迦堂前には回向柱も立てられ、大勢の参拝客で賑わっていました。

そして、いよいよ長野善光寺さんへ。

続く

りょう

2009年09月15日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ

御開帳訪問記 前編

長野善光寺では、4月5日から5月31日まで、

7年に一度となる善光寺前立本尊の御開帳が催行され、

主催者発表では、期間中673万人もの人々が訪れたそうです。

さて、長野善光寺には、さまざまな伝説や言い伝えがありますが、

そのなかのひとつに「片詣り」という言葉があります。

つまり、長野善光寺詣りだけでは、必ずしも参拝が完了していないということですね。

本日は、そんな「片詣り」を完結する旅とともに、善光寺御開帳時の賑わいを皆さまに紹介したいと思います。

それでは、まず長野県飯田市に向かいます。

君が空ゆく風なら

僕は地に咲く花になる

君の笑顔に揺らされて

やさしい景色をつくろう

ああ恋すれど、胸はまたふるえて

うちあけられない、いいだせない

飯田線のバラード♪

(山本正之『飯田線のバラード』より)

飯田駅から飯田線に揺られること12分。

(飯田線)

「一度詣れよ元善光寺、長野だけでは片詣り」

到着したのは、長野県飯田市の『元善光寺』です。

(元善光寺入口)

元善光寺の縁起は、今から1400年前の推古10年、

現在の飯田市座光寺の住人・本多善光卿が、

難波の堀江から一光三尊の御本尊(阿弥陀如来さま)をお迎えしたのが起源とされています。

その後41年を過ぎた皇極天皇元年、命により座光寺の御本尊様は、

現在の長野市に遷座され、そこに建てられたお寺が善光卿の名前をとって

「善光寺」と名づけられ、今日まで至っています。

それから、飯田の座光寺には、勅命により木彫りで同じ御本尊が残され、

「元善光寺」と呼ばれるようになったそうです。

しかしながら、その時仏勅によって、

「毎月半ば15日間は必ずこの麻績の古里に帰りきて衆生を化益せん」という

御請願も残されました。

そこから、長野の善光寺と飯田の元善光寺の両方にお詣りしなければ、

片詣りと云われる由縁となっています。

(仏さまが、長野善光寺をお留守にしている時もあるということでしょうか)。

ここ元善光寺でも、長野善光寺にあわせて、七年に一度の御開帳中。

今年は、史上初めて全国6善光寺の同時御開帳も実施されました。

(元善光寺境内)

また、飯田市内では、この地名産のりんごの木が満開に咲き誇って、

やわらかい香りで道行く人々を迎えてくれていました。

(りんごの花)

飯田市内の散策については、別の機会にレポートできればと思います。

(路地サミットにも登場した飯田のまちづくりの特徴でもある裏界線)

つづく

りょう

7年に一度となる善光寺前立本尊の御開帳が催行され、

主催者発表では、期間中673万人もの人々が訪れたそうです。

さて、長野善光寺には、さまざまな伝説や言い伝えがありますが、

そのなかのひとつに「片詣り」という言葉があります。

つまり、長野善光寺詣りだけでは、必ずしも参拝が完了していないということですね。

本日は、そんな「片詣り」を完結する旅とともに、善光寺御開帳時の賑わいを皆さまに紹介したいと思います。

それでは、まず長野県飯田市に向かいます。

君が空ゆく風なら

僕は地に咲く花になる

君の笑顔に揺らされて

やさしい景色をつくろう

ああ恋すれど、胸はまたふるえて

うちあけられない、いいだせない

飯田線のバラード♪

(山本正之『飯田線のバラード』より)

飯田駅から飯田線に揺られること12分。

(飯田線)

「一度詣れよ元善光寺、長野だけでは片詣り」

到着したのは、長野県飯田市の『元善光寺』です。

(元善光寺入口)

元善光寺の縁起は、今から1400年前の推古10年、

現在の飯田市座光寺の住人・本多善光卿が、

難波の堀江から一光三尊の御本尊(阿弥陀如来さま)をお迎えしたのが起源とされています。

その後41年を過ぎた皇極天皇元年、命により座光寺の御本尊様は、

現在の長野市に遷座され、そこに建てられたお寺が善光卿の名前をとって

「善光寺」と名づけられ、今日まで至っています。

それから、飯田の座光寺には、勅命により木彫りで同じ御本尊が残され、

「元善光寺」と呼ばれるようになったそうです。

しかしながら、その時仏勅によって、

「毎月半ば15日間は必ずこの麻績の古里に帰りきて衆生を化益せん」という

御請願も残されました。

そこから、長野の善光寺と飯田の元善光寺の両方にお詣りしなければ、

片詣りと云われる由縁となっています。

(仏さまが、長野善光寺をお留守にしている時もあるということでしょうか)。

ここ元善光寺でも、長野善光寺にあわせて、七年に一度の御開帳中。

今年は、史上初めて全国6善光寺の同時御開帳も実施されました。

(元善光寺境内)

また、飯田市内では、この地名産のりんごの木が満開に咲き誇って、

やわらかい香りで道行く人々を迎えてくれていました。

(りんごの花)

飯田市内の散策については、別の機会にレポートできればと思います。

(路地サミットにも登場した飯田のまちづくりの特徴でもある裏界線)

つづく

りょう

2009年09月14日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │未来に紡ぐ

第二回したまちコメディ映画祭in台東、迫る!

2009年9月21日(月・祝)~25日(金)に開催される第二回したまちコメディ映画祭in台東。

いよいよ開催が迫って参りました。

「したコメ」は、

「映画(Cinema)」

「したまち(Old town)」

「笑い(Comedy)」

という3つの要素を掛け合わせた、映画、喜劇を中心に

下町の浅草、上野にて繰り広げられる住民参加型の映画祭。

今年初の開催となる<短編コンペティション したまちコメディ大賞2009>は

注目のプログラムの1つです。

大林宣彦監督を審査委員長をお迎えし、

2009年9月23日(水・祝)15:45開場/16:00開演で

選りすぐりのまちコメディ大賞2009候補作品10作品が

浅草中映劇場にて上映され、初のグランプリが決定します。

今年4月15日から7月14日までの3ヶ月間にわたり、

上映時間20分以内のオリジナル・コメディ作品を募集したところ、

全国から数多くのご応募があった力作揃いだそうです。

亡くなったお父様の50年前の映像を息子さんが再編集した

『押入れから出てきた謎のコメディ映画 マダムと押売り』など

作品紹介を読んだだけでも期待が高まります。

短編コンペティション したまちコメディ大賞2009 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

他にもNAGANO映画祭に一昨年来祭頂いた立川志らく師匠が

トークショーで登場する

<~昭和の光と闇を体現した喜劇人の世界~生誕100年周年 「伴淳三郎」特集や、

台東区フイルムコミッション支援作品上映など見逃せない企画ばかりです。

いよいよ開催が迫って参りました。

「したコメ」は、

「映画(Cinema)」

「したまち(Old town)」

「笑い(Comedy)」

という3つの要素を掛け合わせた、映画、喜劇を中心に

下町の浅草、上野にて繰り広げられる住民参加型の映画祭。

今年初の開催となる<短編コンペティション したまちコメディ大賞2009>は

注目のプログラムの1つです。

大林宣彦監督を審査委員長をお迎えし、

2009年9月23日(水・祝)15:45開場/16:00開演で

選りすぐりのまちコメディ大賞2009候補作品10作品が

浅草中映劇場にて上映され、初のグランプリが決定します。

今年4月15日から7月14日までの3ヶ月間にわたり、

上映時間20分以内のオリジナル・コメディ作品を募集したところ、

全国から数多くのご応募があった力作揃いだそうです。

亡くなったお父様の50年前の映像を息子さんが再編集した

『押入れから出てきた謎のコメディ映画 マダムと押売り』など

作品紹介を読んだだけでも期待が高まります。

短編コンペティション したまちコメディ大賞2009 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

他にもNAGANO映画祭に一昨年来祭頂いた立川志らく師匠が

トークショーで登場する

<~昭和の光と闇を体現した喜劇人の世界~生誕100年周年 「伴淳三郎」特集や、

台東区フイルムコミッション支援作品上映など見逃せない企画ばかりです。

2009年09月13日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(3) │各地映画祭巡り

善光寺門前 権堂路地めぐりツアー

来週土曜日9/19日は9/26日の<権堂劇場★国定忠治まつり>に先駆けて、

小林一郎様(長野郷土史研究会会長)、

小林玲子様(歴史の町長野を紡ぐ会代表)を講師にお迎えしての、

善光寺門前 権堂路地めぐりツアーが開催されます。

「転校生 さよならあなた」のロケ地もご紹介下さるようで、とても楽しみです。

併せて、権堂を市民や観光客に説明できる案内人を養成される

という事でひがしざわの毎日通る通勤路でもありますし、

詳しくなって皆様をご案内したいとは思っているのですが。。。

過日長野市ボランティアセンターさん開催の

<まちの縁側大楽 水路と中心市街地>編で

権堂を流れる中沢川と妻科の鐘鋳川を巡る案内人を務めたのですが、

案の定というかきっちりと方向を見失い「川、どこーっ!」と叫び、案内する方に

「川はあっちだよ」と逆にご案内頂いたなさけないひがしざわでございます。。。

第1回目の9月19日(土) 時間は14:00~15:30 となっております。

(第2回目もございます。 9月26日(土)10:00~11:30です。)

秋葉神社前にご集合頂き、コースは

①秋葉神社~勢獅子像~相生座~忠次の柳跡~②地蔵庵~③金刀毘羅社~

④往生院・⑤弁天社~表権堂通り~⑥明行寺~柳通り~⑦四条霊社・国定忠次の墓

参加費は、無料、お申込みは不要という事でお気軽に参加頂けます。

そして、19日からイベント会場、権堂商店街の各店舗様で

<商店街・史跡めぐりマップ>と権堂商店街の<割引券>も配布頂けるそうで、

更に楽しい&お得なまち巡りになりそうです。

小林一郎様(長野郷土史研究会会長)、

小林玲子様(歴史の町長野を紡ぐ会代表)を講師にお迎えしての、

善光寺門前 権堂路地めぐりツアーが開催されます。

「転校生 さよならあなた」のロケ地もご紹介下さるようで、とても楽しみです。

併せて、権堂を市民や観光客に説明できる案内人を養成される

という事でひがしざわの毎日通る通勤路でもありますし、

詳しくなって皆様をご案内したいとは思っているのですが。。。

過日長野市ボランティアセンターさん開催の

<まちの縁側大楽 水路と中心市街地>編で

権堂を流れる中沢川と妻科の鐘鋳川を巡る案内人を務めたのですが、

案の定というかきっちりと方向を見失い「川、どこーっ!」と叫び、案内する方に

「川はあっちだよ」と逆にご案内頂いたなさけないひがしざわでございます。。。

第1回目の9月19日(土) 時間は14:00~15:30 となっております。

(第2回目もございます。 9月26日(土)10:00~11:30です。)

秋葉神社前にご集合頂き、コースは

①秋葉神社~勢獅子像~相生座~忠次の柳跡~②地蔵庵~③金刀毘羅社~

④往生院・⑤弁天社~表権堂通り~⑥明行寺~柳通り~⑦四条霊社・国定忠次の墓

参加費は、無料、お申込みは不要という事でお気軽に参加頂けます。

そして、19日からイベント会場、権堂商店街の各店舗様で

<商店街・史跡めぐりマップ>と権堂商店街の<割引券>も配布頂けるそうで、

更に楽しい&お得なまち巡りになりそうです。

2009年09月12日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(2) │まち巡り

七瀬の土地を訪ねて ⑩ ~松崎編~ 後編

次に訪れたのが、七瀬の母・田中静子(中村久美さん)が、

交通事故にあった交差点。

こちらは、石井豆腐店前の交差点(松崎町松崎63番)になります。

(お豆腐屋さんは、現在営業されていないようです。)

そして、残念ながら命を落とした母・静子の葬儀が執り行われたお寺が、

萬法山帰一寺(松崎町船田39番)です。

(帰一寺入口)

(本堂。劇中、葬儀が執り行われた場所。)

現在の本堂は、1848年に建造されたものだそうです。

(水野美紀さんが降りていった杉並木)

また、七瀬の友人・真弓瑠璃(柳原可奈子さん)が七瀬の実家を訪れる前に画面に映った、

高台から七瀬の住む港町の全景を臨むシーン。

こちらは、牛原山町民の森の展望塔からの眺めです。

(松崎漁港を臨む)

(展望塔。昇っていて、倒れはしないかと少し落ち着かず・汗)

(ドラマでは、中腹から撮影したシーンもありましたね。)

ちなみに、七瀬の働いていた老人ホームは、ここ松崎町内ではなく、

神奈川県三浦市にあるのですが、人が住んでいる場所でもあるため詳細は避けさせていただきます。

そしてそして、第8回「能力の真実」で、七瀬役の蓮佛美沙子さんのカラオケ

(柴咲コウさんの「ひと恋めぐり」でしたね)が衝撃的だった松崎観光ホテル。

こちらは、公共の宿・伊豆まつざき荘(松崎町江奈210番)です。

(伊豆まつざき荘)

ドラマとは関係ありませんが、まち歩きの道中、遊び心たっぷりなお店も見つけました。

(ガン○ム&エヴァン○リオン?)

次回は、伊豆松崎町の岩地温泉をめぐります。

りょう

交通事故にあった交差点。

こちらは、石井豆腐店前の交差点(松崎町松崎63番)になります。

(お豆腐屋さんは、現在営業されていないようです。)

そして、残念ながら命を落とした母・静子の葬儀が執り行われたお寺が、

萬法山帰一寺(松崎町船田39番)です。

(帰一寺入口)

(本堂。劇中、葬儀が執り行われた場所。)

現在の本堂は、1848年に建造されたものだそうです。

(水野美紀さんが降りていった杉並木)

また、七瀬の友人・真弓瑠璃(柳原可奈子さん)が七瀬の実家を訪れる前に画面に映った、

高台から七瀬の住む港町の全景を臨むシーン。

こちらは、牛原山町民の森の展望塔からの眺めです。

(松崎漁港を臨む)

(展望塔。昇っていて、倒れはしないかと少し落ち着かず・汗)

(ドラマでは、中腹から撮影したシーンもありましたね。)

ちなみに、七瀬の働いていた老人ホームは、ここ松崎町内ではなく、

神奈川県三浦市にあるのですが、人が住んでいる場所でもあるため詳細は避けさせていただきます。

そしてそして、第8回「能力の真実」で、七瀬役の蓮佛美沙子さんのカラオケ

(柴咲コウさんの「ひと恋めぐり」でしたね)が衝撃的だった松崎観光ホテル。

こちらは、公共の宿・伊豆まつざき荘(松崎町江奈210番)です。

(伊豆まつざき荘)

ドラマとは関係ありませんが、まち歩きの道中、遊び心たっぷりなお店も見つけました。

(ガン○ム&エヴァン○リオン?)

次回は、伊豆松崎町の岩地温泉をめぐります。

りょう