第25回高崎映画祭の授賞式

第25回高崎映画祭の授賞式のチケットの発売が3/12日に迫ってまいりました。

『時をかける少女』で最優秀主演女優賞を受賞した仲里依紗さんは授賞式に出席が決定したそうです。

他にも同じく『ゲゲゲの女房』で最優秀主演女優賞を受賞した吹石一恵さん、

『ヘヴンズ ストーリー』で最優秀主演男優賞を受賞した長谷川朝晴さん、

『ヘヴンズ ストーリー』で最優秀助演女優賞を受賞した山崎ハコさん、

『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』で優秀助演男優賞を受賞した宮﨑将さんが授賞式に出席と、

さすが高崎映画祭、受賞された皆様が全員ご出席と綺羅星のようです。

蓮佛美沙子さんが受賞した最優秀新人女優賞は『ヘヴンズ ストーリー』の

寉岡萌希さんです。

これからの活躍が楽しみですね。

第25回高崎映画祭授賞式 ←詳しくはこちらをクリック下さい。

チケットの争奪戦が予想されますね。

どうぞおお忘れなく。

『時をかける少女』で最優秀主演女優賞を受賞した仲里依紗さんは授賞式に出席が決定したそうです。

他にも同じく『ゲゲゲの女房』で最優秀主演女優賞を受賞した吹石一恵さん、

『ヘヴンズ ストーリー』で最優秀主演男優賞を受賞した長谷川朝晴さん、

『ヘヴンズ ストーリー』で最優秀助演女優賞を受賞した山崎ハコさん、

『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』で優秀助演男優賞を受賞した宮﨑将さんが授賞式に出席と、

さすが高崎映画祭、受賞された皆様が全員ご出席と綺羅星のようです。

蓮佛美沙子さんが受賞した最優秀新人女優賞は『ヘヴンズ ストーリー』の

寉岡萌希さんです。

これからの活躍が楽しみですね。

第25回高崎映画祭授賞式 ←詳しくはこちらをクリック下さい。

チケットの争奪戦が予想されますね。

どうぞおお忘れなく。

2011年03月09日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

ららヨコハマ映画祭

TOHOシネマズららぽーと横浜にて開催される

ららヨコハマ映画祭の速報です。

ヨコハマ映画祭 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

4/9(土)に谷口正晃監督の「時をかける少女」が上映されます。

また詳細が決まり次第改めてお知らせ致します。

ららヨコハマ映画祭の速報です。

ヨコハマ映画祭 ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

4/9(土)に谷口正晃監督の「時をかける少女」が上映されます。

また詳細が決まり次第改めてお知らせ致します。

2011年03月06日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

ミューズ シネマ・セレクション 特別対談と落語の夜

2007年「みすずかるしなのNAGANO映画祭」にゲストとしてお呼びした立川志らく師匠。

大林宣彦監督とのトークショーが大好評でした。

このブログでお知らせがもれてしまいましたが、昨年12/12に

「志らく、大林宣彦映画を語る」舞台“あした”のビデオ上映あり

-というイベントがありました。

そして2011年3月19日(土)~年3月20日(日)に

ミューズ シネマ・セレクション

世界が注目する日本映画たち PartXI ←詳しい上映スケジュール等はこちらをクリック下さい☆

という所沢で開催する映画祭がありますが、

3月18日(金)の前夜祭にて18:15開場/18:30~

「特別対談と落語の夜」として志らく師匠が登場します。

お近くの方はお見逃がしなく。

大林宣彦監督とのトークショーが大好評でした。

このブログでお知らせがもれてしまいましたが、昨年12/12に

「志らく、大林宣彦映画を語る」舞台“あした”のビデオ上映あり

-というイベントがありました。

そして2011年3月19日(土)~年3月20日(日)に

ミューズ シネマ・セレクション

世界が注目する日本映画たち PartXI ←詳しい上映スケジュール等はこちらをクリック下さい☆

という所沢で開催する映画祭がありますが、

3月18日(金)の前夜祭にて18:15開場/18:30~

「特別対談と落語の夜」として志らく師匠が登場します。

お近くの方はお見逃がしなく。

2011年03月01日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

2月17日...山村浩二自選傑作集他上映

いよいよ明日から特別上映会が長野グランドシネマズさんで開催されます。

まだ申し込みは受け付けていらっしゃるようなので、

ご都合がつく方はまたとない機会なのでお出掛け下さい。

以下案内です。

清泉女学院大学では、2011年度より新たに「現代コミュニケーションコース」が

設置されることを記念して3日間連続の映画上映会を開催いたします。

アニメーションの世界 動く絵のコミュニケーション力

― 手作りの短編から親子で楽しむ長編アニメまで ―

◆日 時 2011年2月17日(木)

・18日(金) 18:00~

2月19日(土) 14:30~

◆場 所 長野グランドシネマズ

長野市権堂町1506

◆上映映画

2月17日...山村浩二自選傑作集

NHK「プチ クレイ」でもおなじみ、アヌシー、ザグレブ、ヒロシマの国際アニメーション映画祭で

グランプリ三冠の快挙を遂げ、米国アカデミー賞の候補ともなった日本を代表するアニメーション作家、

山村浩二さんが自らセレクトした傑作を上映します。

「ひゃっかずかん」、「カロとピヨブプトーあめのひ」「キップリングJr」「頭山」「年をとった鰐」「Fig」「こどもの形而上学」

2月18日...最新ヨーロッパ短編アニメ傑作選

アヌシー国際アニメーション映画祭やベルリン国際映画祭での受賞作などヨーロッパの

女性作家や若手作家の最新短編を中心に長野では初公開となる話題作を上映。

「アングリーマン~怒る男~」(ノルウェー)「ジョゼットのひとり遊び」(独)「水泳王ジャンフランソワ」(仏)

「ことばの狩人」(仏)「お誕生会」(デンマーク)「生命の線」(独)6本、

日本語字幕付、中学生以上向きの約1時間の上映。

*「アングリーマン」はDVに悩むこどもたちがノルウェー国王宛てに書いた手紙を王自身が読み、

王宮に招き、こどもたちの問題に耳を傾けた実話に基づく物語です。

2月19日...片渕須直監督と一緒に見る『マイマイ新子と千年の魔法』

髙樹のぶ子さんの自伝的小説『マイマイ新子』を原作とする文部科学省特選の長編アニメーションを上映します。

各地でロングランヒットを続けた親子でお楽しみいただける作品です。

上映後、本作監督である片渕須直さんと

日本アニメーション学会会長横田正夫さんによるミニトークを予定しています。

◆料 金 500円(資料代金)

◆お申込み方法

ご希望上映日、氏名、電話番号をEメール、FAX、またはお電話でお知らせください。

座席に限りがございますので、各上映のお申込みは先着順とさせていただきます。

満席になり次第終了とさせていただきます。

お申込み先:清泉女学院 地域連携センター

TEL 026-295-1325

FAX 026-295-1926

E-mail chiiki@seisen-jc.ac.jp

清泉女学院大学公式サイト ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

まだ申し込みは受け付けていらっしゃるようなので、

ご都合がつく方はまたとない機会なのでお出掛け下さい。

以下案内です。

清泉女学院大学では、2011年度より新たに「現代コミュニケーションコース」が

設置されることを記念して3日間連続の映画上映会を開催いたします。

アニメーションの世界 動く絵のコミュニケーション力

― 手作りの短編から親子で楽しむ長編アニメまで ―

◆日 時 2011年2月17日(木)

・18日(金) 18:00~

2月19日(土) 14:30~

◆場 所 長野グランドシネマズ

長野市権堂町1506

◆上映映画

2月17日...山村浩二自選傑作集

NHK「プチ クレイ」でもおなじみ、アヌシー、ザグレブ、ヒロシマの国際アニメーション映画祭で

グランプリ三冠の快挙を遂げ、米国アカデミー賞の候補ともなった日本を代表するアニメーション作家、

山村浩二さんが自らセレクトした傑作を上映します。

「ひゃっかずかん」、「カロとピヨブプトーあめのひ」「キップリングJr」「頭山」「年をとった鰐」「Fig」「こどもの形而上学」

2月18日...最新ヨーロッパ短編アニメ傑作選

アヌシー国際アニメーション映画祭やベルリン国際映画祭での受賞作などヨーロッパの

女性作家や若手作家の最新短編を中心に長野では初公開となる話題作を上映。

「アングリーマン~怒る男~」(ノルウェー)「ジョゼットのひとり遊び」(独)「水泳王ジャンフランソワ」(仏)

「ことばの狩人」(仏)「お誕生会」(デンマーク)「生命の線」(独)6本、

日本語字幕付、中学生以上向きの約1時間の上映。

*「アングリーマン」はDVに悩むこどもたちがノルウェー国王宛てに書いた手紙を王自身が読み、

王宮に招き、こどもたちの問題に耳を傾けた実話に基づく物語です。

2月19日...片渕須直監督と一緒に見る『マイマイ新子と千年の魔法』

髙樹のぶ子さんの自伝的小説『マイマイ新子』を原作とする文部科学省特選の長編アニメーションを上映します。

各地でロングランヒットを続けた親子でお楽しみいただける作品です。

上映後、本作監督である片渕須直さんと

日本アニメーション学会会長横田正夫さんによるミニトークを予定しています。

◆料 金 500円(資料代金)

◆お申込み方法

ご希望上映日、氏名、電話番号をEメール、FAX、またはお電話でお知らせください。

座席に限りがございますので、各上映のお申込みは先着順とさせていただきます。

満席になり次第終了とさせていただきます。

お申込み先:清泉女学院 地域連携センター

TEL 026-295-1325

FAX 026-295-1926

E-mail chiiki@seisen-jc.ac.jp

清泉女学院大学公式サイト ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

2011年02月16日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

2011年第25回高崎映画祭

このブログで仲里依紗さんが「時をかける少女」で2011年第25回高崎映画祭

「最優秀主演女優賞」を受賞された事をお知らせ致しましたが、

昨日2011年高崎映画祭の公式スケジュールが発表になりました。

2011年第25回高崎映画祭公式サイト ←詳しくはこちらをクリック下さい。

3/26(土)~4/10(日)まで、16日間54作品が上映されますが、

「時をかける少女」は3/26日(土)高崎市文化会館にてオープニング上映として10時から上映、

授賞式は3/27日(日)14時40分からの「ゲゲゲの女房」の上映後です。

授賞式のチケット発売は3/12からですが争奪戦が繰り広げられそうですね。

「最優秀主演女優賞」を受賞された事をお知らせ致しましたが、

昨日2011年高崎映画祭の公式スケジュールが発表になりました。

2011年第25回高崎映画祭公式サイト ←詳しくはこちらをクリック下さい。

3/26(土)~4/10(日)まで、16日間54作品が上映されますが、

「時をかける少女」は3/26日(土)高崎市文化会館にてオープニング上映として10時から上映、

授賞式は3/27日(日)14時40分からの「ゲゲゲの女房」の上映後です。

授賞式のチケット発売は3/12からですが争奪戦が繰り広げられそうですね。

2011年02月09日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

アニメーションの世界 動く絵のコミュニケーション力

みすずかるしなのNAGANO映画祭でご協力頂いた清泉女学院大学様より

映画上映会のお知らせを頂きました。

普段長野ではスクリーンで見ることができないアニメーションを集めた夢のようなプログラムです。

3日間いずれもお見逃しなく。

以下案内を転記致します。

清泉女学院大学では、2011年度より新たに「現代コミュニケーションコース」が

設置されることを記念して3日間連続の映画上映会を開催いたします。

アニメーションの世界 動く絵のコミュニケーション力

― 手作りの短編から親子で楽しむ長編アニメまで ―

◆日 時 2011年2月17日(木)

・18日(金) 18:00~

2月19日(土) 14:30~

◆場 所 長野グランドシネマズ

長野市権堂町1506

◆上映映画

2月17日...山村浩二自選傑作集

NHK「プチ クレイ」でもおなじみ、アヌシー、ザグレブ、ヒロシマの国際アニメーション映画祭で

グランプリ三冠の快挙を遂げ、米国アカデミー賞の候補ともなった日本を代表するアニメーション作家、

山村浩二さんが自らセレクトした傑作を上映します。

「ひゃっかずかん」、「カロとピヨブプトーあめのひ」「キップリングJr」「頭山」「年をとった鰐」「Fig」「こどもの形而上学」

2月18日...最新ヨーロッパ短編アニメ傑作選

アヌシー国際アニメーション映画祭やベルリン国際映画祭での受賞作などヨーロッパの

女性作家や若手作家の最新短編を中心に長野では初公開となる話題作を上映。

「アングリーマン~怒る男~」(ノルウェー)「ジョゼットのひとり遊び」(独)「水泳王ジャンフランソワ」(仏)

「ことばの狩人」(仏)「お誕生会」(デンマーク)「生命の線」(独)6本、

日本語字幕付、中学生以上向きの約1時間の上映。

*「アングリーマン」はDVに悩むこどもたちがノルウェー国王宛てに書いた手紙を王自身が読み、

王宮に招き、こどもたちの問題に耳を傾けた実話に基づく物語です。

2月19日...片渕須直監督と一緒に見る『マイマイ新子と千年の魔法』

髙樹のぶ子さんの自伝的小説『マイマイ新子』を原作とする文部科学省特選の長編アニメーションを上映します。

各地でロングランヒットを続けた親子でお楽しみいただける作品です。

上映後、本作監督である片渕須直さんと

日本アニメーション学会会長横田正夫さんによるミニトークを予定しています。

◆料 金 500円(資料代金)

◆お申込み方法

ご希望上映日、氏名、電話番号をEメール、FAX、またはお電話でお知らせください。

座席に限りがございますので、各上映のお申込みは先着順とさせていただきます。

満席になり次第終了とさせていただきます。

お申込み先:清泉女学院 地域連携センター

TEL 026-295-1325

FAX 026-295-1926

E-mail chiiki@seisen-jc.ac.jp

清泉女学院大学公式サイト ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

映画上映会のお知らせを頂きました。

普段長野ではスクリーンで見ることができないアニメーションを集めた夢のようなプログラムです。

3日間いずれもお見逃しなく。

以下案内を転記致します。

清泉女学院大学では、2011年度より新たに「現代コミュニケーションコース」が

設置されることを記念して3日間連続の映画上映会を開催いたします。

アニメーションの世界 動く絵のコミュニケーション力

― 手作りの短編から親子で楽しむ長編アニメまで ―

◆日 時 2011年2月17日(木)

・18日(金) 18:00~

2月19日(土) 14:30~

◆場 所 長野グランドシネマズ

長野市権堂町1506

◆上映映画

2月17日...山村浩二自選傑作集

NHK「プチ クレイ」でもおなじみ、アヌシー、ザグレブ、ヒロシマの国際アニメーション映画祭で

グランプリ三冠の快挙を遂げ、米国アカデミー賞の候補ともなった日本を代表するアニメーション作家、

山村浩二さんが自らセレクトした傑作を上映します。

「ひゃっかずかん」、「カロとピヨブプトーあめのひ」「キップリングJr」「頭山」「年をとった鰐」「Fig」「こどもの形而上学」

2月18日...最新ヨーロッパ短編アニメ傑作選

アヌシー国際アニメーション映画祭やベルリン国際映画祭での受賞作などヨーロッパの

女性作家や若手作家の最新短編を中心に長野では初公開となる話題作を上映。

「アングリーマン~怒る男~」(ノルウェー)「ジョゼットのひとり遊び」(独)「水泳王ジャンフランソワ」(仏)

「ことばの狩人」(仏)「お誕生会」(デンマーク)「生命の線」(独)6本、

日本語字幕付、中学生以上向きの約1時間の上映。

*「アングリーマン」はDVに悩むこどもたちがノルウェー国王宛てに書いた手紙を王自身が読み、

王宮に招き、こどもたちの問題に耳を傾けた実話に基づく物語です。

2月19日...片渕須直監督と一緒に見る『マイマイ新子と千年の魔法』

髙樹のぶ子さんの自伝的小説『マイマイ新子』を原作とする文部科学省特選の長編アニメーションを上映します。

各地でロングランヒットを続けた親子でお楽しみいただける作品です。

上映後、本作監督である片渕須直さんと

日本アニメーション学会会長横田正夫さんによるミニトークを予定しています。

◆料 金 500円(資料代金)

◆お申込み方法

ご希望上映日、氏名、電話番号をEメール、FAX、またはお電話でお知らせください。

座席に限りがございますので、各上映のお申込みは先着順とさせていただきます。

満席になり次第終了とさせていただきます。

お申込み先:清泉女学院 地域連携センター

TEL 026-295-1325

FAX 026-295-1926

E-mail chiiki@seisen-jc.ac.jp

清泉女学院大学公式サイト ←詳しくはこちらをクリック下さい☆

2011年01月31日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも⑫

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その12:芦別映画、これからに向けて。

宣「さて、いよいよ芦別映画が動き始めました。

20年が近づくなか、評詞くんや皆さんの想いを受けて、

どうすれば応えられるか恭子プロデューサーはずっと考え続けていて、

長谷川さんの作品にたどり着いたんです。まず恭子さんから。」

恭「長谷川さんに出会えたことが芦別映画に踏み切るきっかけとなりました。

どういう作品になるかまだ分かりませんが、長谷川さんには早い時期に準備稿をいただいて、

役者さんやスタッフ・・・一番大変なのは予算ですが(笑)決めてゆきます。

皆さんとご一緒に、ずっと心に残る映画を作りたいと思っています。」

宣「では長谷川さん。」

長「大きなストーリーは・・・

(あらすじにかかわるお話をされましたが、ネタバレなので控えます^^。)

1つだけ言えるのは、エリアを限定せず

全国どこでもあてはまる普遍的な物語として描こうということ。

それを監督に作品として仕上げていただくなかで

芦別ならではの魅力が浮かび上がったらと思っています。」

宣「<映画の学校>といって、学校では学べない

人の生き方や社会のあり方を学べるのが昔の映画の良さでした。

最近は映画もだんだん小津さんのいう<流行に従い>過ぎて、

重要な道徳や、自分に従うべき芸術のようなものが失われてきています。

映画だけではなく日本中が何か大切なものを失ってきている。

私たちが映画を通じて、失った大切なものやこれから生かしてゆくべきもの、

未来に生きる子供たちのためどんな世の中を作ってゆくか学ぶのはとても大切です。

芦別からそういう映画を作ってゆきましょう。

私たちが作るのではなく、皆さんと一緒にこしらえたいと思います。よろしくお願いします。

梅田さん、皆さんのご努力でここにたどり着きました。嬉しいですね。」

梅「12年前参加されたオ・ミポさんが監督さんになりこうして作品とともに帰ってきてくださる。

素人ばかりの我々ですが、18年映画学校の目指してきたものが素晴らしいんだと、

今改めて感激しています。

私たちが何をできるのかずっと考えていましたが、大林校長先生やゲストの皆さんのお話を聞いて、

少しずつ悩みが解けてきたような気がします。

いよいよ映画を作る段階になるともっと大きな山や峠を越えてゆかなければなりませんね。」

宣「ありがとうございます。では、はくどうさん、最後に一言どうぞ。」

は「ふるさとビデオに関わるなかで<ふるさととは?>と考えるようになりました。

皆それぞれのふるさとがある。蓄えられてきたビデオ作品の

ライブラリをどう活用するかも考える時期にきています。

来年は19年、そして20年。

今までの受賞作を集めた同窓会的な呼びかけをするのもよいでしょう、もちろん参加は自費で(笑)。

それなら今から呼びかけてゆこうか、という話も出ています。」

宣「20回目が楽しみですね。芦別は北海道の一ふるさとですが、

全国からふるさとのお土産を手に参加くださることでしょう。

今日から来年に向けて準備を始められます。

今日も会場を埋めてくださった皆さんの心がこの学校を豊かにしてくれました。

心からお礼申し上げます。

では最後にメインゲストのオ・ミポさんからメッセージを。」

呉「監督と恭子さんから、一緒に芦別に帰りましょう、映画を持ってとお誘いを受けて、

初めて芦別に来てから12年のあれこれを思い出しました。

昨日ここに着くとますますいろいろな記憶が呼び戻されたばかりか、

当時の想いなども甦って懐かしかったです。

『オカンの嫁入り』はまだ出来立てですが、

今日のことも含めて皆さんそして私自身の記憶にもとどめられる幸せをひしひし感じます。

本当にありがとうございました。」

(大きな拍手、スタッフから花束贈呈。)

宣「以上で今年の映画学校は閉校です、ありがとうございました。おーい評詞くん・・・。

ありがとう!見守っていてね。」(場内途切れることのない拍手のなか、皆さん退場です。)

終了後、監督、恭子さんはじめお世話になった実行委員の方々にご挨拶して会場を後に。

陽が落ち真っ暗になった町を駅に向かい、列車を乗り継いで新千歳経由で帰京、

家に着いたのは今回も24時過ぎでした。

今回も痛感したのは行政と民間どちらも大事だということ。

どちらか一方が抜けても、方向性が異なってもうまくゆきません。

景気動向に大きく左右される民間だけでは限界があり、

かといって、行政が単なる年中行事として義務・形式的に淡々と進め、

街の皆さまがそっぽを向いても方向を誤ります。

それぞれ強みと弱み、特性を生かしつつ補い合って、

手を携えながら一歩一歩進んでいる空気(と決意)が、芦別の取り組みから感じられます。

どこの街でも、生まれ育ち、暮らしている街に対して皆さま多かれ少なかれ想いを抱き「ふるさと」を大切にしていること。

より魅力的にしたいと願っていること。

アプローチや手法こそ違えどどれも崇高で素晴らしい取り組みとして尊重されるべきです。

方向性の違いで時にはぶつかることもあるでしょう。

何事にも熱意と勢い、タイミングは大事ですが、

「やったもの勝ち」で一部の方だけ突っ走ることは避けなければなりません。

(ある街では、イベントを強行したものの事前調整を怠り、感情面の摩擦など禍根を残したり、

また別の街では、企画の方向性そのものが当初の話からあさっての方向に向かって

とうとう立ち消えになったことがあったとか。

臨機応変は是ですが行き当たりばったりは・・・。)

官民・官官・民民問わずよくよく議論を尽くし、落としどころを見つけてコンセンサスをとり

総意をもって進めてゆくことがなにより大切なのでしょうね。

地に足がついた取り組み、19、20回と芦別はこれからも、着実に歩を進めてゆかれる

でしょうし、そうあってほしいものです^^。

しげぞー

◇その12:芦別映画、これからに向けて。

宣「さて、いよいよ芦別映画が動き始めました。

20年が近づくなか、評詞くんや皆さんの想いを受けて、

どうすれば応えられるか恭子プロデューサーはずっと考え続けていて、

長谷川さんの作品にたどり着いたんです。まず恭子さんから。」

恭「長谷川さんに出会えたことが芦別映画に踏み切るきっかけとなりました。

どういう作品になるかまだ分かりませんが、長谷川さんには早い時期に準備稿をいただいて、

役者さんやスタッフ・・・一番大変なのは予算ですが(笑)決めてゆきます。

皆さんとご一緒に、ずっと心に残る映画を作りたいと思っています。」

宣「では長谷川さん。」

長「大きなストーリーは・・・

(あらすじにかかわるお話をされましたが、ネタバレなので控えます^^。)

1つだけ言えるのは、エリアを限定せず

全国どこでもあてはまる普遍的な物語として描こうということ。

それを監督に作品として仕上げていただくなかで

芦別ならではの魅力が浮かび上がったらと思っています。」

宣「<映画の学校>といって、学校では学べない

人の生き方や社会のあり方を学べるのが昔の映画の良さでした。

最近は映画もだんだん小津さんのいう<流行に従い>過ぎて、

重要な道徳や、自分に従うべき芸術のようなものが失われてきています。

映画だけではなく日本中が何か大切なものを失ってきている。

私たちが映画を通じて、失った大切なものやこれから生かしてゆくべきもの、

未来に生きる子供たちのためどんな世の中を作ってゆくか学ぶのはとても大切です。

芦別からそういう映画を作ってゆきましょう。

私たちが作るのではなく、皆さんと一緒にこしらえたいと思います。よろしくお願いします。

梅田さん、皆さんのご努力でここにたどり着きました。嬉しいですね。」

梅「12年前参加されたオ・ミポさんが監督さんになりこうして作品とともに帰ってきてくださる。

素人ばかりの我々ですが、18年映画学校の目指してきたものが素晴らしいんだと、

今改めて感激しています。

私たちが何をできるのかずっと考えていましたが、大林校長先生やゲストの皆さんのお話を聞いて、

少しずつ悩みが解けてきたような気がします。

いよいよ映画を作る段階になるともっと大きな山や峠を越えてゆかなければなりませんね。」

宣「ありがとうございます。では、はくどうさん、最後に一言どうぞ。」

は「ふるさとビデオに関わるなかで<ふるさととは?>と考えるようになりました。

皆それぞれのふるさとがある。蓄えられてきたビデオ作品の

ライブラリをどう活用するかも考える時期にきています。

来年は19年、そして20年。

今までの受賞作を集めた同窓会的な呼びかけをするのもよいでしょう、もちろん参加は自費で(笑)。

それなら今から呼びかけてゆこうか、という話も出ています。」

宣「20回目が楽しみですね。芦別は北海道の一ふるさとですが、

全国からふるさとのお土産を手に参加くださることでしょう。

今日から来年に向けて準備を始められます。

今日も会場を埋めてくださった皆さんの心がこの学校を豊かにしてくれました。

心からお礼申し上げます。

では最後にメインゲストのオ・ミポさんからメッセージを。」

呉「監督と恭子さんから、一緒に芦別に帰りましょう、映画を持ってとお誘いを受けて、

初めて芦別に来てから12年のあれこれを思い出しました。

昨日ここに着くとますますいろいろな記憶が呼び戻されたばかりか、

当時の想いなども甦って懐かしかったです。

『オカンの嫁入り』はまだ出来立てですが、

今日のことも含めて皆さんそして私自身の記憶にもとどめられる幸せをひしひし感じます。

本当にありがとうございました。」

(大きな拍手、スタッフから花束贈呈。)

宣「以上で今年の映画学校は閉校です、ありがとうございました。おーい評詞くん・・・。

ありがとう!見守っていてね。」(場内途切れることのない拍手のなか、皆さん退場です。)

終了後、監督、恭子さんはじめお世話になった実行委員の方々にご挨拶して会場を後に。

陽が落ち真っ暗になった町を駅に向かい、列車を乗り継いで新千歳経由で帰京、

家に着いたのは今回も24時過ぎでした。

今回も痛感したのは行政と民間どちらも大事だということ。

どちらか一方が抜けても、方向性が異なってもうまくゆきません。

景気動向に大きく左右される民間だけでは限界があり、

かといって、行政が単なる年中行事として義務・形式的に淡々と進め、

街の皆さまがそっぽを向いても方向を誤ります。

それぞれ強みと弱み、特性を生かしつつ補い合って、

手を携えながら一歩一歩進んでいる空気(と決意)が、芦別の取り組みから感じられます。

どこの街でも、生まれ育ち、暮らしている街に対して皆さま多かれ少なかれ想いを抱き「ふるさと」を大切にしていること。

より魅力的にしたいと願っていること。

アプローチや手法こそ違えどどれも崇高で素晴らしい取り組みとして尊重されるべきです。

方向性の違いで時にはぶつかることもあるでしょう。

何事にも熱意と勢い、タイミングは大事ですが、

「やったもの勝ち」で一部の方だけ突っ走ることは避けなければなりません。

(ある街では、イベントを強行したものの事前調整を怠り、感情面の摩擦など禍根を残したり、

また別の街では、企画の方向性そのものが当初の話からあさっての方向に向かって

とうとう立ち消えになったことがあったとか。

臨機応変は是ですが行き当たりばったりは・・・。)

官民・官官・民民問わずよくよく議論を尽くし、落としどころを見つけてコンセンサスをとり

総意をもって進めてゆくことがなにより大切なのでしょうね。

地に足がついた取り組み、19、20回と芦別はこれからも、着実に歩を進めてゆかれる

でしょうし、そうあってほしいものです^^。

しげぞー

2011年01月27日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも⑪

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その11:映画作家 オ・ミポ誕生。

恭「源流太鼓は、ミポの作品のなかで最高だと思ってます。

太鼓を叩く青年に<もう帰れよ!>と言われながらも執拗に追いかけていて、

その年代だからこそ撮れた作品だと思います。」

呉「大好きな太鼓チームを追って大分の由布院まで撮りに行きました。

先日『湯布院映画祭』に行ったら太鼓チームのリーダーがご家族で観に来てくださっていました。

舞台挨拶も最前列で観ていただいてとてもうれしかったですね。」

宣「僕は、あれがミポ監督としての実質的デビューと思っています。

超えることは一生できないけれど、超えようという努力が成長につながります。

あまりに素晴らしかったので後の作品は認めなかった。

作品は相対的に見られるものなので、あれを超えない限り褒めないぞと。

劇場映画デビューはサンダンス(サンダンスNHK国際映像作家賞)でしたね。

若手作家からシナリオを募集して認められると映画化のチャンスを与えられるプロジェクト。

私が審査員をしていた間は身内が応募するとえこひいきになるのでさせませんでしたが、

私が辞めた年に恭子さんの勧めでオ・ミポの書いたのが『酒井家のしあわせ』でした。

笑い話があって、審査員の方々が「大林さんのお弟子さんがいらっしゃるというので

どんな助監督さんか緊張して待っていたら何だかお子さんのような女の子が(汗)」と(笑)。」

呉「最終面接の時、精いっぱい胸を張って<失礼します>と会議室に入ると、

ずらりと並んだお偉いさん方の目が点に。

ここじゃないよ、間違えたんじゃないの?的な雰囲気で(笑)。」

宣「そして事務所から独立して『酒井家のしあわせ』でデビュー。

自分の好きな世界を自分で書いたシナリオなのでとてもよくできた映画でしたが、

自分だけの世界という意味で、まだ青さもありました。

その主人公の男の子(森田直幸くん)を

次の『転校生さよならあなた』では主役として借りました。ありがとう(笑)。」

呉「いえいえ、そんな(笑)。」

宣「『オカンの嫁入り』は彼女が初めて自分のものでない原作、

しかも頼まれてというプロの仕事に乗り出した作品ですが、どうやら成果を収めたようです。

では次のご紹介は、この作品の企画制作から配給もしてくださった

角川映画・宣伝部の田中朋子さんです。

『その日のまえに』など私の作品にも携わってくれています。(拍手)」

田「社内で企画を聞いた時点では特段感情があったわけでもないんですが、

撮影開始前に前作『酒井家のしあわせ』をDVDで見て自然だなと。

監督が脚本打ち合わせに来ると

聞いて挨拶に出向いた時の第一印象は<小っちゃくてかわいい♪この方が監督?>という感じで(笑)。

宣伝のポイントは監督の作りたいもののなかにあるので直接お話ししてつかみたいと

思っていて、ほぼ理想通りにできたこの作品には思い入れがあります。」

呉「朋子さんが現場を見にいらした日に限って現場が止まっていたり、

役者さんと役について議論していたり、結構ご心配をおかけしていたと・・・(汗)。」

田「(苦笑しながら)でも試写を観た時に1観客としてボロボロ泣いてしまって

<この作品の宣伝を担当できてとてもうれしい>と監督にお伝えしました。」

呉「今だから言えますが、宣伝Pの朋子さんに試写を観ていただくまで、

自分のやりたいことを分かってもらえるか不安でした。

朋子さんの1観客としての反応を見て初めて、<ああ、よかった>と。」

宣「ハセやんの助言にもあったけれど、監督は責任を持つ仕事ですから、

先輩のいうこともよく聞きながら経験を積み重ねていってほしいですね。

せっかくなので、覚えておくとよい言葉を1つ。小津さんが大事にしていた言葉です。

<どうでもよいことは流行に従う、重要なことは道徳に従う、芸術のことは自分に従う>

意味はじっくり噛み締めてみてください。」

呉「はい。」

(続く)

しげぞー

◇その11:映画作家 オ・ミポ誕生。

恭「源流太鼓は、ミポの作品のなかで最高だと思ってます。

太鼓を叩く青年に<もう帰れよ!>と言われながらも執拗に追いかけていて、

その年代だからこそ撮れた作品だと思います。」

呉「大好きな太鼓チームを追って大分の由布院まで撮りに行きました。

先日『湯布院映画祭』に行ったら太鼓チームのリーダーがご家族で観に来てくださっていました。

舞台挨拶も最前列で観ていただいてとてもうれしかったですね。」

宣「僕は、あれがミポ監督としての実質的デビューと思っています。

超えることは一生できないけれど、超えようという努力が成長につながります。

あまりに素晴らしかったので後の作品は認めなかった。

作品は相対的に見られるものなので、あれを超えない限り褒めないぞと。

劇場映画デビューはサンダンス(サンダンスNHK国際映像作家賞)でしたね。

若手作家からシナリオを募集して認められると映画化のチャンスを与えられるプロジェクト。

私が審査員をしていた間は身内が応募するとえこひいきになるのでさせませんでしたが、

私が辞めた年に恭子さんの勧めでオ・ミポの書いたのが『酒井家のしあわせ』でした。

笑い話があって、審査員の方々が「大林さんのお弟子さんがいらっしゃるというので

どんな助監督さんか緊張して待っていたら何だかお子さんのような女の子が(汗)」と(笑)。」

呉「最終面接の時、精いっぱい胸を張って<失礼します>と会議室に入ると、

ずらりと並んだお偉いさん方の目が点に。

ここじゃないよ、間違えたんじゃないの?的な雰囲気で(笑)。」

宣「そして事務所から独立して『酒井家のしあわせ』でデビュー。

自分の好きな世界を自分で書いたシナリオなのでとてもよくできた映画でしたが、

自分だけの世界という意味で、まだ青さもありました。

その主人公の男の子(森田直幸くん)を

次の『転校生さよならあなた』では主役として借りました。ありがとう(笑)。」

呉「いえいえ、そんな(笑)。」

宣「『オカンの嫁入り』は彼女が初めて自分のものでない原作、

しかも頼まれてというプロの仕事に乗り出した作品ですが、どうやら成果を収めたようです。

では次のご紹介は、この作品の企画制作から配給もしてくださった

角川映画・宣伝部の田中朋子さんです。

『その日のまえに』など私の作品にも携わってくれています。(拍手)」

田「社内で企画を聞いた時点では特段感情があったわけでもないんですが、

撮影開始前に前作『酒井家のしあわせ』をDVDで見て自然だなと。

監督が脚本打ち合わせに来ると

聞いて挨拶に出向いた時の第一印象は<小っちゃくてかわいい♪この方が監督?>という感じで(笑)。

宣伝のポイントは監督の作りたいもののなかにあるので直接お話ししてつかみたいと

思っていて、ほぼ理想通りにできたこの作品には思い入れがあります。」

呉「朋子さんが現場を見にいらした日に限って現場が止まっていたり、

役者さんと役について議論していたり、結構ご心配をおかけしていたと・・・(汗)。」

田「(苦笑しながら)でも試写を観た時に1観客としてボロボロ泣いてしまって

<この作品の宣伝を担当できてとてもうれしい>と監督にお伝えしました。」

呉「今だから言えますが、宣伝Pの朋子さんに試写を観ていただくまで、

自分のやりたいことを分かってもらえるか不安でした。

朋子さんの1観客としての反応を見て初めて、<ああ、よかった>と。」

宣「ハセやんの助言にもあったけれど、監督は責任を持つ仕事ですから、

先輩のいうこともよく聞きながら経験を積み重ねていってほしいですね。

せっかくなので、覚えておくとよい言葉を1つ。小津さんが大事にしていた言葉です。

<どうでもよいことは流行に従う、重要なことは道徳に従う、芸術のことは自分に従う>

意味はじっくり噛み締めてみてください。」

呉「はい。」

(続く)

しげぞー

2011年01月26日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも⑩

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

その10:ゲスト総出演!

宣「では、残り30分、ゲスト全員に出ていただきましょう。

<絵の作家>森泉さん、角川映画宣伝部の田中朋子さん。(客席におられたお二人、あわてて壇上へ。)

大林恭子プロデューサー、それにこの学校からの新人誕生ですから

実行委員長・梅田さんもどうですか。」(椅子が増やされ、皆さん続々と壇上へ。)

宣「まず森泉さんを紹介します。分かりやすくいうと<漫画家>と呼ばれていた職業ですが、

時代が変わり<絵の作家>として作品を発表されています。

今回初参加でいかがですか?」

森「先ほどまで客席で、ただただ面白いなぁと聴いてたんです(苦笑)。

急なご指名で何をお話ししましょう(笑)」

千「客席にいて打ち合わせもなく急に呼び出されたので・・・」(千茱萸さんがフォロー。)

宣「僕がまだモリちゃんをよく知らないころ、

ミポちゃんがうちにあった8ミリで撮った作品にも関わっていたとか。

今思えばフシギな縁だね。」

千「ミポがうちの事務所にいて撮った自主映画が『め』。

そのなかに重要なモチーフとして出てくるイラストを描いたのが彼でした。」

森「大学の同級生の、また友人ということで知り合いました。」

千「これも不思議な縁で、その同級生というのが監督の映画で制作助手していたヤスくん。」

宣「ヤスくん※は何本か制作助手<制作進行>をしてくれていたね。

彼が制作を担当した『なごり雪』でミポさんはスクリプターをしていたわけだ。

本当に縁がつながっているね。僕の知らないところで若い人たちが結びついてゆくのはうれしい限りです。」

(※高橋康進さん。今年2010年、自主映画『ロックアウト』を監督。:しげぞー)

森「<自主映画を作りたい、アニメのパートがあるので画を描いてほしい>とミポ監督に頼まれまして。

自分は当時普通に会社勤めしていたので時間がそうあるわけでもなく、

<何枚くらい?>と訊くと<4、5枚でいいから>と言うので軽い気持ちで請け負ったんです。

そうしたら、シーンを追加したいとか画面を分割したい、

オープニングタイトルも、といつの間にかかなり大量に・・・(苦笑)」

宣「昔は、映画監督になりたいと、撮影所に就職して修業を積んで、年功序列でなったものですが、

今は小さなビデオや8ミリフィルムで一所懸命作ることがメジャーな商業映画にまでつながる時代。

極論すればもうアマチュアとプロの差もなく、

1人の人間としてどれだけ責任を持って自分を表現できるかです。

思えば12年前、あなたの作品に感動した恭子さんが<卒業したらいらっしゃい>

と言ったら本当に事務所に来ちゃった(笑)。」

呉「忘れられないのが恭子さんの第一声で、<あら~本当に来たの?>って(笑)。」

(一同、そして客席も大爆笑)

恭「『ハラブジ』はとてもいい作品だし、ミポ自身にすごく何かを感じて大切に育てたいな、

と親代わりの心境で。今日もこんなふうに芦別の皆さんに観ていただけて感無量です。

本当に成長しましたね(しみじみと)♪」

宣「僕もおやまあと驚きながら見てたんですが、

ある朝、恭子さんが早起きして<新宿に行く>と言うんです。

<何しに行くの?><ビデオキャメラを買いに行くの。ミポに作品を作らせるから。>と。

そのキャメラで彼女の撮った作品に今度は僕がびっくり。

映画だけで世間を知らないとよい監督になれないので、

現場から離れて植樹祭などの仕事でアシスタントとしてついてもらいましたが、

その時作った大分の<源流太鼓>(『由布院源流太鼓』。

第3回長岡インディーズムービーコンペティションでグランプリ)は素晴らしかったね。」

呉「自分では客観的に見られませんが、あの時しか作れない作品だったし、

勢いで恭子さんに<映画を作りたいのでキャメラがほしい>とねだって監督と3人新宿の量販店に・・・。

<なんでこんなところに大林監督が?>と店員さんも怪訝そうで(笑)。

<どれにするの?><これです、これです!>と。前もって調べてもう決めていた(笑)。」

(続く)

しげぞー

その10:ゲスト総出演!

宣「では、残り30分、ゲスト全員に出ていただきましょう。

<絵の作家>森泉さん、角川映画宣伝部の田中朋子さん。(客席におられたお二人、あわてて壇上へ。)

大林恭子プロデューサー、それにこの学校からの新人誕生ですから

実行委員長・梅田さんもどうですか。」(椅子が増やされ、皆さん続々と壇上へ。)

宣「まず森泉さんを紹介します。分かりやすくいうと<漫画家>と呼ばれていた職業ですが、

時代が変わり<絵の作家>として作品を発表されています。

今回初参加でいかがですか?」

森「先ほどまで客席で、ただただ面白いなぁと聴いてたんです(苦笑)。

急なご指名で何をお話ししましょう(笑)」

千「客席にいて打ち合わせもなく急に呼び出されたので・・・」(千茱萸さんがフォロー。)

宣「僕がまだモリちゃんをよく知らないころ、

ミポちゃんがうちにあった8ミリで撮った作品にも関わっていたとか。

今思えばフシギな縁だね。」

千「ミポがうちの事務所にいて撮った自主映画が『め』。

そのなかに重要なモチーフとして出てくるイラストを描いたのが彼でした。」

森「大学の同級生の、また友人ということで知り合いました。」

千「これも不思議な縁で、その同級生というのが監督の映画で制作助手していたヤスくん。」

宣「ヤスくん※は何本か制作助手<制作進行>をしてくれていたね。

彼が制作を担当した『なごり雪』でミポさんはスクリプターをしていたわけだ。

本当に縁がつながっているね。僕の知らないところで若い人たちが結びついてゆくのはうれしい限りです。」

(※高橋康進さん。今年2010年、自主映画『ロックアウト』を監督。:しげぞー)

森「<自主映画を作りたい、アニメのパートがあるので画を描いてほしい>とミポ監督に頼まれまして。

自分は当時普通に会社勤めしていたので時間がそうあるわけでもなく、

<何枚くらい?>と訊くと<4、5枚でいいから>と言うので軽い気持ちで請け負ったんです。

そうしたら、シーンを追加したいとか画面を分割したい、

オープニングタイトルも、といつの間にかかなり大量に・・・(苦笑)」

宣「昔は、映画監督になりたいと、撮影所に就職して修業を積んで、年功序列でなったものですが、

今は小さなビデオや8ミリフィルムで一所懸命作ることがメジャーな商業映画にまでつながる時代。

極論すればもうアマチュアとプロの差もなく、

1人の人間としてどれだけ責任を持って自分を表現できるかです。

思えば12年前、あなたの作品に感動した恭子さんが<卒業したらいらっしゃい>

と言ったら本当に事務所に来ちゃった(笑)。」

呉「忘れられないのが恭子さんの第一声で、<あら~本当に来たの?>って(笑)。」

(一同、そして客席も大爆笑)

恭「『ハラブジ』はとてもいい作品だし、ミポ自身にすごく何かを感じて大切に育てたいな、

と親代わりの心境で。今日もこんなふうに芦別の皆さんに観ていただけて感無量です。

本当に成長しましたね(しみじみと)♪」

宣「僕もおやまあと驚きながら見てたんですが、

ある朝、恭子さんが早起きして<新宿に行く>と言うんです。

<何しに行くの?><ビデオキャメラを買いに行くの。ミポに作品を作らせるから。>と。

そのキャメラで彼女の撮った作品に今度は僕がびっくり。

映画だけで世間を知らないとよい監督になれないので、

現場から離れて植樹祭などの仕事でアシスタントとしてついてもらいましたが、

その時作った大分の<源流太鼓>(『由布院源流太鼓』。

第3回長岡インディーズムービーコンペティションでグランプリ)は素晴らしかったね。」

呉「自分では客観的に見られませんが、あの時しか作れない作品だったし、

勢いで恭子さんに<映画を作りたいのでキャメラがほしい>とねだって監督と3人新宿の量販店に・・・。

<なんでこんなところに大林監督が?>と店員さんも怪訝そうで(笑)。

<どれにするの?><これです、これです!>と。前もって調べてもう決めていた(笑)。」

(続く)

しげぞー

2011年01月25日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも9

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その9:撮影所というところ。女性が監督するということ。

宣「さて竹内さん、彼女がうちでスクリプターをしていたころ美術監督、

先輩として見ていたわけですが、今回の作品を観ていかがでした?」

竹「大変素晴らしかったと思います。あの家は時代劇それも銭形平次の、

パーマネントセットをリフォームしたそうですね。

長火鉢の向こうから親分が入ってきそうな場所を、障子を襖や開き戸にしたり、

雨戸をガラス戸にしたり飾りこんで見事に変身させた。」

呉「あれは東映京都撮影所なんです。プロデューサーに<1からセットを組むお金がない>

と言われて<どうするんですか?><銭形平次のがあるんだけど>と。

見に行くとどう見ても時代劇のセット。

<これをリフォームしてもらう>というんですが、美術監督さんは時代劇をなさっている方だし、

もしや時代劇に宗旨替え?と一瞬不安に(笑)。

失礼だと思いつつ、雑誌の切り抜きなどで自分の作りたい世界観をまとめた

資料を美術監督さんやスタッフさんに一式送って理解いただきました。」

竹「長屋の庭に母屋の壁を作ったりしていますね。

大林監督の仕事でも3つの家を合わせたり工夫してきたから、うまく引き継いでいるなと(笑)」

宣「京都で撮影というからなぜ?と思ったらセットだったんだね。

最近は、東京ロケで手軽に済ますことも多いですが、

京都には昔からの日本映画の伝統が残っています。

新人監督の作品なのにどこか古典的な良さがあるのは京都の持つ映画の歴史でしょう。」

呉「今でこそ美術監督さん含め京都のスタッフに可愛がっていただいてますが、

最初はさすがに怖いなぁ、どうなるのと思いながらでしたが、人を信じることも教わりました。」

宣「撮影所は僕のような男でも怖いところ。古典的な世界なので秩序や礼儀作法、

仕事のやり方や礼節に厳しくて、そんなことも分からない輩が来ると天井から金槌が落ちてきたりする。

ましてや長いこと男社会で女性が担当するのは記録のスクリプターなど限られた仕事でした。

女性が監督する時代になっても男性が作るのと女性が監督するのとでは違う。

俳優さんは目の前の監督がOKしてくれないと仕事にならないので、

監督が男だと男性が満足するような演技をする。

今回の女優さんたちは安心して女であるというお芝居をしている。

それが監督が女性である良さだと思います。」

千「<女性監督としてどうですか?>などという質問にミポはどう答えているの?」

呉「私自身女性の当事者だから、分からないと言います。

女性らしいとか、女性にしか撮れないとか何か違う気がして。」

宣「あなたが<女性的な映画>を撮る必要はない。

あなたがあなたの映画を撮ればそれが女性の映画になる。それでいいんです。」

呉「はい。」

宣「確かに、女性が監督になっても男性に喜ばれる映画を撮らなければ

認めてもらえない時代があったのは事実です。

田中絹代さんが監督デビューした時、小津安二郎さんや他の男性監督たちがこぞって

面倒をみてくれたのはいいけれど結局彼女らしさが消えておじさんたちの映画になってしまった。」

千「原作にない、映画のためのオリジナル脚本としてあなたが足したのはどのあたり?」

呉「いくつかありますが、最後の<鶴亀、鶴亀>以外、やはり白無垢の挨拶シーンですね。

原作では案外あっさりしていたんですが、陽子がなぜ娘に想いを黙っていたのか、

病気も含めて全て隠していたのか全部吐露しないと観客は納得できない。

『オカンの嫁入り』なんだし、おばちゃんの白無垢メイクも面白いじゃない?と。」

(続く)

しげぞー

◇その9:撮影所というところ。女性が監督するということ。

宣「さて竹内さん、彼女がうちでスクリプターをしていたころ美術監督、

先輩として見ていたわけですが、今回の作品を観ていかがでした?」

竹「大変素晴らしかったと思います。あの家は時代劇それも銭形平次の、

パーマネントセットをリフォームしたそうですね。

長火鉢の向こうから親分が入ってきそうな場所を、障子を襖や開き戸にしたり、

雨戸をガラス戸にしたり飾りこんで見事に変身させた。」

呉「あれは東映京都撮影所なんです。プロデューサーに<1からセットを組むお金がない>

と言われて<どうするんですか?><銭形平次のがあるんだけど>と。

見に行くとどう見ても時代劇のセット。

<これをリフォームしてもらう>というんですが、美術監督さんは時代劇をなさっている方だし、

もしや時代劇に宗旨替え?と一瞬不安に(笑)。

失礼だと思いつつ、雑誌の切り抜きなどで自分の作りたい世界観をまとめた

資料を美術監督さんやスタッフさんに一式送って理解いただきました。」

竹「長屋の庭に母屋の壁を作ったりしていますね。

大林監督の仕事でも3つの家を合わせたり工夫してきたから、うまく引き継いでいるなと(笑)」

宣「京都で撮影というからなぜ?と思ったらセットだったんだね。

最近は、東京ロケで手軽に済ますことも多いですが、

京都には昔からの日本映画の伝統が残っています。

新人監督の作品なのにどこか古典的な良さがあるのは京都の持つ映画の歴史でしょう。」

呉「今でこそ美術監督さん含め京都のスタッフに可愛がっていただいてますが、

最初はさすがに怖いなぁ、どうなるのと思いながらでしたが、人を信じることも教わりました。」

宣「撮影所は僕のような男でも怖いところ。古典的な世界なので秩序や礼儀作法、

仕事のやり方や礼節に厳しくて、そんなことも分からない輩が来ると天井から金槌が落ちてきたりする。

ましてや長いこと男社会で女性が担当するのは記録のスクリプターなど限られた仕事でした。

女性が監督する時代になっても男性が作るのと女性が監督するのとでは違う。

俳優さんは目の前の監督がOKしてくれないと仕事にならないので、

監督が男だと男性が満足するような演技をする。

今回の女優さんたちは安心して女であるというお芝居をしている。

それが監督が女性である良さだと思います。」

千「<女性監督としてどうですか?>などという質問にミポはどう答えているの?」

呉「私自身女性の当事者だから、分からないと言います。

女性らしいとか、女性にしか撮れないとか何か違う気がして。」

宣「あなたが<女性的な映画>を撮る必要はない。

あなたがあなたの映画を撮ればそれが女性の映画になる。それでいいんです。」

呉「はい。」

宣「確かに、女性が監督になっても男性に喜ばれる映画を撮らなければ

認めてもらえない時代があったのは事実です。

田中絹代さんが監督デビューした時、小津安二郎さんや他の男性監督たちがこぞって

面倒をみてくれたのはいいけれど結局彼女らしさが消えておじさんたちの映画になってしまった。」

千「原作にない、映画のためのオリジナル脚本としてあなたが足したのはどのあたり?」

呉「いくつかありますが、最後の<鶴亀、鶴亀>以外、やはり白無垢の挨拶シーンですね。

原作では案外あっさりしていたんですが、陽子がなぜ娘に想いを黙っていたのか、

病気も含めて全て隠していたのか全部吐露しないと観客は納得できない。

『オカンの嫁入り』なんだし、おばちゃんの白無垢メイクも面白いじゃない?と。」

(続く)

しげぞー

2011年01月24日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも8

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その8:監督に求められるもの。名作への道。

千「お祖父さまの作品を1人で作って12年、規模も大きくなってきて、どうですか。」

呉「楽しい一方で自分としてやりたいことに悩んだりもします。

次々作品を作れるタイプではないので、心底やりたいと思ったものをじっくりやってゆけたらと思います。」

は「チームの場合カメラマンはじめスタッフにこんな風に撮ってほしいというわけですが、

こうしたい、と伝えますか?」

呉「きちんと言います。自分の思う赤が人の思うそれと違うこともあるので、

出てきたものを見てそうではないと言ったり、

逆に自分の思っていたよりずっとよい赤だったら採用!と。

言わないでおこう、と飲みこむことはしないようにしています。

悔いが残ると思うので。」

長「かのフェリーニが映画監督とは?と訊かれて<質問に答え、質問を発する役>と

言ったそうです。<どういうことですか?なぜこうするんですか?>と訊かれたら即座に答えると。」

呉「もともとお持ちの人間性や経験の積み重ねなんだと思いますが、大林監督はじめ

諸先輩方はそうですよね。私は結構感情のまま口にしたり、

分からなかったら分からないとはっきり言ってしまうので・・・(笑)」

長「それも1つの手ですが、更なるレベルupのためにあえてアドバイスさせていただくと、

背伸びと知ったかぶりは絶対必要(笑)。

その場では知ったかぶりしておいて、うちに帰って必死に調べる(笑)。

あと、失敗するなら躊躇せず確信的に。

さもないとなぜ失敗したか分からないので、曖昧なまま失敗するのが一番ダメ。」

呉「なるほど。おっしゃるように、風格や落ち着きのようなものも徐々に身につけないと・・・。

大林監督とご一緒させていただいて自然に学んだのは、

作品の根底に流れるウソのない気持ちを大事にするということ・・・」

(何か気になるのか下手の舞台袖にちらちら視線をやる呉監督)

千「(何か感づいて)そろそろ袖では出てきたくて監督がそわそわしているかしら(笑)。

この芦別で恭子さんに見染められて、大学を卒業してからうちの事務所に。

監督のサポートやその他こまごましたことも担ってもらいました。

独立するまでの5年間はどうでした?」

呉「月並みですが・・・」

(大林監督、待ち切れないのか舞台袖にちらちら顔を出しています。ボクはここだよ~、

早く混ぜてよ~♪と自己アピール(笑))

呉「出来るだけ袖を見ないようにしているんですが視界に入るんです!(笑)

えー、あの5年間もその後も、失敗や大変だったことも含めて今に至ると思っています。」

千「(大林監督が)どうやら待ちきれないようなので(笑)呼びましょう。」

(大林監督、そして竹内公一さん登場。)

宣「よい映画を作りましたね。いかがでしたか?(会場大きな拍手)

私たちができるのはスクリーンに映るまで。

ご覧になった皆さんが心のスクリーンに映していい映画だなと思ってくだすった時、映画になります。

ミポ監督が一所懸命作った作品を会場の皆さんが仕上げてくれました。よかったね。」

呉「はい。」

宣「僕が<感心した>などというのも生意気だよね。作家同士ライバルだもの(笑)。

<むむむ、やりやがったな!>と嫉妬したところがいくつかあります。

3つあれば名作になるんです。1つはやっぱりお母さんの白無垢メイク(笑)。」

呉「今どきのメイクはもっとナチュラルなんですが、あえて真っ白に塗って道化みたいにと。

おかしくて、やがて悲しき、という感じに(笑)。」

宣「あれで彼女の心が見える。残念ながら映画では顔しか見えないけれど、

皆さん映画で心を感じます。それにしてもすごいメイクだよね(笑)。」

呉「泣くから更にすごいことに(笑)。」(→『さびしんぼう』を思いだします:しげぞー)

宣「<眼鏡!>というエンディングもいい。話がまとまったという<完>のマークでなく、

物語自体はずっと続くけれど映画としてはここらで引き上げます、という潔さがよい。

いつまで命があるかは分からないけれど、1日1日大切に生きている人たちの情景です。」

呉「ありがとうございます。取材やインタビューで終わり方について訊かれてうまく言葉

にできなかったことを監督が言ってくださいました!暗記して使いたい・・・(笑)。」

宣「2つあったからもう1つで大傑作だね(笑)。

それを見つけるのが一生かかっても足りないんだけれども。ぜひ精進してください。」

(来週に続く)

しげぞー

◇その8:監督に求められるもの。名作への道。

千「お祖父さまの作品を1人で作って12年、規模も大きくなってきて、どうですか。」

呉「楽しい一方で自分としてやりたいことに悩んだりもします。

次々作品を作れるタイプではないので、心底やりたいと思ったものをじっくりやってゆけたらと思います。」

は「チームの場合カメラマンはじめスタッフにこんな風に撮ってほしいというわけですが、

こうしたい、と伝えますか?」

呉「きちんと言います。自分の思う赤が人の思うそれと違うこともあるので、

出てきたものを見てそうではないと言ったり、

逆に自分の思っていたよりずっとよい赤だったら採用!と。

言わないでおこう、と飲みこむことはしないようにしています。

悔いが残ると思うので。」

長「かのフェリーニが映画監督とは?と訊かれて<質問に答え、質問を発する役>と

言ったそうです。<どういうことですか?なぜこうするんですか?>と訊かれたら即座に答えると。」

呉「もともとお持ちの人間性や経験の積み重ねなんだと思いますが、大林監督はじめ

諸先輩方はそうですよね。私は結構感情のまま口にしたり、

分からなかったら分からないとはっきり言ってしまうので・・・(笑)」

長「それも1つの手ですが、更なるレベルupのためにあえてアドバイスさせていただくと、

背伸びと知ったかぶりは絶対必要(笑)。

その場では知ったかぶりしておいて、うちに帰って必死に調べる(笑)。

あと、失敗するなら躊躇せず確信的に。

さもないとなぜ失敗したか分からないので、曖昧なまま失敗するのが一番ダメ。」

呉「なるほど。おっしゃるように、風格や落ち着きのようなものも徐々に身につけないと・・・。

大林監督とご一緒させていただいて自然に学んだのは、

作品の根底に流れるウソのない気持ちを大事にするということ・・・」

(何か気になるのか下手の舞台袖にちらちら視線をやる呉監督)

千「(何か感づいて)そろそろ袖では出てきたくて監督がそわそわしているかしら(笑)。

この芦別で恭子さんに見染められて、大学を卒業してからうちの事務所に。

監督のサポートやその他こまごましたことも担ってもらいました。

独立するまでの5年間はどうでした?」

呉「月並みですが・・・」

(大林監督、待ち切れないのか舞台袖にちらちら顔を出しています。ボクはここだよ~、

早く混ぜてよ~♪と自己アピール(笑))

呉「出来るだけ袖を見ないようにしているんですが視界に入るんです!(笑)

えー、あの5年間もその後も、失敗や大変だったことも含めて今に至ると思っています。」

千「(大林監督が)どうやら待ちきれないようなので(笑)呼びましょう。」

(大林監督、そして竹内公一さん登場。)

宣「よい映画を作りましたね。いかがでしたか?(会場大きな拍手)

私たちができるのはスクリーンに映るまで。

ご覧になった皆さんが心のスクリーンに映していい映画だなと思ってくだすった時、映画になります。

ミポ監督が一所懸命作った作品を会場の皆さんが仕上げてくれました。よかったね。」

呉「はい。」

宣「僕が<感心した>などというのも生意気だよね。作家同士ライバルだもの(笑)。

<むむむ、やりやがったな!>と嫉妬したところがいくつかあります。

3つあれば名作になるんです。1つはやっぱりお母さんの白無垢メイク(笑)。」

呉「今どきのメイクはもっとナチュラルなんですが、あえて真っ白に塗って道化みたいにと。

おかしくて、やがて悲しき、という感じに(笑)。」

宣「あれで彼女の心が見える。残念ながら映画では顔しか見えないけれど、

皆さん映画で心を感じます。それにしてもすごいメイクだよね(笑)。」

呉「泣くから更にすごいことに(笑)。」(→『さびしんぼう』を思いだします:しげぞー)

宣「<眼鏡!>というエンディングもいい。話がまとまったという<完>のマークでなく、

物語自体はずっと続くけれど映画としてはここらで引き上げます、という潔さがよい。

いつまで命があるかは分からないけれど、1日1日大切に生きている人たちの情景です。」

呉「ありがとうございます。取材やインタビューで終わり方について訊かれてうまく言葉

にできなかったことを監督が言ってくださいました!暗記して使いたい・・・(笑)。」

宣「2つあったからもう1つで大傑作だね(笑)。

それを見つけるのが一生かかっても足りないんだけれども。ぜひ精進してください。」

(来週に続く)

しげぞー

2011年01月19日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(4) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも7

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その7:家、家族・・・人間関係。

千「目を閉じてスクリーンの向こうに監督の顔が見えるようになると、

その監督の作品になったような気がします。

妹分だったので特別な感情が入る部分はあるけれど、

1本の映画としても確実に呉美保という1人の作家が見えたなと。

それにあの家でないとダメ。マンションではがらっと違うものになるなぁと。

縁側があって、庭の向こうに大家さんの家が見えてという昔ながらの家でないと成立しない。」

長「普通の作品と違うのは、家の間取りがつかみづらいこと(笑)。

カメラを振って位置関係を見せずにいきなり次の部屋のカットが出てくる手法が面白いなと思いました。」

呉「私自身、説明が好きではないんです。引きの画から入って徐々にディテール、

という定石はもちろんあると思いますが、あまり気にせず、登場人物をしっかり描けば引いた画などなくても・・・

なんて言ったら先生方に怒られるかも(笑)。」

は「人と人の距離が離れがちな現代ですが、お互いがとても近い。

陽子と月子ばかりか研ちゃん、サクさん、村上先生も家族の温もりが感じられる。

高齢者が亡くなったのに年金欲しさに肉親が隠す最近の事件など、希薄な人間関係への批判に感じられましたね。

彼女がパニック障害や過呼吸で電車に乗れないのも原因は職場でのパワハラだし、

そのあたりが現代社会への問題提起のようで。

そんななかのおまじない<鶴亀、鶴亀>って(笑)。」

呉「<鶴亀>は原作にもありましたが、最後にお母さんが言うというのは私のアレンジです。

素敵ですよね、現代社会の深い問題がこんな一言で解決するなんて(笑)。」

長「月子が引きこもる理由、駐輪場のシーンだけで後は一切説明ないけれどすごく説得力がある。

あんな唐突で理不尽な暴力ってないですよね。直接触れられるよりもむしろ怖い。」

呉「ああいうシーンは中途半端にするとその後しらけてしまうので、どんな表現がよいか考えました。

暴力を直接振るわれるのか、そうでないのか・・・。」

は「余計な説明がない分、かえって行間のようなものが読める。」

千「ストーカー&パワハラのエリート上司は、自転車を散々蹴る間、指一本触れない。

でも去り際にしっかり鞄を持ってゆく。あぁ彼は会社で生き延びる人間なんだ・・・と

ぞっとしました。直接蹴ったらOUTだけれど鞄を持ってゆく冷静さ?を最後まで持って

いる、という一瞬の描写で逆に怖さが増幅する。説明なしであのコマで分かってしまう。

上手くなったね~(笑)。」

長「月子がハチを散歩させていた研二とすれ違う時に、後ろから電車がさっと追い越して

ゆくシーンがありましたが、その時の表情がよかった。どのように演技の指示を?」

呉「宮崎さんはキャリアもセンスもあるので、具体的な顔をというより、なぜここにこう

いう気持ちで立っているか、台本に書かれていない背景を説明するだけで十分でした。」

千「大ベテランの大竹さんとはどのようにコミュニケーションを?」

呉「忘れられないエピソードがあるんです。大竹さんは私より年上で、母であり、映画の

世界でもキャリアがあって私よりずっと経験値がある。<実生活でも母である大竹さん

はどうお考えですか?>と聞いたところ<監督の作品なので監督の母親像で>と(笑)。」

長「言葉の問題、関西弁はどうされたんですか。」

呉「ネイティブの大阪弁を話せる役者さんという選択肢もありましたが、作品を全国で観てもらうとなると

どうしてもあのキャスティングにしたくて。

でも方言も中途半端にはしたくない、と。関西の方は厳しくて、

少しでも下手な関西弁で違和感を覚えると引いてしまう。

関西にも方言があるので何人もオーディションして自分がしっくりくる方言指導の方にお願いしました。」

は「作品を観ながら、あれはどこの駅だろう、と。京阪線ですよね(笑)」

呉「そうです。撮影したのは牧野駅。枚方の近くですね。」

は「大阪でも茨木や高槻あたり(大阪-京都間)だと同じ駅の利用者でも大阪寄りに

住んでいる人と京都寄りの人で言葉が違う。アクセントはそれほど微妙なんですよね。」

呉「そうなんです。どこが舞台か訊かれたら、特定の場所は決めておらず、ニュートラルな<関西>です、としています。」

(京阪本線はレール幅も広く、通過列車はいずれもスピードに乗っています:別の駅、東福寺にて。)

千「衣装も母娘対照的。陽子がいつも明るい色の服を着ているのに、月子はトラブルを抱えたりしていて青い服。

表裏一体、潮の干満のようにどちらがいなくてもバランスが崩れるんだろうなと。まさに太陽と月。」

長「全編、常に心地よく裏切られる展開がいい。

絵沢萌子さん<大家のサクさん。大林作品『風の歌が聴きたい』で産婦人科のお世話係としてご出演:しげぞー>

など、絶対近所の口うるさいおばちゃんと思ったら、面倒見がいい、気のいい大家さん。

裏切られて、でも心地よい。

それから作品のラストまでハチ<陽子・月子の飼っている真っ黒なパグ犬>の声という

か鼻息が聞こえますが、ハチ目線でみた物語、ハチが語り部、という設定でも?」

呉「特にそういうことはなくオファーしたからに彼なりのポジションを用意しようと(笑)。」

(続く)

しげぞー

◇その7:家、家族・・・人間関係。

千「目を閉じてスクリーンの向こうに監督の顔が見えるようになると、

その監督の作品になったような気がします。

妹分だったので特別な感情が入る部分はあるけれど、

1本の映画としても確実に呉美保という1人の作家が見えたなと。

それにあの家でないとダメ。マンションではがらっと違うものになるなぁと。

縁側があって、庭の向こうに大家さんの家が見えてという昔ながらの家でないと成立しない。」

長「普通の作品と違うのは、家の間取りがつかみづらいこと(笑)。

カメラを振って位置関係を見せずにいきなり次の部屋のカットが出てくる手法が面白いなと思いました。」

呉「私自身、説明が好きではないんです。引きの画から入って徐々にディテール、

という定石はもちろんあると思いますが、あまり気にせず、登場人物をしっかり描けば引いた画などなくても・・・

なんて言ったら先生方に怒られるかも(笑)。」

は「人と人の距離が離れがちな現代ですが、お互いがとても近い。

陽子と月子ばかりか研ちゃん、サクさん、村上先生も家族の温もりが感じられる。

高齢者が亡くなったのに年金欲しさに肉親が隠す最近の事件など、希薄な人間関係への批判に感じられましたね。

彼女がパニック障害や過呼吸で電車に乗れないのも原因は職場でのパワハラだし、

そのあたりが現代社会への問題提起のようで。

そんななかのおまじない<鶴亀、鶴亀>って(笑)。」

呉「<鶴亀>は原作にもありましたが、最後にお母さんが言うというのは私のアレンジです。

素敵ですよね、現代社会の深い問題がこんな一言で解決するなんて(笑)。」

長「月子が引きこもる理由、駐輪場のシーンだけで後は一切説明ないけれどすごく説得力がある。

あんな唐突で理不尽な暴力ってないですよね。直接触れられるよりもむしろ怖い。」

呉「ああいうシーンは中途半端にするとその後しらけてしまうので、どんな表現がよいか考えました。

暴力を直接振るわれるのか、そうでないのか・・・。」

は「余計な説明がない分、かえって行間のようなものが読める。」

千「ストーカー&パワハラのエリート上司は、自転車を散々蹴る間、指一本触れない。

でも去り際にしっかり鞄を持ってゆく。あぁ彼は会社で生き延びる人間なんだ・・・と

ぞっとしました。直接蹴ったらOUTだけれど鞄を持ってゆく冷静さ?を最後まで持って

いる、という一瞬の描写で逆に怖さが増幅する。説明なしであのコマで分かってしまう。

上手くなったね~(笑)。」

長「月子がハチを散歩させていた研二とすれ違う時に、後ろから電車がさっと追い越して

ゆくシーンがありましたが、その時の表情がよかった。どのように演技の指示を?」

呉「宮崎さんはキャリアもセンスもあるので、具体的な顔をというより、なぜここにこう

いう気持ちで立っているか、台本に書かれていない背景を説明するだけで十分でした。」

千「大ベテランの大竹さんとはどのようにコミュニケーションを?」

呉「忘れられないエピソードがあるんです。大竹さんは私より年上で、母であり、映画の

世界でもキャリアがあって私よりずっと経験値がある。<実生活でも母である大竹さん

はどうお考えですか?>と聞いたところ<監督の作品なので監督の母親像で>と(笑)。」

長「言葉の問題、関西弁はどうされたんですか。」

呉「ネイティブの大阪弁を話せる役者さんという選択肢もありましたが、作品を全国で観てもらうとなると

どうしてもあのキャスティングにしたくて。

でも方言も中途半端にはしたくない、と。関西の方は厳しくて、

少しでも下手な関西弁で違和感を覚えると引いてしまう。

関西にも方言があるので何人もオーディションして自分がしっくりくる方言指導の方にお願いしました。」

は「作品を観ながら、あれはどこの駅だろう、と。京阪線ですよね(笑)」

呉「そうです。撮影したのは牧野駅。枚方の近くですね。」

は「大阪でも茨木や高槻あたり(大阪-京都間)だと同じ駅の利用者でも大阪寄りに

住んでいる人と京都寄りの人で言葉が違う。アクセントはそれほど微妙なんですよね。」

呉「そうなんです。どこが舞台か訊かれたら、特定の場所は決めておらず、ニュートラルな<関西>です、としています。」

(京阪本線はレール幅も広く、通過列車はいずれもスピードに乗っています:別の駅、東福寺にて。)

千「衣装も母娘対照的。陽子がいつも明るい色の服を着ているのに、月子はトラブルを抱えたりしていて青い服。

表裏一体、潮の干満のようにどちらがいなくてもバランスが崩れるんだろうなと。まさに太陽と月。」

長「全編、常に心地よく裏切られる展開がいい。

絵沢萌子さん<大家のサクさん。大林作品『風の歌が聴きたい』で産婦人科のお世話係としてご出演:しげぞー>

など、絶対近所の口うるさいおばちゃんと思ったら、面倒見がいい、気のいい大家さん。

裏切られて、でも心地よい。

それから作品のラストまでハチ<陽子・月子の飼っている真っ黒なパグ犬>の声という

か鼻息が聞こえますが、ハチ目線でみた物語、ハチが語り部、という設定でも?」

呉「特にそういうことはなくオファーしたからに彼なりのポジションを用意しようと(笑)。」

(続く)

しげぞー

2011年01月18日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも6

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その6:ミポ監督、『オカンの嫁入り』まで。

(上映終了、大きな拍手。第2部の準備を兼ねた休憩時間。

一旦舞台の緞帳が下ります。緞帳には三井の文字。石炭産業全盛期を髣髴させます。

幕が上がり壇上にはディレクターズチェアが並べられ、拍手のなか千茱萸さんとミポ監督登場。

まるで姉妹のようです(笑))

千「まずは監督として、いかがでした?」

呉「はい。『ハラブジ』のサプライズ上映でヘンな汗が出てしまったので(笑)

外に出て気分転換してからこっそり入って、映写機脇で観ようと思ったんです。

映写機の近くで観る機会はこの頃あまりないので。

そうしたら<ここは導線なので・・・(どいて)>と移動させられました(笑)。

皆さんの笑いや感情が伝わってとても幸せな時間でした。」

千「長谷川孝治さんと、小林はくどうさんもお呼びしましょう。」

(長谷川さん、小林さん登場、拍手)

千「会場の皆さんいかがでしたか?(客席は大きな拍手で返事。)

9月から好評ロングラン公開中ですが、思い出の芦別で観ようとずっと封印していたので、

皆さんと一緒に今日初めて観ました。

感無量でまだ泣いてます(笑)。では、今までのエピソードでも。

出品したお祖父さまのビデオを恭子さんに認められた美保は・・・すみません。

オ・ミポ監督と言わねばならないんですが、美保と呼んでいた時代が長くて・・・汗。」

呉「いいえ(笑)。大学4年の秋、教室前にたまたまぴあなどのコンテスト募集ちらしが置かれていて、

そのなかに芦別映画学校の応募要項が1枚だけ残っていたんです。

3分だったら私にもできるかなと。

ちょうど祖父のことを自分のなかで整理したい想いもあって応募したんですが、

忘れたころ結果が届いたんです。

祖父が危篤になり、実家に急いで帰ろうと下宿を出る時

ポストを開けたら1通の手紙が入っていて、開封すると入選通知。

実家に帰ってまもなく祖父は亡くなりましたが、

授賞式が四十九日だったりして祖父に護られている気もするし、

目に見えない何か家族のようなもので結ばれているなと思いました。」

千「『ハラブジ』実は3分じゃないんですよね。」

呉「そう。4、5分あって、監督に<ルールはちゃんと守りましょう>とお叱りを・・・(汗)。」

長「アップテンポで明るい音楽BGMに選んだのは何故ですか?」

呉「しみじみしないよう、内容と真逆の音楽をつけたくて。」

は「<元気になって!>という肉親としての強い熱意、

バイブレーションというか空気の震えに揺さぶられる感じが伝わりました。」

長「これが一番最初の作品ですよね。作家性を語るうえで最初の作品が全てと言われます。

お祖父さまの食事シーンもありましたが、<食>と<生死>は密接につながっています。

そのへんは昔から気にしていたんですか?」

呉「衣食住は生活を描くうえで不可欠だし、人と付き合っていて相手の人となりを

知りたかったら好きなものを一緒に食べるのが一番だとか言いますね。」

長「原作では食事シーンに細かい献立まで書かれてましたか?

僕は舞台を作る時、今回は何を食べさせるか、から組み立てるんです。」

千「長谷川さんの舞台を拝見していると、とにかくお腹がすく(笑)。

美味しそうなだけでなくドラマがある。

嬉しいこと、つらいこと、生きるためには食べなければならない。」

は「東京ビデオフェスティバルで見せてもらった作品も確かそうでしたね。」

呉「『ハルモニ』ですね。韓国語でお祖母ちゃん。

祖母は焼き肉屋をしていて今も健在ですが、祖父のことがあったので

<元気な>姿を撮っておきたいと思って。」

(よく分かります。元気な時には当たり前すぎて全く気付きませんが。:しげぞー)

(続く)

しげぞー

◇その6:ミポ監督、『オカンの嫁入り』まで。

(上映終了、大きな拍手。第2部の準備を兼ねた休憩時間。

一旦舞台の緞帳が下ります。緞帳には三井の文字。石炭産業全盛期を髣髴させます。

幕が上がり壇上にはディレクターズチェアが並べられ、拍手のなか千茱萸さんとミポ監督登場。

まるで姉妹のようです(笑))

千「まずは監督として、いかがでした?」

呉「はい。『ハラブジ』のサプライズ上映でヘンな汗が出てしまったので(笑)

外に出て気分転換してからこっそり入って、映写機脇で観ようと思ったんです。

映写機の近くで観る機会はこの頃あまりないので。

そうしたら<ここは導線なので・・・(どいて)>と移動させられました(笑)。

皆さんの笑いや感情が伝わってとても幸せな時間でした。」

千「長谷川孝治さんと、小林はくどうさんもお呼びしましょう。」

(長谷川さん、小林さん登場、拍手)

千「会場の皆さんいかがでしたか?(客席は大きな拍手で返事。)

9月から好評ロングラン公開中ですが、思い出の芦別で観ようとずっと封印していたので、

皆さんと一緒に今日初めて観ました。

感無量でまだ泣いてます(笑)。では、今までのエピソードでも。

出品したお祖父さまのビデオを恭子さんに認められた美保は・・・すみません。

オ・ミポ監督と言わねばならないんですが、美保と呼んでいた時代が長くて・・・汗。」

呉「いいえ(笑)。大学4年の秋、教室前にたまたまぴあなどのコンテスト募集ちらしが置かれていて、

そのなかに芦別映画学校の応募要項が1枚だけ残っていたんです。

3分だったら私にもできるかなと。

ちょうど祖父のことを自分のなかで整理したい想いもあって応募したんですが、

忘れたころ結果が届いたんです。

祖父が危篤になり、実家に急いで帰ろうと下宿を出る時

ポストを開けたら1通の手紙が入っていて、開封すると入選通知。

実家に帰ってまもなく祖父は亡くなりましたが、

授賞式が四十九日だったりして祖父に護られている気もするし、

目に見えない何か家族のようなもので結ばれているなと思いました。」

千「『ハラブジ』実は3分じゃないんですよね。」

呉「そう。4、5分あって、監督に<ルールはちゃんと守りましょう>とお叱りを・・・(汗)。」

長「アップテンポで明るい音楽BGMに選んだのは何故ですか?」

呉「しみじみしないよう、内容と真逆の音楽をつけたくて。」

は「<元気になって!>という肉親としての強い熱意、

バイブレーションというか空気の震えに揺さぶられる感じが伝わりました。」

長「これが一番最初の作品ですよね。作家性を語るうえで最初の作品が全てと言われます。

お祖父さまの食事シーンもありましたが、<食>と<生死>は密接につながっています。

そのへんは昔から気にしていたんですか?」

呉「衣食住は生活を描くうえで不可欠だし、人と付き合っていて相手の人となりを

知りたかったら好きなものを一緒に食べるのが一番だとか言いますね。」

長「原作では食事シーンに細かい献立まで書かれてましたか?

僕は舞台を作る時、今回は何を食べさせるか、から組み立てるんです。」

千「長谷川さんの舞台を拝見していると、とにかくお腹がすく(笑)。

美味しそうなだけでなくドラマがある。

嬉しいこと、つらいこと、生きるためには食べなければならない。」

は「東京ビデオフェスティバルで見せてもらった作品も確かそうでしたね。」

呉「『ハルモニ』ですね。韓国語でお祖母ちゃん。

祖母は焼き肉屋をしていて今も健在ですが、祖父のことがあったので

<元気な>姿を撮っておきたいと思って。」

(よく分かります。元気な時には当たり前すぎて全く気付きませんが。:しげぞー)

(続く)

しげぞー

2011年01月17日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも5

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その5:凱旋!

(舞台袖から大林恭子さん・梅田実行委員長と手をつなぎ登場する呉美保監督。

<監督>という響きとはいささかイメージが違い?(笑)小柄でとてもキュートな女性です^^。)

宣「大高美保さんこと呉美保さん。恭子さん、梅田実行委員長とエスコートして登場したのはなぜ?」

恭「こんにちは。今年も皆さんにお会いできてうれしいです。

それはですね、この映画学校にビデオを出品して受賞した彼女が

今回の『オカンの嫁入り』を監督したんです。

つまり芦別映画学校が生んだ監督さんで・・・(感無量で言葉につまる恭子さん)」

呉「大学4年の時に応募して賞をいただきました。

それがなければたぶん今ここに立っていないと思います。

舞台袖で一緒に観ていた恭子さんはウルウルされるし、でも客観的に観られない私は、

早く終わらないかなぁ、でもこれがあるからこそなんだとジーンときたり

えぇ~っというヘンな感じで(笑)。」

宣「人が生きてゆくことは全て誰かとの縁。

評詞くんがいて映画学校が始まり、18年の間に多くの人たちが集まり出会いました。

そんななかでオ・ミポさんの『オカンの嫁入り』も生まれたと。

映画学校がなければこの映画も生まれなかった・・・かもしれない。

町の小さな映画学校ですが大きい力を持っている。

今の作品も本人は恥ずかしいと言いますが素晴らしいし、

この作品があったから『オカンの嫁入り』という良い映画が生まれる。

皆さんが18年努力を続けてくださったおかげです。」

梅「18年どう駆け抜けたのか(笑)。校長先生に導かれて歩き出し、

鈴木くんが旅立って途方にくれた時は誰からともなく続けなくてはと。

10回を迎え、さあ・・・という時、校長先生に20回を見据えて進みたいねと励ましていただき続けてこられました。

そして何より地元の皆さんやビデオを寄せてくださる皆さんに支えられていると思ってます。」

宣「今日も評詞くんは観ているでしょう。では、オ監督、上映前のご挨拶を。

よーい、スタート!」

呉「今回の作品、そしてこれからも家族を描いてゆきたいと思います。

私が作り続けるであろう作品のなかの1つの家族の物語『オカンの嫁入り』、どうぞ楽しんでください。」

(拍手のなか一同退場、舞台にスクリーンが降りて客電も落とされ・・・上映スタート!)

(C)2010「オカンの嫁入り」製作委員会

【オカンの嫁入り】超!あらすじ

大竹しのぶさん演じる看護師の母・陽子、宮崎あおいさん演じる娘・月子。

いささか天然で奔放な母、職場でストーカー上司のパワハラにあって

心に傷を負ったことで退職に追いやられ引きこもりぎみの娘。

「私、研ちゃんと結婚するから♪」とある夜遅く母が連れてきた若い金髪の元板前・研二や

借家の大家・サク、陽子の勤め先の村上医師も交えて涙あり笑いあり、

最後は温かい気持ちになる<家族>の物語。

母はなぜ、突然そんなことを言い始めたのか?

家族はどうなるのか?

(来週に続く)

しげぞー

◇その5:凱旋!

(舞台袖から大林恭子さん・梅田実行委員長と手をつなぎ登場する呉美保監督。

<監督>という響きとはいささかイメージが違い?(笑)小柄でとてもキュートな女性です^^。)

宣「大高美保さんこと呉美保さん。恭子さん、梅田実行委員長とエスコートして登場したのはなぜ?」

恭「こんにちは。今年も皆さんにお会いできてうれしいです。

それはですね、この映画学校にビデオを出品して受賞した彼女が

今回の『オカンの嫁入り』を監督したんです。

つまり芦別映画学校が生んだ監督さんで・・・(感無量で言葉につまる恭子さん)」

呉「大学4年の時に応募して賞をいただきました。

それがなければたぶん今ここに立っていないと思います。

舞台袖で一緒に観ていた恭子さんはウルウルされるし、でも客観的に観られない私は、

早く終わらないかなぁ、でもこれがあるからこそなんだとジーンときたり

えぇ~っというヘンな感じで(笑)。」

宣「人が生きてゆくことは全て誰かとの縁。

評詞くんがいて映画学校が始まり、18年の間に多くの人たちが集まり出会いました。

そんななかでオ・ミポさんの『オカンの嫁入り』も生まれたと。

映画学校がなければこの映画も生まれなかった・・・かもしれない。

町の小さな映画学校ですが大きい力を持っている。

今の作品も本人は恥ずかしいと言いますが素晴らしいし、

この作品があったから『オカンの嫁入り』という良い映画が生まれる。

皆さんが18年努力を続けてくださったおかげです。」

梅「18年どう駆け抜けたのか(笑)。校長先生に導かれて歩き出し、

鈴木くんが旅立って途方にくれた時は誰からともなく続けなくてはと。

10回を迎え、さあ・・・という時、校長先生に20回を見据えて進みたいねと励ましていただき続けてこられました。

そして何より地元の皆さんやビデオを寄せてくださる皆さんに支えられていると思ってます。」

宣「今日も評詞くんは観ているでしょう。では、オ監督、上映前のご挨拶を。

よーい、スタート!」

呉「今回の作品、そしてこれからも家族を描いてゆきたいと思います。

私が作り続けるであろう作品のなかの1つの家族の物語『オカンの嫁入り』、どうぞ楽しんでください。」

(拍手のなか一同退場、舞台にスクリーンが降りて客電も落とされ・・・上映スタート!)

(C)2010「オカンの嫁入り」製作委員会

【オカンの嫁入り】超!あらすじ

大竹しのぶさん演じる看護師の母・陽子、宮崎あおいさん演じる娘・月子。

いささか天然で奔放な母、職場でストーカー上司のパワハラにあって

心に傷を負ったことで退職に追いやられ引きこもりぎみの娘。

「私、研ちゃんと結婚するから♪」とある夜遅く母が連れてきた若い金髪の元板前・研二や

借家の大家・サク、陽子の勤め先の村上医師も交えて涙あり笑いあり、

最後は温かい気持ちになる<家族>の物語。

母はなぜ、突然そんなことを言い始めたのか?

家族はどうなるのか?

(来週に続く)

しげぞー

2011年01月12日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも4

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その4:ゲスト紹介。

宣「ではゲストをご紹介します。ご存知、札幌の映画館シアターキノの中島洋さんと、

ビデオが発明されたのと同じ頃にビデオ作家として出発され

今も日本いや世界一ビデオ作品をご覧になっている小林はくどうさんです。」

洋「こんにちは。」

は「こんにちは。」

宣「今年のふるさとビデオはいかがでした?」

は「面白かった。去年、講演先の宮崎で<北海道に温かく気持ちのこもった

映像フェスティバルがあるそうですね>と訊ねられました。

全国各地で同様の評判を耳にします。

小さいけれど日本一熱い映像祭です。

昨日も入選者の皆さんと遅くまで語り合いました。

いくつかの作品についていうと、たとえば蛙の作品。

観察するだけでなく家族のような描写で微笑ましい。

大賞は藁細工をこしらえながら自らの半生を語る仙台の老婦人を捉えた作品。

宮城弁が聞き取りづらいけれど気持ちは伝わるんです。

撮る人と撮られる人の距離がとても近い。

また、女子大生の作品では<Ⅰ LOVE YOU>を別の言い方で

なんと言い換えるかいろいろな人に質問すると、皆様々な表現をする。

これはふるさとビデオの精神にも通じるなと。

初めてここに来たころ高校生との対話でビデオのコミュニケーション力を実感すると同時に、

監督が言われる<大きな映画とぼくらの撮るビデオ、両方のメディアが大切>ということや、

芦別がしていることの素敵さも理解しました。

18年続いていることが驚きです。

皆さんの力の源泉は一体どこから湧き出すのだろうと思います。

仕事柄、各地の映画祭に行きますが、途中でやめてゆくところが殆ど。

続けることがいかに大変で、でも大切か実感します。

これは皆さんの大きな誇りです。

謙虚ではあるべきだけれどぜひ自慢してください。」

宣「全国から参加いただくのは素晴らしいですね。一番遠隔地はどちらからでしたっけ?」

洋「記憶の範囲では九州の宮崎だったかと。」

は「大分から参加される常連さんもいらっしゃいましたね。」

宣「そうでした。18年前ビデオはまだ一部の大人の趣味でしたが、

いまや中高生も参加してくれるようになりました。

はくどうさんと一緒にやっていた琵琶湖畔の大学<成安造形大学>や私が教授している

倉敷の大学<倉敷芸術科学大学>でもここの卒業生と出会うし、

生まれた時からビデオがあった若い人たちは、

私たち年配の人間が絵を描いたり作文を書くのと同じ感覚で作品を撮ります。

続いてご紹介するのは、芦別映画のシナリオをご担当くださる長谷川孝治さん。

今日本で一番忙しい劇作家さんが去年に続いて青森からご参加くださいました。」

長「青森県立美術館で、舞台芸術総監督として演劇・音楽・ダンス・映画などを束ねています。」

宣「ほんの少し映画の予告編でも(笑)。」

長「分かりました(笑)。人は誰でも皆1つ必ず物語を持っています。

会場の皆さんもそう。

出会うとお互い相手の物語を引き取って理解しあい、1人ひとりの物語がつながってゆく。

鈴木評詞さんの始めたことがどんどん大きくなってゆくのと同じですね。」

宣「楽しみですね。さてもうお一方紹介するのは竹内公一さん。

(大林組の美術でおなじみの竹内さん登場。)

美術監督として私の映画を20年来支えてくれています。

いよいよ映画が本格化するので足を運んでもらいました。芦別の印象はどうですか?」

竹「素晴らしい町並みと景色で今からわくわくしています(笑)。

映画美術は俳優さん以外唯一画面に映るものを作る仕事で、

日常のいろいろな美しさ、皆さんの笑顔や景色を一層魅力的にみせるためのもの。

ご協力いただきながら一緒にがんばりたいと思います。」

宣「次に大林千茱萸さん。(千茱萸さん登場)肩書きは<映画感想家>。

なぜ<感想>なの?」

千「母のおなかにいた時から映画を観て育つうち映画が好きになり、もちろん父の作る映画も大好き。

ほかの映画とは比べられないし、好きな映画は全力で応援したい。

私が嫌いな映画でも好きな方はいらっしゃるし、私が好きでも嫌いな方はいらっしゃる。

それなら好きな映画の応援をしよう、評論などおこがましいので<感想>と称して。」

宣「今更ですが、父娘です(笑)。

今日はトークの司会を彼女にお願いしています。

では、映画の前に1本ビデオをご覧ください。

12年前のふるさとビデオ入賞作です。

前の年評詞くんが亡くなり、遺志を継いだ市民の皆さんによる映画学校再出発の年、応募されたものです。

3分はとても短いですが、3分あれば1つのドラマが描けることがお分かりいただけると思います。

『ハラブジ』、大高美保22歳、審査員推薦賞。

(スクリーンに映し出されるビデオ。「ハラブジ」は韓国語でおじいちゃん。

作者の語りとBGMにのせ、作者のお祖父さま晩年の姿がありのまま捉えられています。

上映終了、拍手)

<おじいちゃん>という呼びかけで始まり、大好きなお祖父さまへの想いが詰まった作品でしたね。

12年ぶり芦別に帰ってきた作者を呼びましょう。おーい。」

(続く)

しげぞー

◇その4:ゲスト紹介。

宣「ではゲストをご紹介します。ご存知、札幌の映画館シアターキノの中島洋さんと、

ビデオが発明されたのと同じ頃にビデオ作家として出発され

今も日本いや世界一ビデオ作品をご覧になっている小林はくどうさんです。」

洋「こんにちは。」

は「こんにちは。」

宣「今年のふるさとビデオはいかがでした?」

は「面白かった。去年、講演先の宮崎で<北海道に温かく気持ちのこもった

映像フェスティバルがあるそうですね>と訊ねられました。

全国各地で同様の評判を耳にします。

小さいけれど日本一熱い映像祭です。

昨日も入選者の皆さんと遅くまで語り合いました。

いくつかの作品についていうと、たとえば蛙の作品。

観察するだけでなく家族のような描写で微笑ましい。

大賞は藁細工をこしらえながら自らの半生を語る仙台の老婦人を捉えた作品。

宮城弁が聞き取りづらいけれど気持ちは伝わるんです。

撮る人と撮られる人の距離がとても近い。

また、女子大生の作品では<Ⅰ LOVE YOU>を別の言い方で

なんと言い換えるかいろいろな人に質問すると、皆様々な表現をする。

これはふるさとビデオの精神にも通じるなと。

初めてここに来たころ高校生との対話でビデオのコミュニケーション力を実感すると同時に、

監督が言われる<大きな映画とぼくらの撮るビデオ、両方のメディアが大切>ということや、

芦別がしていることの素敵さも理解しました。

18年続いていることが驚きです。

皆さんの力の源泉は一体どこから湧き出すのだろうと思います。

仕事柄、各地の映画祭に行きますが、途中でやめてゆくところが殆ど。

続けることがいかに大変で、でも大切か実感します。

これは皆さんの大きな誇りです。

謙虚ではあるべきだけれどぜひ自慢してください。」

宣「全国から参加いただくのは素晴らしいですね。一番遠隔地はどちらからでしたっけ?」

洋「記憶の範囲では九州の宮崎だったかと。」

は「大分から参加される常連さんもいらっしゃいましたね。」

宣「そうでした。18年前ビデオはまだ一部の大人の趣味でしたが、

いまや中高生も参加してくれるようになりました。

はくどうさんと一緒にやっていた琵琶湖畔の大学<成安造形大学>や私が教授している

倉敷の大学<倉敷芸術科学大学>でもここの卒業生と出会うし、

生まれた時からビデオがあった若い人たちは、

私たち年配の人間が絵を描いたり作文を書くのと同じ感覚で作品を撮ります。

続いてご紹介するのは、芦別映画のシナリオをご担当くださる長谷川孝治さん。

今日本で一番忙しい劇作家さんが去年に続いて青森からご参加くださいました。」

長「青森県立美術館で、舞台芸術総監督として演劇・音楽・ダンス・映画などを束ねています。」

宣「ほんの少し映画の予告編でも(笑)。」

長「分かりました(笑)。人は誰でも皆1つ必ず物語を持っています。

会場の皆さんもそう。

出会うとお互い相手の物語を引き取って理解しあい、1人ひとりの物語がつながってゆく。

鈴木評詞さんの始めたことがどんどん大きくなってゆくのと同じですね。」

宣「楽しみですね。さてもうお一方紹介するのは竹内公一さん。

(大林組の美術でおなじみの竹内さん登場。)

美術監督として私の映画を20年来支えてくれています。

いよいよ映画が本格化するので足を運んでもらいました。芦別の印象はどうですか?」

竹「素晴らしい町並みと景色で今からわくわくしています(笑)。

映画美術は俳優さん以外唯一画面に映るものを作る仕事で、

日常のいろいろな美しさ、皆さんの笑顔や景色を一層魅力的にみせるためのもの。

ご協力いただきながら一緒にがんばりたいと思います。」

宣「次に大林千茱萸さん。(千茱萸さん登場)肩書きは<映画感想家>。

なぜ<感想>なの?」

千「母のおなかにいた時から映画を観て育つうち映画が好きになり、もちろん父の作る映画も大好き。

ほかの映画とは比べられないし、好きな映画は全力で応援したい。

私が嫌いな映画でも好きな方はいらっしゃるし、私が好きでも嫌いな方はいらっしゃる。

それなら好きな映画の応援をしよう、評論などおこがましいので<感想>と称して。」

宣「今更ですが、父娘です(笑)。

今日はトークの司会を彼女にお願いしています。

では、映画の前に1本ビデオをご覧ください。

12年前のふるさとビデオ入賞作です。

前の年評詞くんが亡くなり、遺志を継いだ市民の皆さんによる映画学校再出発の年、応募されたものです。

3分はとても短いですが、3分あれば1つのドラマが描けることがお分かりいただけると思います。

『ハラブジ』、大高美保22歳、審査員推薦賞。

(スクリーンに映し出されるビデオ。「ハラブジ」は韓国語でおじいちゃん。

作者の語りとBGMにのせ、作者のお祖父さま晩年の姿がありのまま捉えられています。

上映終了、拍手)

<おじいちゃん>という呼びかけで始まり、大好きなお祖父さまへの想いが詰まった作品でしたね。

12年ぶり芦別に帰ってきた作者を呼びましょう。おーい。」

(続く)

しげぞー

2011年01月11日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも3

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その3:ピース(Peace)。

梅田正孝・実行委員長のご挨拶でスタートです。(以下、名前は略称で記述)

梅「星の降る里芦別映画学校にご来場ありがとうございます。

華々しく開催されていた事業が全国で相次ぎ中止に追い込まれるなか第18回を迎えられるのは、

大変な時期にもかかわらず協賛いただく地元の皆さまのご協力・ご支援のおかげです。

改めてお礼申し上げます。

昨日は、全国から寄せられた作品のふるさとビデオ大賞公開審査会が行われ、

大変幸せで心温まる一日を過ごさせていただきました。

今日は、9月公開の新作、オ・ミポ監督の『オカンの嫁入り』をご覧いただき、

後半では映画の裏話や、いよいよ製作の運びとなる芦別映画のお話を聞けることでしょう。

大変穏やかな秋の日になりました。

この一日を皆さんと過ごせることを感謝します。

どうぞ最後までゆっくりお楽しみください。」(拍手)

続いて林政志・芦別市長のご挨拶・・・その最中、大林監督が舞台袖からニコニコ登場。

(待ちきれなかった?笑)大きな拍手のなか市長とがっちり握手。

こうなると市長さんも挨拶を短めに切り上げ大林校長に委ねるしか(笑)。

宣「皆さんただいま。

嬉しさのあまり舞台に飛び出して市長さんと握手しましたが、

市民の代表である実行委員長の梅田さん、林市長さん、

官民一緒で皆さんが温かく育ててくださる映画学校は18回目なんですよね。

いろいろ思い出しながら、今も袖でしみじみしていました。

鈴木評詞くん・・・この校旗を描き、そして何より映画学校を生みだした青年ですが、

今年の映画学校ポスターを描いてくれたのは彼の一粒種、Hちゃんです。

ニコニコした私の顔が描かれていて皆さん褒めてくださいます。

素敵な中学生になった彼女、お父さんの記憶はあまりないそうですが、

彼の想いが積もり積もってその娘さんが素敵なポスターを描いてくれる。

今朝も評詞くんのお墓に芦別映画の報告をしてきました。

今年も皆さんと学校を進められるのをうれしく思います。

さて、今年最初の授業です。(おもむろにピースサイン)Peace、つまり平和。

これは、私たちが20代のころアメリカから伝わった格好いいサインでした。

日本は戦争に負けましたが、平和な時代がきて嬉しかった。

あれから50年。

若い人たちもこうして写真を撮ります。

私は大学で若い人たちと一緒に映画を通じて勉強しています。

彼らに訊きました。

「君たち、今でもこうやるんだね。でも、これどんな意味か知っている?」

「ピースは平和ですよね・・・でもなぜVがピースなんですか?Pじゃなくて。」

「VはVictory・・・つまり勝利だね。」

「勝利が平和なんですか?」

はっとしました。これは戦勝国イギリスのチャーチル首相が始めたサイン。

戦争に勝ったから平和が来るぞ、勝利!平和!と。

でも私たち日本人は戦争に敗れて、戦争は二度といやだ、

戦争のない平和な時代を作ろうと決意しました。

意見が違ったり都合の悪い相手を倒して勝利が平和と言っている限り戦争はなくならない。

私たち日本人がすべきは<戦争なんていらない。戦争がない平和を作ろう。>

と発信することなのに、ピース<V>と言って60年生きてきたんです。

しまった、失敗した・・・と思って学生さんたちに謝りました。

「済まない。人間は正しいことをしていると思っても間違うね。

若いころは気づかなかった。

貴重な敗戦体験を持つ日本人は、戦争がない本当の平和を作ろうと世界に発信しなければならないのに。

どうか君たちは21世紀、戦争のない明日を作るため、戦争のないことこそ平和だと

いうマークを作っていってほしい。」と話して、自分もこれからの人生を、勝利ではない、

戦争のない平和作りに生きようと決意したんです。

アメリカ大統領が核兵器をやめようと宣言されました。

でもこれから使わないということで、広島・長崎は戦争を早く終わらせるのに

役立ったとアメリカでは市民の59%が信じているそうです。

駐日大使が8/6、広島の原爆慰霊式典に初めて出席されたけれど、スピーチはなさらなかった。

大使が広島に行くこと自体謝罪にゆくようでよくないという世論も国内にあるなかで、

やむをえない面はあるでしょうし、そのためか長崎へは足を運ばなかった。

(8/9は「スケジュール上の都合」として行きませんでしたが、

後日9/26に原爆資料館や原爆落下中心碑などを訪問しました。:しげぞー補足)

難しいことはありますが、敗戦後65年にして、

日本から、本当に戦争のない平和を作る機運が起こりつつある気がします。

人間は間違えたり転んだりしますが、少しずつ世界は良い方向に向いてゆくのではないかと。

そういう力の1つは平和で穏やかな毎日を心豊かに過ごすこと。

こうして映画学校が開催されることも未来を平和な1日にする、小さいけれど大きな一歩です。」

(続く)

しげぞー

◇その3:ピース(Peace)。

梅田正孝・実行委員長のご挨拶でスタートです。(以下、名前は略称で記述)

梅「星の降る里芦別映画学校にご来場ありがとうございます。

華々しく開催されていた事業が全国で相次ぎ中止に追い込まれるなか第18回を迎えられるのは、

大変な時期にもかかわらず協賛いただく地元の皆さまのご協力・ご支援のおかげです。

改めてお礼申し上げます。

昨日は、全国から寄せられた作品のふるさとビデオ大賞公開審査会が行われ、

大変幸せで心温まる一日を過ごさせていただきました。

今日は、9月公開の新作、オ・ミポ監督の『オカンの嫁入り』をご覧いただき、

後半では映画の裏話や、いよいよ製作の運びとなる芦別映画のお話を聞けることでしょう。

大変穏やかな秋の日になりました。

この一日を皆さんと過ごせることを感謝します。

どうぞ最後までゆっくりお楽しみください。」(拍手)

続いて林政志・芦別市長のご挨拶・・・その最中、大林監督が舞台袖からニコニコ登場。

(待ちきれなかった?笑)大きな拍手のなか市長とがっちり握手。

こうなると市長さんも挨拶を短めに切り上げ大林校長に委ねるしか(笑)。

宣「皆さんただいま。

嬉しさのあまり舞台に飛び出して市長さんと握手しましたが、

市民の代表である実行委員長の梅田さん、林市長さん、

官民一緒で皆さんが温かく育ててくださる映画学校は18回目なんですよね。

いろいろ思い出しながら、今も袖でしみじみしていました。

鈴木評詞くん・・・この校旗を描き、そして何より映画学校を生みだした青年ですが、

今年の映画学校ポスターを描いてくれたのは彼の一粒種、Hちゃんです。

ニコニコした私の顔が描かれていて皆さん褒めてくださいます。

素敵な中学生になった彼女、お父さんの記憶はあまりないそうですが、

彼の想いが積もり積もってその娘さんが素敵なポスターを描いてくれる。

今朝も評詞くんのお墓に芦別映画の報告をしてきました。

今年も皆さんと学校を進められるのをうれしく思います。

さて、今年最初の授業です。(おもむろにピースサイン)Peace、つまり平和。

これは、私たちが20代のころアメリカから伝わった格好いいサインでした。

日本は戦争に負けましたが、平和な時代がきて嬉しかった。

あれから50年。

若い人たちもこうして写真を撮ります。

私は大学で若い人たちと一緒に映画を通じて勉強しています。

彼らに訊きました。

「君たち、今でもこうやるんだね。でも、これどんな意味か知っている?」

「ピースは平和ですよね・・・でもなぜVがピースなんですか?Pじゃなくて。」

「VはVictory・・・つまり勝利だね。」

「勝利が平和なんですか?」

はっとしました。これは戦勝国イギリスのチャーチル首相が始めたサイン。

戦争に勝ったから平和が来るぞ、勝利!平和!と。

でも私たち日本人は戦争に敗れて、戦争は二度といやだ、

戦争のない平和な時代を作ろうと決意しました。

意見が違ったり都合の悪い相手を倒して勝利が平和と言っている限り戦争はなくならない。

私たち日本人がすべきは<戦争なんていらない。戦争がない平和を作ろう。>

と発信することなのに、ピース<V>と言って60年生きてきたんです。

しまった、失敗した・・・と思って学生さんたちに謝りました。

「済まない。人間は正しいことをしていると思っても間違うね。

若いころは気づかなかった。

貴重な敗戦体験を持つ日本人は、戦争がない本当の平和を作ろうと世界に発信しなければならないのに。

どうか君たちは21世紀、戦争のない明日を作るため、戦争のないことこそ平和だと

いうマークを作っていってほしい。」と話して、自分もこれからの人生を、勝利ではない、

戦争のない平和作りに生きようと決意したんです。

アメリカ大統領が核兵器をやめようと宣言されました。

でもこれから使わないということで、広島・長崎は戦争を早く終わらせるのに

役立ったとアメリカでは市民の59%が信じているそうです。

駐日大使が8/6、広島の原爆慰霊式典に初めて出席されたけれど、スピーチはなさらなかった。

大使が広島に行くこと自体謝罪にゆくようでよくないという世論も国内にあるなかで、

やむをえない面はあるでしょうし、そのためか長崎へは足を運ばなかった。

(8/9は「スケジュール上の都合」として行きませんでしたが、

後日9/26に原爆資料館や原爆落下中心碑などを訪問しました。:しげぞー補足)

難しいことはありますが、敗戦後65年にして、

日本から、本当に戦争のない平和を作る機運が起こりつつある気がします。

人間は間違えたり転んだりしますが、少しずつ世界は良い方向に向いてゆくのではないかと。

そういう力の1つは平和で穏やかな毎日を心豊かに過ごすこと。

こうして映画学校が開催されることも未来を平和な1日にする、小さいけれど大きな一歩です。」

(続く)

しげぞー

2011年01月10日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(3) │各地映画祭巡り

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも2

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その2:再会。ふるさととの邂逅(かいこう)。

「どこまでも高き秋の空の下、戯れにトンボと遊ぶ」うちに時間も経ち、芦別総合福祉センターへ。

会場設営や受付準備に奔走している委員の方々に再会のご挨拶をしますが、

監督ご一行どうやら到着が遅れている様子。

「監督、今お蕎麦屋さんを出ました!」実行委員の方の携帯に入電。

「蕎麦屋の出前みたい(笑)」と一同爆笑、場が和みます。

ほどなくご一行到着。

1日目のプログラム、ふるさとビデオ公開審査会、開始です。

「ふるさと」を表現する3分間のビデオ作品、

今回も約30本が全国から寄せられ入選作12本、うち10名の方が全国から足を運ばれました。

個性的で題材も手法もバラエティに富んだ、玄人はだしの作品ばかりです。

自宅の庭に棲みついたアマガエルを家族のように温かい目で追った

『かえるのお宿』が市民投票の<星の降る里芦別賞>が、

審査員による大賞は宮城の方出品の『たつよおばあちゃん』が受賞です。

藁細工をしながら自らの半生について語るたつよさんの姿を追った

作品で、かなりネイティブな宮城弁のため断片的にしか聞き取れずとも、

ニュアンスと醸し出される空気感がほっとさせてくれます。

「わかりやすさを追求する」と最近はTVでも標準語にわざわざテロップを入れる演出が目につくなか、

これはこれで新鮮でした。

(仲里依沙さんと森三中・大島さんの津軽弁会話がフランス語に聞こえる自動車CMが話題になったり、

地域に根ざした言葉の魅力に世間の目が向かう時代を反映した興味深い結果でした。)

各作品にそれぞれ審査員の講評と激励のコメントがなされるとともに、

各審査委員賞が特製・映画キャメラ型木製トロフィーとともに贈られ、拍手のなか終了しました。

会場をホールに移してウエルカムパーティ。

監督ご夫妻の帰芦を心待ちにした地元の皆様や受賞者の方々で大盛況です。

「おかえりなさい!」の声で始まり、実行委員や来賓の方々のご挨拶に続いて

大林監督のご挨拶・ゲスト紹介です。

呉美保監督は芦別でのビデオ大賞入選をきっかけに大林監督・恭子夫妻の事務所PSCに入社、

映画現場で経験を積みました。

映画学校ゆかりそして大林監督のもとを巣立った卒業生が晴れて凱旋、

「故郷に錦」ですから大きな拍手に包まれました。

続いて角川映画宣伝部の田中朋子さん。

今回上映の『オカンの嫁入り』ご担当で、撮影中現場に立ち会ったり、各地での宣伝に奔走されています。

『その日のまえに』などで大林監督作品にも関わりの深い方です。

昨年(第17回)に続きご参加の弘前劇場・長谷川孝治さんは先年、青森の津軽鉄道・

芦野公園駅野外ステージで上演された演劇『津軽』(太宰治原作)を観た大林ご夫妻が感動

し、芦別映画の脚本に抜擢。

芦野公園から芦別へ「芦」の字がつなぐ不思議な縁ですね。

竹内公一さんは大林組の美術監督でおなじみ。

いよいよ映画が現実味を帯びてきたことから、

芦別の風景や空気(皆さまの熱意も含めて)に触れるべく足を運ばれました。

常連の小林はくどうさん、中島洋さん、横田房七社長のご紹介そして初参加のPSC・森泉岳土さん。

森泉さんはイラストを通じ広く様々なことを表現したいと「絵の作家」を名乗られています。

(大林監督が映画会社社員ではないので映画「監督」でなく映画「作家」を名乗られるように)

呉監督とも昔からの友人で共作絵本「わたしのものがたり」を出版されたり、

最近は大林映画のパンフレットにもかかわっています。

そして。。。(笑)。

ゲスト紹介の最後は映画感想家・大林千茱萸さん、と思っていると大林監督何かを思いついたご様子。

一体・・・

「では飛び入りでもう1人紹介します。」遅れて到着のサプライズゲストでも?

「全国僕の出かけるところ、いつも足を運んでくれて・・・」え?え・・・?え~っ?!

監督がニコニコ手招きされています。

1ファンに過ぎない自分まで壇上で挨拶することに。

3年連続の参加で見知った顔も増えたとはいえ、

すっかりリラックスして観客目線で舞台を眺めていたので大慌て。

開き直るしかありません。え~いままよ!と舞台に上がり、そうそうたる面々と並んで<舞台挨拶>、

ヘンな汗をかきかき何とか挨拶しあわてて引っ込みました

(何を話したか記憶が・・・大汗。

でも、大林組の末席に加えていただけたようでこそばゆく光栄なひと時でした)。

そして千茱萸さんのご紹介で締め。

その後も懇親会、二次会・・・とスタッフやゲストの皆さまとの交流は遅くまで続き、

宴の余韻にひたりつつ宿に向かうタクシーの窓には満点の星。まるでプラネタリウム、

オリオン座の三ツ星がまたたいています。「星の降る里」!

翌日は午前中監督ご一行と周辺の「ロケハン」、鈴木評詞さんのお墓参りに同行。

線香を上げさせていただきながら、自分など到底足元にも及ばぬファンであった評詞さんの情熱と行動力、

そして皆さまの想いに改めて想いを馳せました。

芦別に毎年足を運ぶようになったのも、同じファンとして評詞さんの導きがあったのかも?

(ガイド犬・ドビンちゃんが尾道へ引き寄せ、沢山の方と縁をつないでくれたように(笑))

昼になり会場の市民会館へ。

昼食後、午後の部開始時刻が近づいたのでご挨拶してから客席へ移動します。

次回から数回に分けて、恒例になったトークのさわりをご紹介します。

(来週に続く)

しげぞー

◇その2:再会。ふるさととの邂逅(かいこう)。

「どこまでも高き秋の空の下、戯れにトンボと遊ぶ」うちに時間も経ち、芦別総合福祉センターへ。

会場設営や受付準備に奔走している委員の方々に再会のご挨拶をしますが、

監督ご一行どうやら到着が遅れている様子。

「監督、今お蕎麦屋さんを出ました!」実行委員の方の携帯に入電。

「蕎麦屋の出前みたい(笑)」と一同爆笑、場が和みます。

ほどなくご一行到着。

1日目のプログラム、ふるさとビデオ公開審査会、開始です。

「ふるさと」を表現する3分間のビデオ作品、

今回も約30本が全国から寄せられ入選作12本、うち10名の方が全国から足を運ばれました。

個性的で題材も手法もバラエティに富んだ、玄人はだしの作品ばかりです。

自宅の庭に棲みついたアマガエルを家族のように温かい目で追った

『かえるのお宿』が市民投票の<星の降る里芦別賞>が、

審査員による大賞は宮城の方出品の『たつよおばあちゃん』が受賞です。

藁細工をしながら自らの半生について語るたつよさんの姿を追った

作品で、かなりネイティブな宮城弁のため断片的にしか聞き取れずとも、

ニュアンスと醸し出される空気感がほっとさせてくれます。

「わかりやすさを追求する」と最近はTVでも標準語にわざわざテロップを入れる演出が目につくなか、

これはこれで新鮮でした。

(仲里依沙さんと森三中・大島さんの津軽弁会話がフランス語に聞こえる自動車CMが話題になったり、

地域に根ざした言葉の魅力に世間の目が向かう時代を反映した興味深い結果でした。)

各作品にそれぞれ審査員の講評と激励のコメントがなされるとともに、

各審査委員賞が特製・映画キャメラ型木製トロフィーとともに贈られ、拍手のなか終了しました。

会場をホールに移してウエルカムパーティ。

監督ご夫妻の帰芦を心待ちにした地元の皆様や受賞者の方々で大盛況です。

「おかえりなさい!」の声で始まり、実行委員や来賓の方々のご挨拶に続いて

大林監督のご挨拶・ゲスト紹介です。

呉美保監督は芦別でのビデオ大賞入選をきっかけに大林監督・恭子夫妻の事務所PSCに入社、

映画現場で経験を積みました。

映画学校ゆかりそして大林監督のもとを巣立った卒業生が晴れて凱旋、

「故郷に錦」ですから大きな拍手に包まれました。

続いて角川映画宣伝部の田中朋子さん。

今回上映の『オカンの嫁入り』ご担当で、撮影中現場に立ち会ったり、各地での宣伝に奔走されています。

『その日のまえに』などで大林監督作品にも関わりの深い方です。

昨年(第17回)に続きご参加の弘前劇場・長谷川孝治さんは先年、青森の津軽鉄道・

芦野公園駅野外ステージで上演された演劇『津軽』(太宰治原作)を観た大林ご夫妻が感動

し、芦別映画の脚本に抜擢。

芦野公園から芦別へ「芦」の字がつなぐ不思議な縁ですね。

竹内公一さんは大林組の美術監督でおなじみ。

いよいよ映画が現実味を帯びてきたことから、

芦別の風景や空気(皆さまの熱意も含めて)に触れるべく足を運ばれました。

常連の小林はくどうさん、中島洋さん、横田房七社長のご紹介そして初参加のPSC・森泉岳土さん。

森泉さんはイラストを通じ広く様々なことを表現したいと「絵の作家」を名乗られています。

(大林監督が映画会社社員ではないので映画「監督」でなく映画「作家」を名乗られるように)

呉監督とも昔からの友人で共作絵本「わたしのものがたり」を出版されたり、

最近は大林映画のパンフレットにもかかわっています。

そして。。。(笑)。

ゲスト紹介の最後は映画感想家・大林千茱萸さん、と思っていると大林監督何かを思いついたご様子。

一体・・・

「では飛び入りでもう1人紹介します。」遅れて到着のサプライズゲストでも?

「全国僕の出かけるところ、いつも足を運んでくれて・・・」え?え・・・?え~っ?!

監督がニコニコ手招きされています。

1ファンに過ぎない自分まで壇上で挨拶することに。

3年連続の参加で見知った顔も増えたとはいえ、

すっかりリラックスして観客目線で舞台を眺めていたので大慌て。

開き直るしかありません。え~いままよ!と舞台に上がり、そうそうたる面々と並んで<舞台挨拶>、

ヘンな汗をかきかき何とか挨拶しあわてて引っ込みました

(何を話したか記憶が・・・大汗。

でも、大林組の末席に加えていただけたようでこそばゆく光栄なひと時でした)。

そして千茱萸さんのご紹介で締め。

その後も懇親会、二次会・・・とスタッフやゲストの皆さまとの交流は遅くまで続き、

宴の余韻にひたりつつ宿に向かうタクシーの窓には満点の星。まるでプラネタリウム、

オリオン座の三ツ星がまたたいています。「星の降る里」!

翌日は午前中監督ご一行と周辺の「ロケハン」、鈴木評詞さんのお墓参りに同行。

線香を上げさせていただきながら、自分など到底足元にも及ばぬファンであった評詞さんの情熱と行動力、

そして皆さまの想いに改めて想いを馳せました。

芦別に毎年足を運ぶようになったのも、同じファンとして評詞さんの導きがあったのかも?

(ガイド犬・ドビンちゃんが尾道へ引き寄せ、沢山の方と縁をつないでくれたように(笑))

昼になり会場の市民会館へ。

昼食後、午後の部開始時刻が近づいたのでご挨拶してから客席へ移動します。

次回から数回に分けて、恒例になったトークのさわりをご紹介します。

(来週に続く)

しげぞー

2011年01月05日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

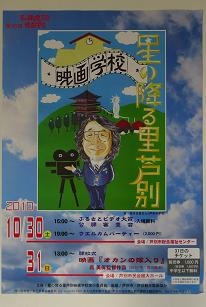

第18回星の降る里芦別映画学校ふるさとへの想いはどこまでも1

第18回星の降る里芦別映画学校~「ふるさと」への想いはどこまでも~

◇その1:今年も足は芦別に♪

10/30(土)、31(日)の2日間、第18回「星の降る里芦別映画学校」が開催されました。

本校は、映像を通じてふるさとを見つめ直し「まちづくり」を学ぼうというもの。

映画や「ふるさと」を愛する方は誰でも気軽に入学(参加)可能です。

1993年の第1回(初回は「大林宣彦の星の降る里・芦別 海賊流映画学校」でしたが、

「星の降る里という素敵なキャッチフレーズがあるんだし」という監督の発案で改称)から18回。

18回と一言で言いますが、生まれた赤ん坊が高校を卒業し社会に羽ばたいたり

大学進学する、と考えると気の遠くなる年月。

社会環境も変わるなか様々な試練を乗り越え、信念をもって続けてこられた芦別の皆さま

(運営にあたる実行委員の方々、支える市民の皆さま)やその熱意を支えてこられた

大林監督・恭子ご夫妻の取り組みには頭が下がるばかりです。

(そして毎年全国からふるさとビデオを寄せてこられる多くのビデオ作家の方々も)。

芦別で生まれ羽ばたいた映画学校は20歳の「成人式」を目前に、

大きな<果実>を手にする日がはっきり見えてきました。

そのことは後ほど。

学校は今回も以下のようなタイムスケジュールで進められました。

1日目:芦別市総合福祉センターにて、「ふるさとビデオ大賞」公開審査

2日目:芦別市民会館にて、映画上映そして大林監督とゲストによるトークショー

今回上映作は呉美保(オ・ミポ)監督『オカンの嫁入り』。

呉監督は大林監督ファミリーそして芦別にとても縁の深い監督さんです(後述)。

ゲストは呉監督のほか、角川映画宣伝部・田中朋子さん、

数々の大林作品で美術監督をされている竹内公一さん、

昨年に続き弘前劇場主宰・青森県立美術館芸術総監督の長谷川孝治さん、

常連の映像作家・小林はくどうさん、札幌の映画館シアターキノ代表・中島洋さんと

芸能プロダクション・アクトレインクラブ横田房七社長、映画感想家・大林千茱萸さん、

そして初参加の<絵の作家>PSCの森泉岳土さんです。

例によって夜明け前東京を発ち、旭川、富良野経由3年連続1年ぶりに芦別駅に降り立ったのは正午過ぎ。

旭川は底冷えする寒さでしたが、芦別は思いのほかぽかぽか陽気で汗ばむほどです。

今年は日程の関係で10月末開催、例年より若干早いことも関係あるのでしょう。

旭川空港で富良野行きバスを待っていると、空港ロビー内に流れたのはJALパイロット氏のアナウンス。

機内ならまだしも空港ロビーにとは珍しい、何か特別な事態?と耳を傾けると、

「本日をもちまして、エアバスA300-600Rの旭川空港への

定期就航が終了になります。長年にわたり・・・」と。

偶然ですがこの日は合併前のJAS時代(1991年)から19年間にわたり

旭川線を担っていたJALのエアバスA300-600Rが最終運行だそうで、

出発時にはJAL社員の方々が横断幕を広げ、手を振って総出で見送りしていました。

展望デッキからは裏側で見えませんが、

横断幕は「旭川線19年間ありがとうエアバスA300-600R」という感じ?)

経営再建の真っ只中、機種の整理統合もあって経済性に劣る大型機は売却されるようです。

アナウンスも「-大変ご心配とご迷惑をおかけしております。社員一同これからも全力で再建に取り組んでまいります。

皆さまには何卒今後とも変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。」と締めくくられていていました。

飛び立つ機を見送る社員の方々の胸中にはどのような想いが。。。

思えば芦別で映画学校が始まるのと同じころから飛んでいたわけですね。

1つの歴史が終わります。

芦別駅に話を戻します。

走り去るディーゼルカーを見送り駅を出てしばし散策。

駅前を進むとR38号バイパス、空知川にぶつかります。

北海道大観音や「北の京芦別」、幾何学的デザインの星の降る里大橋を横目に

道の駅に向かい、レストランで軽く腹ごしらえです。

昨年ご馳走になりすっかり気に入った芦別の名物ガタタン。

現地入りしたらまず本場で食すと心に決めていたので店員さんの「お決まりですか?」に

迷わず「ガタタンラーメン!」(←若干食い気味に。笑)。

ガタタン料理は市内の飲食店で広く供されMAPも配布されています。

ガタタンラーメンはいわゆる「ガタタン<含多湯>」をラーメンに載せたもので、

見た目は具材たっぷりの五目あんかけラーメン。

某バラエティ番組のAD・Hくん風にいえば・・・

「塩の塩味がめっちゃきいてて、しかもあんのとろみが熱さと旨みをめっちゃ閉じ込めていて、

ごっつ寒い冬でも、腹ん中から温かくなるやろなと思うくらい味がしみてて、

とっても美味しいです。」(←本物同様、イマイチ美味しさが伝わりません。笑)

空を見上げるとトンボが飛びまわっています。

いわゆる赤トンボもいますが、東京であまり目にしないイトトンボが目につきます。

調べると成虫で冬を越す「オツネン(越年)トンボ」

。寒い時季は枯草色を身にまとっていますが、春になると青い宝石のような色になるとか。

道端の柵や電柱に羽を閉じてとまっているのですが、案外のんびりしていて容易に捕まえられます。

<普通の赤トンボとイトトンボ>

普通のトンボは羽を開いてとまるので「飛ぶ」の1アクションで逃げられるのに、

イトトンボは羽を閉じるので「開く」「飛ぶ」の2アクションが必要で初期動作が遅れるのかも。

それとも単におっとりしているだけ?3匹も確保^^!)

繊細な羽や体を傷つけないよう気をつけながらそっと観察してから、

冬まで残り少ない秋の陽気を浴びて精一杯飛び回ってね、

と大空に放すと、そのまま元気に飛び立ってゆきました。

(続く)

しげぞー

◇その1:今年も足は芦別に♪

10/30(土)、31(日)の2日間、第18回「星の降る里芦別映画学校」が開催されました。

本校は、映像を通じてふるさとを見つめ直し「まちづくり」を学ぼうというもの。

映画や「ふるさと」を愛する方は誰でも気軽に入学(参加)可能です。

1993年の第1回(初回は「大林宣彦の星の降る里・芦別 海賊流映画学校」でしたが、

「星の降る里という素敵なキャッチフレーズがあるんだし」という監督の発案で改称)から18回。

18回と一言で言いますが、生まれた赤ん坊が高校を卒業し社会に羽ばたいたり

大学進学する、と考えると気の遠くなる年月。

社会環境も変わるなか様々な試練を乗り越え、信念をもって続けてこられた芦別の皆さま

(運営にあたる実行委員の方々、支える市民の皆さま)やその熱意を支えてこられた

大林監督・恭子ご夫妻の取り組みには頭が下がるばかりです。

(そして毎年全国からふるさとビデオを寄せてこられる多くのビデオ作家の方々も)。

芦別で生まれ羽ばたいた映画学校は20歳の「成人式」を目前に、

大きな<果実>を手にする日がはっきり見えてきました。

そのことは後ほど。

学校は今回も以下のようなタイムスケジュールで進められました。

1日目:芦別市総合福祉センターにて、「ふるさとビデオ大賞」公開審査

2日目:芦別市民会館にて、映画上映そして大林監督とゲストによるトークショー

今回上映作は呉美保(オ・ミポ)監督『オカンの嫁入り』。

呉監督は大林監督ファミリーそして芦別にとても縁の深い監督さんです(後述)。

ゲストは呉監督のほか、角川映画宣伝部・田中朋子さん、

数々の大林作品で美術監督をされている竹内公一さん、

昨年に続き弘前劇場主宰・青森県立美術館芸術総監督の長谷川孝治さん、

常連の映像作家・小林はくどうさん、札幌の映画館シアターキノ代表・中島洋さんと

芸能プロダクション・アクトレインクラブ横田房七社長、映画感想家・大林千茱萸さん、

そして初参加の<絵の作家>PSCの森泉岳土さんです。

例によって夜明け前東京を発ち、旭川、富良野経由3年連続1年ぶりに芦別駅に降り立ったのは正午過ぎ。

旭川は底冷えする寒さでしたが、芦別は思いのほかぽかぽか陽気で汗ばむほどです。

今年は日程の関係で10月末開催、例年より若干早いことも関係あるのでしょう。

旭川空港で富良野行きバスを待っていると、空港ロビー内に流れたのはJALパイロット氏のアナウンス。

機内ならまだしも空港ロビーにとは珍しい、何か特別な事態?と耳を傾けると、

「本日をもちまして、エアバスA300-600Rの旭川空港への

定期就航が終了になります。長年にわたり・・・」と。

偶然ですがこの日は合併前のJAS時代(1991年)から19年間にわたり

旭川線を担っていたJALのエアバスA300-600Rが最終運行だそうで、

出発時にはJAL社員の方々が横断幕を広げ、手を振って総出で見送りしていました。

展望デッキからは裏側で見えませんが、

横断幕は「旭川線19年間ありがとうエアバスA300-600R」という感じ?)

経営再建の真っ只中、機種の整理統合もあって経済性に劣る大型機は売却されるようです。

アナウンスも「-大変ご心配とご迷惑をおかけしております。社員一同これからも全力で再建に取り組んでまいります。

皆さまには何卒今後とも変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。」と締めくくられていていました。

飛び立つ機を見送る社員の方々の胸中にはどのような想いが。。。

思えば芦別で映画学校が始まるのと同じころから飛んでいたわけですね。

1つの歴史が終わります。

芦別駅に話を戻します。

走り去るディーゼルカーを見送り駅を出てしばし散策。

駅前を進むとR38号バイパス、空知川にぶつかります。

北海道大観音や「北の京芦別」、幾何学的デザインの星の降る里大橋を横目に

道の駅に向かい、レストランで軽く腹ごしらえです。

昨年ご馳走になりすっかり気に入った芦別の名物ガタタン。

現地入りしたらまず本場で食すと心に決めていたので店員さんの「お決まりですか?」に

迷わず「ガタタンラーメン!」(←若干食い気味に。笑)。

ガタタン料理は市内の飲食店で広く供されMAPも配布されています。

ガタタンラーメンはいわゆる「ガタタン<含多湯>」をラーメンに載せたもので、

見た目は具材たっぷりの五目あんかけラーメン。

某バラエティ番組のAD・Hくん風にいえば・・・

「塩の塩味がめっちゃきいてて、しかもあんのとろみが熱さと旨みをめっちゃ閉じ込めていて、

ごっつ寒い冬でも、腹ん中から温かくなるやろなと思うくらい味がしみてて、

とっても美味しいです。」(←本物同様、イマイチ美味しさが伝わりません。笑)

空を見上げるとトンボが飛びまわっています。

いわゆる赤トンボもいますが、東京であまり目にしないイトトンボが目につきます。

調べると成虫で冬を越す「オツネン(越年)トンボ」

。寒い時季は枯草色を身にまとっていますが、春になると青い宝石のような色になるとか。

道端の柵や電柱に羽を閉じてとまっているのですが、案外のんびりしていて容易に捕まえられます。

<普通の赤トンボとイトトンボ>

普通のトンボは羽を開いてとまるので「飛ぶ」の1アクションで逃げられるのに、

イトトンボは羽を閉じるので「開く」「飛ぶ」の2アクションが必要で初期動作が遅れるのかも。

それとも単におっとりしているだけ?3匹も確保^^!)

繊細な羽や体を傷つけないよう気をつけながらそっと観察してから、

冬まで残り少ない秋の陽気を浴びて精一杯飛び回ってね、

と大空に放すと、そのまま元気に飛び立ってゆきました。

(続く)

しげぞー

2011年01月04日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第14回うえだ城下町映画祭

長野県4大映画祭の2つ目、第14回うえだ城下町映画祭が

11月6日(土)、7日(日)、上田市にて開催されます。

映画のロケ地として多くの名監督に愛されてきた上田の魅力が存分に発揮される映画祭です。

第14回うえだ城下町映画祭 ←公式サイトはこちらをクリック下さい☆

上映作品は

「サイタマノラッパー2 女子ラッパー☆傷だらけのライム」(2010年)

「武士道シックスティーン」(2010年)

「駅前旅館」(1958年)

「メリちん」(2006年)

「さんかく」(2010年)

「川の底からこんにちは」(2010年)

「蒲田行進曲」(1982)

「十三人の刺客」(1963年)

「幸福の黄色いハンカチ」(1977年)他で、

「武士道シックスティーン」の古厩智之監督、

「さんかく」「メリちん」の吉田恵輔監督がゲストでいらっしゃるそうです。

毎週映画三昧の日々がすごせそうです。

この翌週はいよいよ「みすずかるしなのNAGANO映画祭」です。

11月6日(土)、7日(日)、上田市にて開催されます。

映画のロケ地として多くの名監督に愛されてきた上田の魅力が存分に発揮される映画祭です。

第14回うえだ城下町映画祭 ←公式サイトはこちらをクリック下さい☆

上映作品は

「サイタマノラッパー2 女子ラッパー☆傷だらけのライム」(2010年)

「武士道シックスティーン」(2010年)

「駅前旅館」(1958年)

「メリちん」(2006年)

「さんかく」(2010年)

「川の底からこんにちは」(2010年)

「蒲田行進曲」(1982)

「十三人の刺客」(1963年)

「幸福の黄色いハンカチ」(1977年)他で、

「武士道シックスティーン」の古厩智之監督、

「さんかく」「メリちん」の吉田恵輔監督がゲストでいらっしゃるそうです。

毎週映画三昧の日々がすごせそうです。

この翌週はいよいよ「みすずかるしなのNAGANO映画祭」です。

2010年10月11日 Posted by ひがしざわ at 08:00 │Comments(0) │各地映画祭巡り

第13回小津安二郎記念・蓼科高原映画祭

長野県4大映画祭の最初は10/30(土)-10/31日(日)に

茅野で開催される第13回小津安二郎記念・蓼科高原映画祭です。

第13回小津安二郎記念・蓼科高原映画祭 ←公式サイトはこちらをクリック下さい☆

今年も魅力的なイベントが盛りだくさん。

プレイベント上映会の『男はつらいよ』 1969年 / 91分 /山田洋次監督

の無料上映をスタートとして、シネマカフェゲスト、監督との交流パーティー、監督居酒屋、

小津が愛した「東哉」の器 展示

当時映画関係者の間では、「監督を捕まえるには東哉へ行け」が合言葉でした。

小津監督は銀座に行くと必ずこの陶器店に立ち寄りました。

映画で使用する器などについて、よく相談をもちかけていたと言われています。

ヒラサワ陶器では監督が普段から愛用し、映画「彼岸花」でも

使用された湯のみと同じものをこの映画祭のため特別展示しております。

今も昔も変わらない鮮やかな色彩、映像の中から抜き出した小津の世界、一見の価値があります。

※ご希望の方には販売もできます。

ひがしざわが楽しみなのは、

エキナカ赤ちょうちん

諏訪地方全10蔵の地酒を愉しむ赤ちょうちん呑み処を1日限定で開店!

小津監督が愛したダイヤ菊もあります。農水省「地産地消の仕事人」藤木シェフによる

フレンチ風絶品おつまみとのマリアージュをお楽しみ下さい。-などなど。

上映作品及び舞台挨拶は

『SR サイタマノラッパー』

『生れてはみたけれど』 活動弁士/澤登翠さん

『風が強く吹いている』

『RAILWAYS』

『マルタのやさしい刺繍』

『カンフーパンダ』

『おとうと』上映 舞台トーク 蒼井優さん、合木こずえさん

『麥秋(ばくしゅう)』 舞台トーク

淡島千景さん、山内静夫さん、 村瀬禅さん、城沢勇夫さん

『聖家族』 舞台挨拶:秋原正俊監督

『カーテンコール』上映舞台トーク

佐々部清監督、合木こずえさん、小林節子さん

『海角七號』

お出かけ下さい。

茅野で開催される第13回小津安二郎記念・蓼科高原映画祭です。

第13回小津安二郎記念・蓼科高原映画祭 ←公式サイトはこちらをクリック下さい☆

今年も魅力的なイベントが盛りだくさん。

プレイベント上映会の『男はつらいよ』 1969年 / 91分 /山田洋次監督

の無料上映をスタートとして、シネマカフェゲスト、監督との交流パーティー、監督居酒屋、

小津が愛した「東哉」の器 展示

当時映画関係者の間では、「監督を捕まえるには東哉へ行け」が合言葉でした。

小津監督は銀座に行くと必ずこの陶器店に立ち寄りました。

映画で使用する器などについて、よく相談をもちかけていたと言われています。

ヒラサワ陶器では監督が普段から愛用し、映画「彼岸花」でも

使用された湯のみと同じものをこの映画祭のため特別展示しております。

今も昔も変わらない鮮やかな色彩、映像の中から抜き出した小津の世界、一見の価値があります。

※ご希望の方には販売もできます。

ひがしざわが楽しみなのは、

エキナカ赤ちょうちん

諏訪地方全10蔵の地酒を愉しむ赤ちょうちん呑み処を1日限定で開店!

小津監督が愛したダイヤ菊もあります。農水省「地産地消の仕事人」藤木シェフによる

フレンチ風絶品おつまみとのマリアージュをお楽しみ下さい。-などなど。

上映作品及び舞台挨拶は

『SR サイタマノラッパー』

『生れてはみたけれど』 活動弁士/澤登翠さん

『風が強く吹いている』

『RAILWAYS』

『マルタのやさしい刺繍』

『カンフーパンダ』

『おとうと』上映 舞台トーク 蒼井優さん、合木こずえさん

『麥秋(ばくしゅう)』 舞台トーク

淡島千景さん、山内静夫さん、 村瀬禅さん、城沢勇夫さん

『聖家族』 舞台挨拶:秋原正俊監督

『カーテンコール』上映舞台トーク

佐々部清監督、合木こずえさん、小林節子さん

『海角七號』

お出かけ下さい。